|

|

Полупроводниковые стабилитроны

Полупроводниковые стабилитроны предназначены для стабилизации напряжений. Их работа основана на использовании явления электрического пробоя  - перехода при включении диода в обратном направлении.

- перехода при включении диода в обратном направлении.

Механизм пробоя может быть туннельным, лавинным или смешанным. У низковольтных стабилитронов (с низким сопротивлением базы) более вероятен туннельный пробой. У стабилитронов с высокоомной базой пробой носит лавинный характер. Материалы, используемые для  - перехода стабилитронов, имеют высокую концентрацию примесей. При этом напряженность электрического поля в

- перехода стабилитронов, имеют высокую концентрацию примесей. При этом напряженность электрического поля в  - переходе значительно выше, чем у обычных диодов. При относительно небольших обратных напряжениях в

- переходе значительно выше, чем у обычных диодов. При относительно небольших обратных напряжениях в  -переходе возникает сильное электрическое поле, вызывающее его электрический пробой. В этом режиме электрический пробой не переходит в тепловой.

-переходе возникает сильное электрическое поле, вызывающее его электрический пробой. В этом режиме электрический пробой не переходит в тепловой.

Стабилитроны изготавливают из кремния, обеспечивающего получение необходимой вольт-амперной характеристики. Германиевые диоды для стабилизации напряжения непригодны, так как пробой у них легко приобретает форму теплового, и характеристика в этом режиме имеет неустойчивый падающий участок.

Вольт-амперная характеристика полупроводникового стабилитрона показана на рисунке 1.9.

Рисунок 1.9- Условное обозначение (а);

вольт-амперная характеристика стабилитрона (b)

В точке, где пробой является достаточно устойчивым, ток  обычно имеет величину порядка 50-100 мкА. После этой точки ток резко возрастает, и допустимая величина его

обычно имеет величину порядка 50-100 мкА. После этой точки ток резко возрастает, и допустимая величина его  ограничивается лишь мощностью рассеяния

ограничивается лишь мощностью рассеяния  :

:

. (1.7)

. (1.7)

В современных стабилитронах максимальный ток колеблется в пределах от нескольких десятков миллиампер до нескольких ампер. Превышение максимального тока приводит к выходу стабилитрона из строя.

Рабочее напряжение стабилитрона, являющееся напряжением пробоя  - перехода, зависит от концентрации примесей в

- перехода, зависит от концентрации примесей в  - структуре и лежит в пределах 4 - 200 В.

- структуре и лежит в пределах 4 - 200 В.

Напряжение стабилитрона в рабочем режиме мало зависит от тока, что является основой применения этих приборов. На рабочем участке характеристики

(от  до

до  ) зависимость напряжения от тока характеризует дифференциальное сопротивление стабилитрона:

) зависимость напряжения от тока характеризует дифференциальное сопротивление стабилитрона:

. (1.8)

. (1.8)

Оно составляет несколько десятков и даже единиц Ом, причем меньшая величина соответствует стабилитронам, имеющим рабочее напряжение 7 - 15 В и большой рабочий ток.

Кроме перечисленных выше, к параметрам стабилитрона относится температурный коэффициент напряжения ТКН, показывающий относительное изменение напряжения стабилизации при изменении температуры на один градус:

. (1.9)

. (1.9)

Стабилитроны широкого применения обладают сравнительно высоким температурным коэффициентом напряжения (  ≈ 10-3 К-1). Более высокой температурной стабильностью обладают прецизионные стабилитроны (рисунок 1.10,а), в которых последовательно соединены несколько

≈ 10-3 К-1). Более высокой температурной стабильностью обладают прецизионные стабилитроны (рисунок 1.10,а), в которых последовательно соединены несколько  - переходов. Один из них - стабилизирующий - включен в обратном направлении, другие - термокомпенсирующие - включены в прямом направлении.

- переходов. Один из них - стабилизирующий - включен в обратном направлении, другие - термокомпенсирующие - включены в прямом направлении.

Рисунок 1.10 - Структура прецизионного стабилитрона с термокомпенсирующими переходами (а); условное обозначение двуханодного диода (b)

При повышении температуры напряжение на стабилизирующем переходе растет, а на термокомпенсирующих переходах – уменьшается; их количество можно подобрать так, что, результирующее напряжение на стабилитроне изменяется незначительно и температурный коэффициент получается около

10-5 К-1.

Для стабилизации двухполярных напряжений и для защиты электрических цепей от перенапряжений обеих полярностей применяют двуханодные стабилитроны (рисунок 1.10, b), которые имеют симметричную вольт-амперную характеристику. Такие стабилитроны изготовляют путем введения примесей в пластину кремния одновременно с двух сторон. При этом образуются два  -перехода, включенных встречно. Для ограничения амплитуды импульсов напряжения разработаны импульсные, «быстрые» стабилитроны. При мгновенном изменении напряжения нарастание лавины в них происходит за очень короткий промежуток времени (порядка 10-11 с). Это обстоятельство позволяет использовать импульсный стабилитрон в качестве искробезопасного барьера, который предотвращает попадание высокого напряжения в зону повышенной взрывоопасности.

-перехода, включенных встречно. Для ограничения амплитуды импульсов напряжения разработаны импульсные, «быстрые» стабилитроны. При мгновенном изменении напряжения нарастание лавины в них происходит за очень короткий промежуток времени (порядка 10-11 с). Это обстоятельство позволяет использовать импульсный стабилитрон в качестве искробезопасного барьера, который предотвращает попадание высокого напряжения в зону повышенной взрывоопасности.

Разновидностью стабилитрона является стабистор — полупроводниковый диод, в котором для стабилизации напряжения используется прямая ветвь вольт-амперной характеристики. Отличительной особенностью стабисторов, по сравнению со стабилитронами, является меньшее напряжение стабилизации, которое составляет примерно 0,7 В. Для увеличения напряжения стабилизации используют последовательное соединение нескольких стабисторов, смонтированных в одном корпусе или сформированных в одном кристалле. Для увеличения крутизны прямой ветви вольт-амперной характеристики базу стабистора делают низкоомной. Из-за малого сопротивления базы толщина  - перехода оказывается очень небольшой, поэтому напряжение пробоя стабисторов не превышает нескольких вольт.

- перехода оказывается очень небольшой, поэтому напряжение пробоя стабисторов не превышает нескольких вольт.

Импульсные диоды

Импульсный диод – это диод с малой длительностью переходных процессов, предназначенный для применения в импульсных режимах работы. Они применяются в качестве коммутирующих элементов (например, в ЭВМ), для детектирования высокочастотных сигналов и для других целей.

При быстрых изменениях напряжения на диоде в  - переходе возникают переходные процессы, обусловленные двумя основными процессами. Первое – это накопление неосновных носителей в базе диода при его прямом включении, т.е. заряд диффузионной емкости. А при смене напряжения на обратное (или при его уменьшении) - рассасывание этого заряда. Второе явление – это перезарядка барьерной емкости, которая тоже происходит не мгновенно, а характеризуется постоянной времени

- переходе возникают переходные процессы, обусловленные двумя основными процессами. Первое – это накопление неосновных носителей в базе диода при его прямом включении, т.е. заряд диффузионной емкости. А при смене напряжения на обратное (или при его уменьшении) - рассасывание этого заряда. Второе явление – это перезарядка барьерной емкости, которая тоже происходит не мгновенно, а характеризуется постоянной времени  , где

, где  - дифференциальное сопротивление диода (сопротивление по переменному току), а

- дифференциальное сопротивление диода (сопротивление по переменному току), а  - барьерная емкость

- барьерная емкость  - перехода.

- перехода.

Первое явление играет основную роль при больших плотностях прямого тока через диод, заряд барьерной емкости в этом случае играет второстепенную роль. При малых плотностях тока переходные процессы в диоде определяются вторым явлением, а второстепенную роль играет уже накопление неосновных носителей заряда в базе.

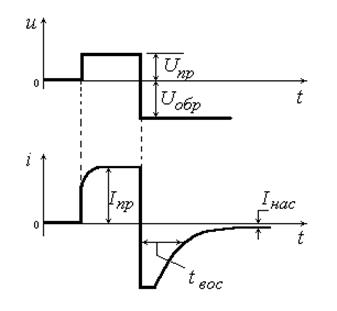

Рассмотрим процесс переключения диода из состояния высокой проводимости (диод открыт) в состояние низкой проводимости (диод закрыт) (рисунок 1.11 )При приложении прямого напряжения возникает значительный прямой ток, что приводит к накоплению неосновных носителей заряда в области базы (это высокоомная n - область).

При переключении диода с прямого направления на обратное в начальный момент через диод идет большой обратный ток, ограниченный, в основном, объемным сопротивлением базы. Со временем накопленные в базе неосновные носители рекомбинируют или уходят через  - переход, и обратный ток уменьшается до своего стационарного значения. Весь этот процесс занимает время восстановления обратного сопротивления

- переход, и обратный ток уменьшается до своего стационарного значения. Весь этот процесс занимает время восстановления обратного сопротивления  – интервал времени от момента прохождения тока через нуль после переключения диода до момента достижения обратным током заданного низкого значения. Это один из основных параметров импульсных диодов, и по его значению они делятся на шесть групп:

– интервал времени от момента прохождения тока через нуль после переключения диода до момента достижения обратным током заданного низкого значения. Это один из основных параметров импульсных диодов, и по его значению они делятся на шесть групп:  >500 нс;

>500 нс;  =150…500 нс;

=150…500 нс;  =30…150 нс,

=30…150 нс,  =5…30 нс;

=5…30 нс;  =1…5 нс и

=1…5 нс и  <1 нс.

<1 нс.

Рисунок 1.11 - Процесс переключения диода из открытого состояния в закрытое

При пропускании импульса тока в прямом направлении наблюдается выброс напряжения в первый момент после включения (рисунок 1.12 ), что связано с повышением напряжением до тех пор, пока не закончится накопление неосновных носителей в базе диода. После этого сопротивление базы понижается и напряжение уменьшается.

Рисунок 1.12 -. Процесс переключения диода из закрытого состояния в открытое

Этот процесс характеризуется вторым параметром импульсного диода – временем установления прямого напряжения  , равным интервалу времени от начала импульса тока до достижения заданного значения прямого напряжения.

, равным интервалу времени от начала импульса тока до достижения заданного значения прямого напряжения.

Значения этих параметров зависят от структуры диода и от времени жизни неосновных носителей заряда в базе диода. Для уменьшения времени жизни неосновных носителей в базу вводится небольшое количество примеси золота. Атомы золота служат дополнительными центрами рекомбинации, в результате их введения уменьшается время жизни носителей заряда, а следовательно, и диффузионная емкость  - перехода. Уменьшение барьерной емкости достигается технологическим и конструктивным методами. Импульсные диоды изготавливаются на основе планарной технологии, эпитаксиального наращивания, ионно-лучевой технологии. Основным полупроводниковым материалом при этом служит кремний.

- перехода. Уменьшение барьерной емкости достигается технологическим и конструктивным методами. Импульсные диоды изготавливаются на основе планарной технологии, эпитаксиального наращивания, ионно-лучевой технологии. Основным полупроводниковым материалом при этом служит кремний.

В быстродействующих импульсных цепях широко используют диоды Шоттки (рисунок 1.13) в которых переход выполнен на основе контакта металл-полупроводник. Условное обозначение показано на рис.16.

Рисунок 1.13- Условное обозначение диода Шоттки

У этих диодов не затрачивается время на накопление и рассасывание зарядов в базе, их быстродействие зависит только от скорости процесса перезарядки барьерной емкости. Вольт-амперная характеристика диодов Шоттки напоминает характеристику диодов на основе  - переходов. Отличие состоит в том, что прямая ветвь в пределах 8 - 10 декад приложенного напряжения представляет почти идеальную экспоненциальную кривую, а обратные токи - малы (доли-десятки наноампер).

- переходов. Отличие состоит в том, что прямая ветвь в пределах 8 - 10 декад приложенного напряжения представляет почти идеальную экспоненциальную кривую, а обратные токи - малы (доли-десятки наноампер).

Конструктивно диоды Шоттки выполняют в виде пластины низкоомного кремния, на которую нанесена высокоомная эпитаксиальная пленка с электропроводностью того же типа. На поверхность пленки вакуумным напылением нанесен слой металла.

Диоды Шоттки применяют также в выпрямителях больших токов и в логарифмирующих устройствах.