|

|

Прощальный приказ Николая II войскам 7 страница

17 (30) ноября 1917 Временное правительство обратилось к народу через кадетскую газету «Наша речь» с последними словами:

«Октябрьский мятеж… работу Временного правительства оборвал за несколько дней до всенародных и свободных выборов в Учредительное собрание… Измученные трёхлетней войной, солдатская и рабочая массы, соблазнённые заманчивыми лозунгами „немедленного мира, хлеба и земли“, справедливыми по существу, но неосуществимыми немедленно, взяли в руки оружие, арестовали Временное правительство, стали захватывать важнейшие государственные учреждения, уничтожать гражданские свободы и угрожать жизни и безопасности граждан, беззащитных перед лицом начавшейся анархии… Опасаясь, что насилие не остановится и перед тем, чтобы поднять руку даже и на Учредительное Собрание, если оно не будет творить их волю, Временное правительство призывает всех граждан армии и тыла к единодушной защите Учредительного собрания для обеспечения ему возможности властно и твёрдо выразить народную волю…»

Признания П. Н. Милюкова. Май — декабрь 1917 года[править | править исходный текст]

В 1983 году за рубежом было опубликовано признание главного либерального идеолога Февральской революции, министра первого состава Временного правительства П. Н. Милюкова, которое он сделал в узком кругу единомышленников после своей отставки, в мае 1917 г.[15], и затем изложил в одном из писем вскоре после Октябрьского переворота[16]:

«В ответ на поставленные вами вопросы, как я смотрю на совершённый нами переворот (Февральскую революцию), я хочу сказать… того, что случилось, мы, конечно, не хотели… Мы полагали, что власть сосредоточится и останется в руках первого кабинета, что громадную разруху в армии остановим быстро, если не своими руками, то руками союзников добьёмся победы над Германией, поплатимся за свержение царя лишь некоторой отсрочкой этой победы. Надо сознаться, что некоторые, даже из нашей партии, указывали нам на возможность того, что произошло потом… Конечно, мы должны признать, что нравственная ответственность лежит на нас.

Вы знаете, что твёрдое решение воспользоваться войной для производства переворота было принято нами вскоре после начала войны, вы знаете также, что наша армия должна была перейти в наступление, результаты коего в корне прекратили бы всякие намёки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования. Вы понимаете теперь, почему я в последнюю минуту колебался дать своё согласие на производство переворота, понимаете также, каково должно быть моё внутреннее состояние в настоящее время. История проклянёт вождей, так называемых пролетариев, но проклянет и нас, вызвавших бурю.

Что же делать теперь, спросите вы. Не знаю, то есть внутри мы все знаем, что спасение России — в возвращении к монархии, знаем, что все события последних двух месяцев явно доказывают, что народ не способен был принять свободу, что масса населения, не участвующая в митингах и съездах, настроена монархически, что многие и многие, голосующие за республику, делают это из страха. Всё это ясно, но признать этого мы не можем. Признание есть крах всего дела, всей нашей жизни, крах всего мировоззрения, которого мы являемся представителями».

Подпольная деятельность после Октябрьского переворота[править | править исходный текст]

Члены Временного правительства сорганизовались в подполье и предприняли попытку сохранить организованные формы правительства. Большинство из членов Временного правительства считали своей задачей сохранение правительственного аппарата в предвидении скорого краха большевизма. Временное правительство в подполье ограничивало свою деятельность поддержкой подрывной работы политического саботажа[17].

После падения Гатчины, 1 ноября духонинская Ставка и Общеармейский комитет автоматически становились самоорганизующимся центром противобольшевицкой акции[18]. Временному правительству предлагалось (например, Черемисов советовал Керенскому) собраться в Могилеве, в Ставке, оказав ей поддержку и сделав её положение более определенным в вопросе оснований для противостояния с большевистским Петроградом. Позиции генерала Духонина значительно усилились бы, если бы в Могилеве наряду с властью военной появилась, с прибытием остатков «законного Временного правительства» и власть политическая[19].

Министр внутренних дел Никитин — посчитавший совершенно неправильной позицию Временного правительства по вопросу о своей дальнейшей деятельности, по отношению к попытке воссоздать в России верховную власть и в связи с фактическим отказом хотя бы морально поддержать генерала Духонина в момент, когда большевики начали от него требовать решения вопроса о перемирии — был вынужден отказаться от участия в работе правительства[17].

Деятельность Временного «подпольного» правительства следует рассматривать в контексте призыва «не расточать сил перед Учредительным Собранием» и надежд революционной демократии на фактор Учредительного Собрания, по результатам которого большевики гарантированно должны были распрощаться с захваченной властью, с одновременным отказом против вооруженной борьбы с большевиками до созыва Собрания из-за уверенности в торжестве контрреволюции в случае, если большевизм будет раздавлен при помощи силы.

Выдержка из речи Д. С. Мережковского на митинге писателей, по словам историка революции С. П. Мельгунова, выражала мнение довольно широких общественных кругов[19]:

«Солнце русской земли» потушить нельзя. Когда оно взойдет, исчезнут все призраки. Или, может быть, упырь захочет потушить солнце? Ну что же, пусть попробует. Не надо быть пророком, чтобы предсказать, что на Учредительном Собрании Ленин сломает себе голову

Однако надежды на Учредительное Собрание привели к ещё большему снижению общественной сопротивляемости большевизму и означали фактическое признание октябрьской победы большевиков. Самогипнозом лозунга «до Учредительного Собрания» была парализована воля к сопротивлению даже у активных людей, приспособленных к активной борьбе. Атмосфера уверенности в том, что новая власть не может не созвать Учредительное Собрание на деле означала временную капитуляцию перед новой эфемерной властью. По словамЛенина все, что происходило кругом, определялось словами «болтовня и каша». С. П. Мельгунов констатирует, что в действительности наблюдавшееся многими разложение большевизма значительно отставало от темпов разложения направляемой революционной демократией антибольшевистской акции[20].

Временное правительство пребывало в полной уверенности, что жизнь вскоре вернется в старое русло. Правительство в подполье продолжало ассигновки 10 млн руб. Особому Совещанию по топливу на цели погашения срочных платежей «по продовольствию, обмундированию и на инструменты», 7½ млн руб. ссуды на заготовку дров городскому самоуправлению, отпустило 431 тыс. руб. на переоборудование технических железнодорожных училищ и т. д. Правительство обсуждало и вопрос об ассигновании 4 млн. 800 тыс. «для разработки сланцев под Петербургом». Только с исчерпанием наличных в Государственном Банке после его захвата 14 ноября большевиками прекратилась финансово-административная деятельность подпольного Временного правительства[19].

Судьба членов Временного правительства[править | править исходный текст]

Из семнадцати членов последнего Временного правительства, восемь эмигрировали в 1918—1920 годах. Все они умерли своей смертью, за исключением С. Н. Третьякова(завербован ОГПУ в 1929, в 1942 арестован гестапо как советский агент и в 1944 расстрелян в немецком концлагере). Военно-морской министр адмирал Д. Н. Вердеревский в мае 1945 года явился в советское посольство во Франции, успел получить советский паспорт. Умер в 1946 в возрасте 73 лет.

С. Н. Прокопович был выслан в 1922. Он также умер своей смертью.

Из оставшихся в СССР четверо были расстреляны во время Большого террора 1938—1940 годах: А. М. Никитин, А. И. Верховский, П. Н. Малянтович, С. Л. Маслов. Ещё четверо умерли своей смертью: А. В. Ливеровский (1867—1951; дважды арестовывался в 1933—1934 гг., но затем освобождался), С. С. Салазкин (1862—1932), К. А. Гвоздев (1882—1956; в 1931—1949 почти непрерывно в тюрьме, затем до 30 апреля 1956 в ссылке, освобождён за два месяца до смерти) и Н. М. Кишкин (1864—1930; неоднократно арестовывался).

Из предыдущих составов Временного правительства Советской властью были уничтожены шестеро:

Ф. Ф. Кокошкин (зверски убит в тюремной больнице)

В. Н. Львов (умер в тюрьме)

Н. В. Некрасов (расстрелян)

М. И. Скобелев (расстрелян)

А. И. Шингарёв (зверски убит в тюремной больнице)

Д. И. Шаховской (умер в лагере)

Гражданская война в России

[править | править исходный текст]

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Стабильная версия была проверена 14 августа 2013. Имеются непроверенные изменения в шаблонах или файлах.

| Гражданская война в России | ||||||||

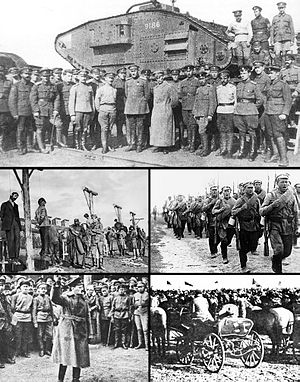

Сверху вниз, слева направо: Вооружённые силы Юга России в 1919 году, повешение австро-венгерскими войсками рабочих Екатеринослава во время австро-германской оккупации в 1918 году[1], красная пехота на марше в 1920 году, Л. Д. Троцкий в 1918 году, тачанка 1-й Конной армии.

Сверху вниз, слева направо: Вооружённые силы Юга России в 1919 году, повешение австро-венгерскими войсками рабочих Екатеринослава во время австро-германской оккупации в 1918 году[1], красная пехота на марше в 1920 году, Л. Д. Троцкий в 1918 году, тачанка 1-й Конной армии.

| ||||||||

| ||||||||

| Противники | ||||||||

| [показать] | [показать] | [показать] | [показать] | |||||

| Командующие | ||||||||

| [показать] | [показать] | [показать] | [показать] |

| [скрыть] Северный и Северо-Западный театры военных действий Гражданской войны в России |

| Северо-западный фронт: Октябрьское вооружённое восстание в Петрограде (Зимний дворец • Выступление Керенского — Краснова) • Ледовый поход Балтфлота • Финляндия (Тампере) •Карельский перешеек • Балтика • Латвия (Двинск) •Олонец • Эстония (Нарва • Вынну) •Литва • Оборона Петрограда (форт «Красная Горка» •Северная Ингрия • Родзянко • Олонец • Видлица • Юденич) • Лижма • Кронштадт • Восточная Карелия Северный фронт: Интервенция союзников • Шексна • Шенкурск |

| [скрыть] Южный и Юго-Западный театры военных действий Гражданской войны в России |

| Бессарабия (1917-1918) • Киев (1917—1918) • Закавказье •Баку (1918) • Донбасс-Дон • 1-й Кубань (1-й Екатеринодар •Медведовская ) • Степь • Яссы — Дон • Крым • 2-й Кубань(2-й Екатеринодар ) • 1-я Царицын • Воронеж-Поворино •2-я Царицын • Екатеринослав •Северный Кавказ (1918—1919) •Западная Украина (1918—1919) • 3-я Царицын •Киев (январь 1919) • Одесса-Николаев • Украина (1919) •Григорьева восстание • Манычская операция (1919) •Вёшенское восстание • Взятие Царицына •Рейд Мамонтова • Августовское наступление • Москва •Нежин-Полтава • 1-я Одесса •Взятие Киева Добровольческой армией •Киев (декабрь 1919) • Хопёр-Дон • Харьков (июнь 1919) •Харьков (декабрь 1919) •Павлоград-Екатеринославская операция • Донбасс •Ростов-Новочеркасск • 2-я Одесса •Северный Кавказ (1920) • Баку (1920) • Энзели •Улагаевский десант • Обиточная коса • Северная Таврия •Махновщина • Тамбов • Перекоп-Чонгар • Грузия |

[скрыть] Советско-польская война (1919—1921) Советско-польская война (1919—1921)

|

| 1918: Вильно (1) • 1919: Берёза-Картузская • Несвиж •Лида (1) • Вильно (2) • Минск • 1920: Двинск • Латичов •Мозырь • Киев (1) • Казатин • Житомир •Майская операция • Киев (2) • Володарка • Быстрик •Борисполь • Новоград–Волынский • Ровно •Июльская операция • Львов • Гродно • Брест • Варшава •Радзымин • Оссув • Насельск • Коцк • Цыцув • Вепш •Задворье • Белосток • Замостье • Комаров • Кобрин •Дитятин • Ковель • Неман • Лида (2) • Военнопленные • Рижский договор • Мятеж Желиговского |

| [скрыть] Восточный фронт Гражданской войны в России |

| Иркутск (1917) • Иностранная интервенция •Чехословацкий корпус • Барнаул • Казань (1) • Казань (2) •Симбирск • Сызрань и Самара • Ижевск и Воткинск •Минусинск • Пермь (1) • Весеннее наступление Русской армии (Оренбург •Уральск) • Чапанная война • Контрнаступление Восточного фронта (Бугуруслан • Белебей • Сарапул и Воткинск • Уфа) •Пермь (2) • Златоуст • Екатеринбург • Челябинск •Лбищенск • Тобол • Петропавловск • Уральск и Гурьев • Великий Сибирский Ледяной поход (Омск • Новониколаевск • Красноярск) • Голодный поход • Вилочное восстание •Восстание Сапожкова • Западно-Сибирское восстание |

| [скрыть] Среднеазиатский театр военных действий Гражданской войны в России |

| Вооружённое восстание в Ташкенте в октябре 1917 года • Басмачество • Кокандская автономия • Осиповский мятеж Актюбинский фронт: Тургайский мятеж (1919) • Актюбинская операция (1919) Ферганский фронт: Крестьянская армия Ферганы • Мадамин-бек Семиреченский фронт: Черкасская оборона (1918 – 1919) •Беловодский мятеж (1918) • Вернинский мятеж (1920) Закаспийский фронт: Асхабадское восстание (1918) • Оборона Кушки (1918) •Английская интервенция в Средней Азии •Поход уральцев в Персию Революция в Бухаре: Колесовский поход (1918) • Бухарская операция (1920) •Памирский поход Красной Армии (1920-1921)Мятеж Энвер-паши (1921) • Оборона Гыдж-Дувана (1922) • Революция в Хиве: Переворот в Хиве (1918) • Оборона Турткуля (1918) •Хивинская операция (1920) • Оборона Нукуса (1920) •Оборона Хивы (1924) • |

| [скрыть] Дальневосточный фронт Гражданской войны в России |

| Верхнеудинск • Благовещенск •Иностранная интервенция (Северный Сахалин) •Николаевск • Чита • Монголия • Якутия •Хабаровск (Волочаевка) • Приморье (Спасск) |

| [скрыть] Восстания, организованые «Союзом защиты Родины и Свободы» |

| Ярославль • Рыбинск • Муром |

«Интересующий нас фронт». Карикатура из одесскогожурнала, февраль 1918.

Гражда́нская война́ в Росси́и (1917−1922/1923) — ряд вооружённых конфликтов между различными политическими, этническими, социальными группами и государственными образованиями на территории бывшей Российской империи, последовавших за захватом власти большевиками в результате Октябрьской революции 1917 года.

Гражданская война явилась закономерным итогом революционного кризиса, поразившего Россию в начале XX века, начавшегося с революции 1905—1907 годов, усугубившегося в ходе мировой войны и приведшего к падению монархии, хозяйственной разрухе, глубокому социальному, национальному, политическому и идейному расколу российского общества. Апогеем этого раскола и стала ожесточённая война в масштабах всей страны между вооружёнными силами большевистского режима и антибольшевистских властей[2].

Содержание

[убрать]

· 1 Введение

· 2 Причины и хронологические рамки

o 2.1 Причины

o 2.2 Хронологические рамки

· 3 Предыстория войны

· 4 Первый период войны (октябрь 1917 − ноябрь 1918)

o 4.1 Приход большевиков к власти и внутренняя политика

§ 4.1.1 Октябрьская революция

§ 4.1.2 Учредительное собрание

§ 4.1.3 Левоэсеровские восстания (1918)

o 4.2 Установление советской власти на фронте и в тылу

§ 4.2.1 Большевики и действующая армия

§ 4.2.2 Установление советской власти. Начало организации антибольшевистских сил

o 4.3 Брестский мир. Интервенция Центральных держав

o 4.4 Начало интервенции Антанты

o 4.5 Восстание чехословацкого корпуса. Развёртывание войны на Востоке

o 4.6 Развёртывание войны на Юге

· 5 Второй период войны (ноябрь 1918 − март 1920)

o 5.1 Вывод германских войск. Наступление Красной армии на Запад

o 5.2 Сражения на Востоке

o 5.3 Сражения на Юге

o 5.4 Наступление Юденича на Петроград

o 5.5 Сражения на Севере

o 5.6 Союзнические поставки белым

· 6 Третий период войны (март 1920 − октябрь 1922/июнь 1923 года)

o 6.1 Советско-польская война

o 6.2 Крым

o 6.3 Антисоветские восстания в тылу у красных

o 6.4 Боевые действия в Закавказье и Средней Азии

o 6.5 Последние очаги сопротивления на Дальнем Востоке

§ 6.5.1 Бои отряда Бакича в Монголии

· 7 Причины победы большевиков в Гражданской войне

o 7.1 Точка зрения красных

o 7.2 Точка зрения белых

o 7.3 Роль иностранной интервенции в Гражданской войне

· 8 Военное искусство в Гражданской войне

· 9 Последствия Гражданской войны

· 10 Потери в ходе войны (таблица)

· 11 Память

· 12 Гражданская война в России в произведениях искусства

o 12.1 Драматургия

o 12.2 Кинематограф

o 12.3 Художественная литература

o 12.4 В живописи

· 13 См. также

o 13.1 Гражданская война в отдельных регионах

o 13.2 Стороны конфликта

o 13.3 Направления конфликтов

o 13.4 Другое

· 14 Примечания

· 15 Источники

· 16 Литература

· 17 Ссылки

Введение[править | править исходный текст]

Основная борьба за власть в период Гражданской войны велась между вооружёнными формированиями большевиков и их сторонников (Красная гвардия и Красная армия), с одной стороны, и вооружёнными формированиями Белого движения, с другой, что получило отражение в устойчивом именовании главных сторон конфликта «красными» и «белыми»[3]. Обе стороны на период до полной своей победы и умиротворения страны предполагали осуществлять политическую власть путём диктатуры[4][5].

Для большевиков подавление сопротивления их противников было единственной возможностью удержать власть в крестьянской стране с целью превращения её в базу мировой социалистической революции и, в перспективе, построения бесклассовогокоммунистического общества как в России, так и в Европе[6]. Для достижения этой цели большевики считали исторически оправданным и справедливым применение беспощадного насилия против своих врагов и принуждения по отношению к колеблющимся средним слоям города и деревни, прежде всего — крестьянству[2].

Для многих участников Белого движения — офицерства, казачества, интеллигенции, помещиков, буржуазии, бюрократии и духовенства — вооружённое сопротивление большевикам имело целью возвращение утраченной власти и восстановление своих социально-экономических прав и привилегий. Для этого антибольшевистские силы на подконтрольных им территориях бывшей Российской империи пытались воссоздать армию и аппарат гражданского управления, восстановить права собственности и свободу торговли, мобилизовать людские и хозяйственные ресурсы с целью создать массовую и хорошо оснащённую армию, обеспечить ей поддержку со стороны большинства населения и свергнуть власть большевиков[2]. Конечной целью белых провозглашался созыв нового Учредительного собрания, с передачей на его усмотрение решения вопроса о политическом устройстве России[7].

Решающим фактором в ходе Гражданской войны стала позиция крестьянства, составлявшего более 80 % населения, которая колебалась от пассивного выжидания до активной вооружённой борьбы против «красных» и «белых». Колебания крестьянства, реагировавшего таким образом на политику большевистской власти и диктатур белых генералов, коренным образом меняли соотношение сил и, в конечном итоге, предопределили исход войны[2].

Характерной особенностью Гражданской войны была готовность всех её участников широко использовать насилие для достижения своих политических целей (см. «Красный террор» и «Белый террор»). Историки объясняют эту ситуацию тем, что

| дошедшая до стадии гражданской войны социальная и классовая конфронтация делит общество на „своих“ и „чужих“, на „мы“ и „они“. Врагов и противников вообще выводят в такие моменты из сферы морали, воспринимают как „нелюдей“, на которых не распространяют общечеловеческие нормы. Именно это и создаёт возможность превратить аморальный террор в террор морально оправданный…[8] |

|

Составной частью Гражданской войны была вооружённая борьба национальных окраин бывшей Российской империи за свою независимость и повстанческое движение широких слоёв населения против войск основных противоборствующих сторон — «красных» и «белых». Попытки провозглашения независимости вызывали отпор как со стороны «белых», сражавшихся за «единую и неделимую Россию», так и со стороны «красных», видевших в росте национализма угрозу завоеваниям революции[3]:591. Многие народы, жившие на территории Российской империи, в ходе революции и войны восстановили или впервые обрели государственную независимость. Отстаивая свои национальные интересы, правительства этих государств и государственных «новообразований» своей политикой способствовали ослаблению антибольшевистского лагеря, но с другой стороны — существенно ограничили большевикам возможности экспорта революции[2].

Гражданская война разворачивалась в условиях иностранной военной интервенции и сопровождалась боевыми действиями на территории бывшей Российской империи как войск стран Четверного союза, так и войск стран Антанты[3]. Мотивами активного вмешательства ведущих западных держав были борьба с Германией, реализация собственных экономических и политических интересов в России и содействие белым с целью ликвидации большевистской власти. Хотя возможности интервентов ограничивались социально-экономическим кризисом и политической борьбой в самих странах Запада, интервенция и материальная помощь белым армиям существенно повлияли на ход войны[2].

Гражданская война велась не только на территории бывшей Российской империи, но и на территории соседних государств —Ирана (Энзелийская операция), Монголии и Китая.

Итогом Гражданской войны стал захват большевиками власти на основной части территории бывшей Российской империи, признание независимости Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии, а также создание на подконтрольной большевикам территории Российской, Украинской, Белорусской и Закавказской советских республик, 30 декабря 1922 года подписавших договор об образовании СССР. Около 2 млн человек, не разделявших взглядов новой власти, предпочло покинуть страну (см.Белая эмиграция).

После отступления и эвакуации Белых армий из России Белое движение, оказавшись в изгнании, продолжило борьбу противбольшевизма как в Советской России, так и за её пределами[9], используя иные методы. Русская армия барона П. Н. Врангеля, отступавшая с боями от Перекопских позиций до Севастополя, была эвакуирована и сохранялась в эмиграции как боевая единица численностью около 50 тыс. бойцов в расчёте на новый Кубанский поход вплоть до 1 сентября 1924 года, когда она была преобразована в Русский Обще-Воинский Союз (РОВС), и непрекращающаяся борьба «белых» и «красных» приняла иные формы (борьба спецслужб[10]: РОВС против ОГПУ, НТС против КГБ на территории Европы и СССР).

Причины и хронологические рамки[править | править исходный текст]

В современной исторической науке многие вопросы, связанные с историей Гражданской войны в России, в том числе важнейшие вопросы о её причинах и о её хронологических рамках, до сих пор остаются дискуссионными[3].

Причины[править | править исходный текст]

Из наиболее важных причин Гражданской войны в современной историографии принято выделять сохранявшиеся в России и после Февральской революции социальные, политические и национально-этнические противоречия.[3] Прежде всего, к октябрю 1917 года оставались нерешёнными такие насущные вопросы, как вопрос окончания войны и аграрный вопрос.

Пролетарская революция и Гражданская война в России теснейшим образом связаны друг с другом. Ленин и другие теоретики большевизма прямо ставили знак равенства между ними, рассматривая революцию «как разрыв гражданского мира»[11]. Один из теоретиков большевизма Н. И. Бухарин писал в своей работе «Теория пролетарской диктатуры»:[12] «Пролетарская революция есть, однако, разрыв гражданского мира — это есть гражданская война».

Гражданская война рассматривалась ими как проявление «острой», «высшей» фазы современной классовой борьбы — борьбыбуржуазии и международного пролетариата[13] (у которого и отечества-то нет):

| …коммунистов упрекают, будто они хотят отменить отечество, национальность. Рабочие не имеют отечества. У них нельзя отнять то, чего у них нет. |

|

— Манифест коммунистической партии[14]

Положение о превращении межнациональной войны в войну межклассовую (гражданскую) было одним из главных в большевистской теории задолго до прихода к власти[15]:56. Большевики не только были готовы культурно и психологически, в силу теоретических постулатов своего учения, к ведению гражданской войны, но даже желали приблизить её начало, выдвинув в 1914 году лозунг «Превратим империалистическую войну в войну гражданскую!» ради превращения мировой войны в мировую революцию[16][17][18] После подавления корниловского выступления курс на «вооружённое восстание» и на «гражданскую войну» был утверждён окончательно[19].

Между приходом большевиков к власти и Гражданской войной в России существует прямая зависимость.[7]:13[15]:56 Это и не скрывал один из лидеров Октябрьской революции Л. Д. Троцкий, когда писал:[15]:57 «Советская власть — это организованная гражданская война». Историк Ричард Пайпс писал, что можно считать, что большевики пришли к власти с целью развязать гражданскую войну.[15]:57

В период после Октябрьской революции до начала периода активных боевых действий в Гражданской войне (май 1918 года) руководство советского государства предприняло ряд политических шагов, которые часть исследователей относят к причинам Гражданской войны[20]:

· национализация средств производства, банков и крупной недвижимости, и решение аграрного вопроса в соответствии с программой партии эсеров, вопреки интересам помещиков, что вызвало сопротивление ранее господствовавших классов, которые лишились собственности;

· разгон Учредительного собрания;

· выход из войны путём подписания разорительного Брестского мира с Германией;

· деятельность большевистских продотрядов и комбедов в деревне, которая привела к резкому обострению отношений между Советской властью и крестьянством;

Стремление большевиков любыми средствами, прежде всего насильственными, удержаться у власти, установить диктатуру партии и строить новое общество, исходя из своих теоретических установок, сделало гражданскую войну неизбежной.[21][неавторитетный источник?]

Гражданская война сопровождалась широким вмешательством иностранных государств во внутренние дела России. Иностранные государства поддерживали сепаратистские движения с целью распространения своего влияния на национальные окраины бывшей Российской империи. Плюс ещё одной причиной послужил Расстрел царской семьи.

Хронологические рамки[править | править исходный текст]

Большинство современных российских исследователей считают первым актом Гражданской войны бои в Петрограде во время осуществлённой большевиками Октябрьской революции 1917 года[3], а временем её окончания — разгром «красными» последних крупных антибольшевистских вооружённых формирований при взятии Владивостока в октябре 1922[3].

Некоторые авторы считают первым актом Гражданской войны бои в Петрограде во время Февральской революции 1917[22][23]. И выделяют так называемый, «подготовительный» этап Гражданской войны февраль−ноябрь 1917, когда происходила первая дифференциация общественных группировок.[24]

В дискуссиях 20−80-х годов XX века не вызывали серьёзных возражений выделенные Лениным вехи Гражданской войны, включая т. н. «Триумфальное шествие Советской власти» с 25 октября 1917 г. по март 1918 г.[25][26][27]