|

|

Уширение импульсного оптического сигнала, обусловленное расходимостью светового пучка

По современным волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) передаются высокочастотные (порядка 109 – 1014 Гц) импульсные сигналы прямоугольной формы, соответствующие «1» цифровой информации. Промежутки между «1» заполняются нулями «0». Различные сочетания между единицами и нулями битов позволяют воспроизвести любой аналоговый сигнал, то есть закодировать его и запустить в стекловолокно в виде высокочастотных оптических импульсов.

К оптическим импульсам предъявляется два важнейших требования: длительность единиц и нулей битов должна быть одинакова, импульс не должен уширятся в пространстве и времени. Нарушение этих требований приводит к накладки импульсов друг на друга, то есть искажает исходную аналоговую информацию.

Рассмотрим, к чему приводит расходимость пучка световых лучей, вводимых в СВ, как показано на рисунке 3.11. Согласно рисунка 3.11, между крайними лучами 2 и 3 светового пучка находится множество лучей, распространяющихся внутри конуса с углом при вершине угла ВAC. Каждому из лучей соответствует своя электромагнитная волна одной и той же частоты но различным углом падения j  на границу раздела nС ® nВ. Различным углам соответствуют различные моды оптического излучения. Таким образом, в данном случае, СВ со ступенчатым профилем АПП работает во многомодовом режиме. Согласно рисунка 3.11, луч 2 распространяется вдоль оси симметрии стекловолокна, достигает сечения ВС за время

на границу раздела nС ® nВ. Различным углам соответствуют различные моды оптического излучения. Таким образом, в данном случае, СВ со ступенчатым профилем АПП работает во многомодовом режиме. Согласно рисунка 3.11, луч 2 распространяется вдоль оси симметрии стекловолокна, достигает сечения ВС за время

(3.21)

(3.21)

Луч 3 достигает сечения BC за время

(3.22)

(3.22)

Уширение импульсного сигнала на участке от точки A до сечения BC составит величину

. (3.23)

. (3.23)

Она имеет смысл временного уширения импульсного оптического сигнала за 0,5 времени одного ПВО электромагнитной волны. Термин «дисперсия» в данном случае взят в кавычки, поскольку он является исторически сложившимся техническим термином. Реальная физическая материальная дисперсия света это – зависимость АПП от длины (или частоты) электромагнитной волны, показанная на рисунке 3.1.

Уширение импульсного оптического сигнала, обусловленное зависимостью волнового числа от частоты электромагнитной волны: пусть волновой пакет распространяется по СВ в виде единственной моды (пучок параллельных лучей) с групповой скоростью

. (3.24)

. (3.24)

Материальной дисперсией (зависимостью n(w)) пренебрегаем (в соответствии с рисунком 3.12).

Время распространения света t вдоль траектории l = АВ определяется формулой

(3.25)

(3.25)

Временное уширение импульса tВМ за 0,5 времени одного акта ПВО определяется выражением

(3.26)

(3.26)

Операция нахождения Dt из (3.25), в данном случае, аналогична нахождению дифференциала от левой и правой части формулы (3.25) с последующей заменой dt на Dt и dw на Dw. Согласно (3.26)

, (3.27)

, (3.27)

где Dw разброс значений циклических частот в волновом пакете. Величину tВМ называют внутримодовой «дисперсией». Согласно (3.27) величину tВМ можно уменьшить, повысив монохроматичность волнового пакета.

Уширение импульсного оптического сигнала, обусловленное материальной дисперсией: оптическая схема соответствует рисунку 3.12. Внутримодовой «дисперсией» tВМ пренебрегаем, но учитываем материальную дисперсию n = n(w) либо n = n(l). Введем понятие абсолютного группового показателя преломления волнового пакета в виде  .Поскольку групповая скорость волнового пакета

.Поскольку групповая скорость волнового пакета  , согласно

, согласно

(3.28)

(3.28)

Таким образом

. (3.29)

. (3.29)

Поскольку n = n(l), а l = l(w),

. (3.30)

. (3.30)

Представим w в следующем виде

. (3.31)

. (3.31)

Дифференцируем (3.31) по l

,

,  (3.32)

(3.32)

Подставляем (3.32) в (3.30)

(3.33)

(3.33)

Из (3.29) и (3.33) имеем

. (3.34)

. (3.34)

Согласно (3.28) и (3.34)

.(3.35)

.(3.35)

По определению скорости, время распространения импульса

, (3.36)

, (3.36)

поскольку уширение за счет материальной дисперсии tMD = Dt, а величина Dt находится аналогично нахождению дифференциала функции t(x), имеем согласно (3.36)

.(3.37)

.(3.37)

Отбрасывая знак минус в (3.37), как не несущий никакого физического смысла, имеем

.(3.38)

.(3.38)

Рефракция света

Рефракцией света называется искривление траектории светового луча в среде с переменным показателем преломления.

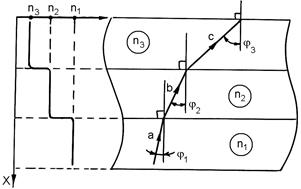

Пусть АПП изменяется скачкообразно в многослойной структуре, показанной на рисунке 3.13. Согласно закона преломления, n1 > n2 > n3, а углы падения света на границы раздела сред j1 < j2 < j3.

Рисунок 3.13 – Рефракция света в среде с переменным показателем преломления

В результате, траектория светового луча представляет собой ломаную линию. Если n изменяется плавно, как показано на рисунке 3.14, траектория светового луча превращается в плавную кривую.

Рисунок 3.14 – Рефракция света в среде с плавным изменением показателя преломления