|

|

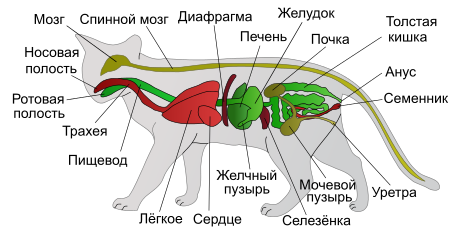

Анатомия и физиология млекопитающих

Внутреннее строение кошки

Анато́мия и физиоло́гия млекопита́ющих — совокупность сведений о строении и функционировании организма у млекопитающих.

Млекопитающие представляют собой один из классов позвоночных животных. С другимитаксонами позвоночных их объединяет общность морфологической и физиологическойорганизации. Для анатомии и физиологии млекопитающих характерно наличие тех же функциональных систем, что и у других позвоночных; однако многие из этих систем достигли у млекопитающих очень высокого уровня развития, и в целом данный класс считают наиболее высокоорганизованным по сравнению с другими классами позвоночных.

К основным отличительным морфофизиологическим особенностям, характерным для всех млекопитающих или для подавляющего большинства их представителей, относят: наличиемлечных желёз и вскармливание потомства молоком, живорождение, истинная гомойотермия(теплокровность), наличие (хотя бы в эмбриональном периоде развития) волосяного покрова, высокая степень развития неопаллиума, составляющего у млекопитающих основную часть коры головного мозга, и ряд других особенностей.

Покровная система

Кожный покров

Кожа образует эффективный барьер между организмом и внешней средой, защищая его от нежелательных физико-химических воздействий, проникновения патогенови от нерегулируемых потерь воды и солей. Для кожи млекопитающих характерны значительная толщина, богатство роговых образований и наличие большого количества кожных желёз, весьма немногочисленных у пресмыкающихся и птиц. Как и у других позвоночных, она состоит из двух слоёв: верхнего эктодермального(эпидермис) и нижнего мезодермального (дерма, или кориум).

Строение кожи млекопитающих:

A — эпидермис;

B — дерма;

С — гиподерма;

D — кровеносные илимфатические сосуды;

E — зародышевый слой.

1 — волос;

2 — роговой слой;

3 — пигментный слой;

4 — средний слой;

5 — базальный слой;

6 — выпрямляющая мышцаволоса;

7 — сальная железа;

8 — волосяной фолликул;

9 — волосяной сосочек;

10 — нервное волокно;

11 — потовая железа;

12 — тельце Пачини;

13 — артерия;

14 — вена;

15 — чувствительное нервное окончание;

16 — папиллярный слой;

17 — пора потовой железы.

Эпидермис многослоен: в его основании расположен мальпигиев слой из интенсивно размножающихся цилиндрических или призматических эпителиальныхклеток — кератиноцитов. Кератиноциты последовательно сдвигаются вверх, уплощаясь и подвергаясь всё большему ороговению, то есть заполнению кератиновымиволокнами (на эти волокна и связывающий их филаггрин приходится 80—90 % общей массы белка эпидермиса млекопитающих). На завершающем этапе ороговения кератиноциты теряют ядра, а мёртвые ороговевшие клетки постепенно слущиваются с поверхности кожи. Окраску кожи млекопитающих обеспечивают меланины — пигменты чёрного, коричневого, ржаво-красного или жёлтого цвета; эти пигменты вырабатываются специализированными клетками мальпигиева слоя —меланоцитами — и накапливаются в особых органеллах — меланосомах, мигрирующих из меланоцитов в соседние кератиноциты.

В нижнюю поверхность эпидермиса вдаются сосочки дермы. Основную толщу последней образует сетчатый слой из перекрещивающихся коллагеновых иэластиновых волокон, он придаёт коже надлежащую прочность. Ниже сетчатого слоя лежит рыхлый слой соединительной ткани — подкожная жировая клетчатка, состоящая из жировых клеток (адипоцитов) и окружающих их волокон. Дерма пронизана кровеносными сосудами и нервными окончаниями; она служит защитой тела от механических повреждений.

Для млекопитающих весьма характерны роговые образования эпидермального происхождения: волосы, когти, ногти, копыта, рога и чешуйки.

Волосяной покров

Микрофотография волосяных фолликулов в коже млекопитающих

Волосы — образование, присущее исключительно млекопитающим и, по-видимому, наиболее продвинутым терапсидам и негомологичное каким-либо производным кожи других амниот. Их главная функция — теплоизоляция, хотя толчком для появления волосяного покрова послужила, скорее всего, осязательная функция.

Помимо термоизолирующей и осязательной функций, волосы защищают кожу от повреждений и паразитов, улучшают аэро- игидродинамические свойства тела, обеспечивают видоспецифичность окраски. Отсутствие волос у ряда млекопитающих (слоны,сирены, часть носорогов, гиппопотамы, китообразные) носит вторичный характер. Это можно сказать и о человеке, который после перехода от жизни в тенистых лесах к обитанию на открытых пространствах утратил бо́льшую часть волосяного покрова.

У большинства млекопитающих мех состоит из двух ярусов: верхний (шерсть) образуют длинные остевые волосы, нижний (подшёрсток) — более короткие и тонкие, волнообразно изогнутые пуховые волосы. У взрослых оленей, кабанов и настоящих тюленей летний мех образован одной остью, а у землероев (слепыши, кроты) мех состоит из одного пуха. Видоизменениями остевых волос являются щетина (свиньи, тенреки), иглы (ехидны, ежи, дикобразы) и вибриссы — длинные жёсткие волосы на конце морды, брюхе или конечностях многих зверей, служащие для осязания.

Окраска шерсти млекопитающих, как правило, является покровительственной. У некоторых представителей наблюдается сезонная смена окраски. Иногда окраска участвует в формировании вторичных половых признаков.

Волосяной покров периодически меняется. Смена меха (линька) может наблюдаться два раза в году: весной и осенью. Так происходит у белки, лисицы, песца, крота. У других, например сусликов, линька происходит раз в год — весной.