|

|

Пределы человеческого опыта

Два миллиона лет назад мы, люди, совершили первый новаторский прорыв – поняли, как превращать камень в режущий инструмент. То был наш первый опыт приспособления природы под свои нужды, и практически нет второго открытия за всю историю, равного по величию озарения или приведшего бы к более масштабным переменам в нашей жизни. Но сто лет назад все же было сделано открытие, равное по мощи и значимости. Как и применение камня, оно касалось кое-чего столь же вездесущего, такого, что было у нас прямо перед глазами, хоть и незримо для них, от начала времен. Я говорю об атоме – и о диковинных квантовых законах, которые им правят.

Теория атома, очевидно, – ключ к пониманию химии, но прозрения, сопровождавшие изучение атомного мира, перевернули и физику с биологией. Ученые, постигнув устройство атома и взявшись разбираться в его законах, обрели вид ение, преобразившее общество, и пролили свет на предметы в диапазоне от фундаментальных сил и частиц природы до структуры ДНК и биохимии жизни, попутно породив новые технологические приемы, придавшие форму современной жизни.

Принято говорить о технологической революции, компьютерной революции, информационной революции и ядерном веке, однако в конечном счете все сводится к одному: превращению атома в инструмент. Ныне наша способность манипулировать атомами такова, что нам доступно что угодно – от телевидения до оптоволоконных кабелей, проводящих сигнал к телеэкрану, от телефонов до компьютеров, от интернет-технологий до приборов МРТ. Мы применяем наше знание атома даже в освещении: наши флуоресцентные лампы, к примеру, испускают свет, потому что электроны в атомах переходят в возбужденное состояние под действием электрического тока, а затем совершают «квантовый скачок» к более низким энергетическим состояниям. В наши дни даже самые будничные приспособления – духовки, часы, термостаты – содержат комплектующие, которые удалось создать лишь благодаря пониманию квантовой природы атома.

Великая революция, приведшая нас к пониманию устройства атома и квантовых законов атомного мира, произошла в начале ХХ века. За годы до этого было замечено: то, что мы сегодня именуем «классической физикой» (физикой, основанной на Ньютоновых законах движения, а не на квантовых), не может объяснить явление, именуемое «излучением абсолютно черного тела», которое, как нам теперь известно, можно растолковать, только зная квантовые свойства атома. Эта отдельная немощь теории Ньютона в глаза бросилась не сразу. Наоборот – считалось, что физики просто не понимают, как именно применить Ньютонову физику к этой задаче, а когда поймут, излучение абсолютно черного тела станет ясно в пределах классической теории. Но физики постепенно открыли и другие атомные явления, которые тоже не получалось объяснить с позиций Ньютоновой физики, и в конце концов стало ясно, что от большей части Ньютоновых взглядов придется отказаться – так же, как перед этим вышло с Аристотелем.

Квантовая революция – это двадцать лет борьбы. То, что этот переворот осуществился всего за пару десятилетий, а не за века и эпохи, – заслуга несопоставимо большего числа ученых, трудившихся над решением этой задачи, а не показатель того, что это новое мировоззрение было так просто принять. Вообще-то новая философия, лежащая в основании квантовой теории, – кое-где до сих пор тема оживленных дискуссий. Ибо картина мира, возникшая за те двадцать лет, – ересь для всех, кто, подобно Эйнштейну, презирает роль случайности в исходе событий или верит в обычные законы причины и следствия.

* * *

Заковыристой темой причинности в квантовой вселенной не занимались вплоть до самого конца квантовой революции, и до этого мы еще доберемся. Но был и другой вопрос – из тех, что одновременно и философские, и практические, – он издавна сбивал с толку: атомы слишком малы[319], их не разглядеть и даже не измерить по одиночке – ученые до второй половины ХХ века даже «фотокарточку» молекулы-то не видали. И потому в веке XIX-м любая экспериментальная работа, связанная с атомами, сводилась лишь к описанию явлений, обусловленных поведением колоссального количества этих малюсеньких невидимых предметов. Имеет ли смысл вообще считать незримые предметы существующими в действительности?

Вопреки работе Дальтона, посвященной атому, мало кто из ученых так думал. Даже химики, применявшие понятие атома из-за того, что с ним делались понятнее явления, которые можно было наблюдать и измерять, склонны были рассматривать его просто как рабочую гипотезу: химические реакции протекают так, будто при этом происходит перетасовывание атомов, входящих в состав веществ. Другие считали атомы понятием скорее философским, нежели научным, и стремились отказаться от него вообще. Немецкий химик Вильгельм Фридрих Оствальд говорил: атомы – «гипотетические фигуры, не ведущие ни к каким доказуемым заключениям»[320].

Нерешительность эта объяснима: пути науки и философии за века разошлись в точности на том, должны ли представления о природе быть поддержаны экспериментом и наблюдением. Настаивая на проверяемости как критерии принятия какой бы то ни было гипотезы, ученые смогли отрясти старые убеждения либо как не проверяемые, либо, как случилось со многими теориями Аристотеля, неверными. Их место заняли математические законы, позволявшие получать точные количественные прогнозы исходов наблюдаемых процессов.

Существование атомов впрямую доказать было нельзя, однако гипотеза об их существовании приводила-таки к проверяемым на практике законам, и законы эти, как подтвердилось, верны – к примеру, представление об атоме можно применять при выводе математической взаимосвязи между температурой и давлением в газах. Что же об этом атоме думать вообще? Вот каков был мета-вопрос эпохи. Ответ оставался неясным, а потому бо́льшую часть XIX века атом существовал себе призрачным духом за плечами у физиков, неуловимостью, шептавшей им в уши тайны природы.

Вопрос об атоме получил в конце концов ответ настолько мощный, что ныне вопроса-то никакого и нет: мы знаем, что, если науке потребен прогресс, ей придется переместить фокус внимания за пределы прямого чувственного опыта. В начале XXI века наше принятие незримого мира зашло настолько далеко, что от открытия знаменитой «частицы Хиггса» [Хиггза] никто и не поморщился, хотя никто не только в глаза никакой частицы Хиггса не видывал, но и не наблюдал осязаемых результатов взаимодействия частиц Хиггса с каким-нибудь прибором, который мог бы сделать их зримыми косвенно, как флуоресцентный экран делает «зримыми» электроны, когда светится от их ударов.

Подтверждение существования частиц Хиггса – сугубо математическое, оно выводится из определенных численных экспериментальных данных. Эти данные, характеризующие радиоактивное излучение, были сняты с обломков более трехсот триллионов столкновений протонов друг с другом, а затем проанализированы статистически намного позднее самих событий с применением двух сотен вычислительных центров в трех десятках стран. Именно

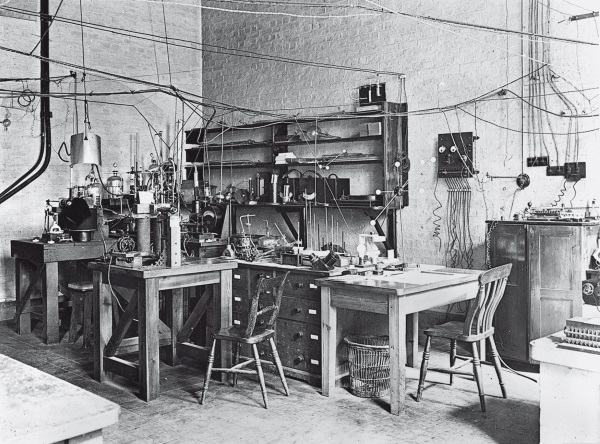

Физические лаборатории, где изучают элементарные частицы, в 1926 году и в наши дни (расположение кольца ускорителя протяженностью в семнадцать миль, заглубленного на несколько сот футов под землю, показано белой окружностью) это имеет в виду физик, когда говорит: «Мы видели частицу Хиггса».

Подобное «наблюдение» Хиггсовых и других субатомных частиц сделало прежде незримый атом больше похожим на целую непустую вселенную, и в каждой капле воды – миллиарды миллиардов таких вселенных, крошечных миров не просто для нас незримых, а отделенных на несколько порядков от непосредственного наблюдения. Бросьте пытаться объяснить теорию бозона Хиггса физику XIX века – замучаетесь растолковывать, что вы имеете в виду, говоря, что «видели» бозон.

Новый способ наблюдения, не связанный с человеческим чувственным опытом, предъявил ученым новые требования. Наука Ньютона основывалась на том, что по силам воспринять органами чувств, ну, может, при помощи микроскопа или телескопа, но все же к прибору приставляли человеческое око. Наука ХХ века осталась приверженной наблюдению, но приняла куда более широкое определение «зрения» – оно теперь включило в себя и косвенные статистические данные вроде тех, из каких сделали вывод о существовании частиц Хиггса. Из-за этого нового отношения к значению слова «видеть» физикам ХХ века пришлось развить умозрительные представления, соответствующие теориям, которые опираются на авангардные понятия вроде кванта, – понятия куда более далекие от границ человеческого опыта и укорененные в абстрактной математике.

Новый подход к занятиям физикой проявился в разделении труда между физиками. Усиливающаяся роль причудливой математики в физической теории, с одной стороны, и нарастание технической сложности экспериментов – с другой, расширили разрыв между формальными специальностями экспериментальной и теоретической физики. Примерно в то же время визуальные искусства развивались в похожем режиме: наметился раскол между традиционными художниками и пионерами кубизма и абстракционизма – Сезанном, Браком, Пикассо и Кандинским, которые, как и новые поборники квантовой теории, тоже «видели» мир принципиально иначе.

В музыке и литературе новый дух тоже ставил под сомнение косные нормы негибкой Европы XIX века. Стравинский и Шёнберг проверяли на прочность убеждения о традиционном западном звучании и ритме; Джойс и Вулф, а также их коллеги с континента, экспериментировали с новыми формами нарратива. В 1910 году философ, психолог и просветитель Джон Дьюи написал, что критическое мышление зачастую включает «готовность выдержать состояние умственной сумятицы и непокоя»[321]. Это верно не только в отношении критической мысли, но применимо и к любым творческим дерзаниям. В искусстве ли, в науке ли – никому из новаторов легко не было.

* * *

В изображенной мною картине науки начала ХХ века – множество преимуществ понимания задним числом. Физики, изучавшие атом в конце XIX века, не осознавали, что их ждет впереди. Более того – взгляд назад совершенно потрясает: вопреки бомбе с часовым механизмом – атому – у них на пороге, те физики воспринимали свой предмет изучения как более или менее устоявшийся и рекомендовали своим студентам сторониться физики, поскольку ничего увлекательного в ней не осталось.

Декан физфака в Гарварде, к примеру, был знаменит тем, что распугивал потенциальных студентов предупреждениями, что, дескать, все важное в физике уже открыли. За океаном глава физического факультета Университета Мюнхена в 1875 году предостерегал абитуриентов: в области родной ему дисциплины ловить нечего, поскольку «физика – русло познания, которое того и гляди переполнится»[322]. По своей предсказательной силе этот совет был под стать объявлению проектировщика «Титаника», что корабль «создан настолько совершенно, насколько это вообще под силу человеческому уму».

Один из тех, кто получил такой вот дурацкий совет на физфаке в Мюнхене – Макс Планк (1858–1947)[323]. Тощий, почти костлявый молодой человек, даже в свои юные годы в очках и с большими залысинами, Планк излучал не соответствующую своему возрасту серьезность. Родился он в немецком Киле, был потомком долгой череды пасторов, книжников и законников и идеально совпадал с шаблоном физика XIX века: трудолюбивый, прилежный и, по его же словам, «не склонный к сомнительным приключениям»[324]. Таких слов не очень-то ждешь от человека, чья работа в один прекрасный день опровергнет Ньютона, однако Планк не собирался затевать революцию. Какое там – он много лет не поддерживал движения, порожденного его же открытием.

Пусть и не склонный к приключениям, Планк все-таки начал карьеру с рискованного шага – пренебрег советом главы факультета и записался в физики. На изучение этой дисциплины его вдохновил школьный учитель, заражавший страстью «постигать гармонию, что властвует меж строгостью математики и разнообразием естественных законов»[325], а Планк верил в себя достаточно, чтобы своей страсти следовать. Много лет спустя он сказал одному своему студенту: «Мой девиз таков: обдумывай каждый шаг тщательно и, если уверен, что готов за него отвечать, – ничто не должно тебя останавливать»[326]. В этом утверждении нет лихости рекламной кампании «Найки» с их девизом «Делай и всё», нет и удалых заявлений, которые мы привыкли слышать от звезд спорта, но Планк, по-своему негромко и благопристойно, предъявил ту же внутреннюю силу.

Определившись в физики, Планк взялся выбирать тему своей докторской диссертации. И в этом он тоже предпринял смелый и важный шаг. Он выбрал термодинамику – физику тепла. В те поры это была довольно туманная область науки, но именно она вдохновила Планка еще в школе, и он вновь решился не отступать от своих интересов и не браться за просто модные темы.

Лишь горстка ученых того времени приняла представление об атоме и начала понимать механизм, лежащий в основе термодинамики, как статистический результат движения отдельных атомов. К примеру, если в замкнутом пространстве комнаты висит облачко дыма, термодинамика подсказывает нам, что погодя оно займет больший, а не меньший объем.

Этим процессом определяется нечто, называемое физиками «стрелой времени»: будущее есть направление во времени, в котором дым занимает все больший объем, прошлое – направление, в котором дым сгущается. Такое положение дел удивительно: законы движения, примененные к каждому отдельному атому дыма (и воздуха) никак не указывают, в каком направлении во времени расположено будущее, а в каком – прошлое. Но явление это можно объяснить[327], применив статистический анализ движения совокупности атомов: «стрела времени» проступает лишь при наблюдении кумулятивного действия многих атомов.

Планку такие доводы не нравились. Он считал атом фантазией, а потому целью своей диссертации поставил получение конкретных проверяемых результатов, то есть следствий принципов термодинамики, не применяя понятие атома, по сути – вообще безо всяких допущений о внутренней структуре вещества. «Вопреки большому успеху теории атома, – писал он, – от нее рано или поздно придется отказаться в пользу допущения непрерывности материи»[328].

Кем-кем, а ясновидящим Планк не был. Не от теории атома рано или поздно пришлось отказаться, а от сопротивления ей. Более того, под конец его работу можно считать свидетельством в пользу, а не против существования атома.

Поскольку мою фамилию произносить непросто, столики в ресторанах я частенько бронирую на имя Макса Планка. Опознают его крайне редко, но однажды меня все-таки спросили, не родственник ли я «мужику, который изобрел квантовую теорию». Я ответил: «Я и есть он». Метрдотель, едва за двадцать, не поверил. Сказал, что я слишком молод. «Квантовую теорию изобрели где-то в 1960-х, – возразил он, – еще во время Второй мировой войны, в рамках Манхэттенского проекта».

Беседа наша не продолжилась, но я бы поболтал с ним не про его смутные представления о мировой истории, а о путанице в отношении того, что в физике означает «изобрести теорию». Слово «изобрести» означает создать нечто доселе не существовавшее. Открыть же, напротив, означает осознать нечто прежде не известное. Можно воспринимать теории и так, и эдак – как математические конструкции, которые ученые изобретают для описания мира, или же как выражение законов природы, существующих независимо от нас и открываемых учеными.

В некотором смысле это метафизический вопрос: до какой степени должны мы принимать картины, рисуемые нашими теориями, как буквальную действительность (которую мы открываем), или же считать их просто моделями (которые мы изобретаем) – моделями мира, который можно в той же мере смоделировать и иначе, если, скажем, за это берутся люди (или пришельцы), думающие не так, как мы? Но, если отставить философию, у различия между изобретением и открытием есть еще одна грань, процессная: открытия мы совершаем в результате исследования, часто – случайно, а изобретения – плод спланированного проектирования, и случай играет в изобретении меньшую роль, нежели пробы и ошибки.

Эйнштейн, разумеется, знал, чем собрался заниматься, выдвинув теорию относительности, – и сделал это, а потому теорию относительности можно считать изобретением. Но квантовая теория – другая история. На пути, ведшем к разработке квантовой теории, куда чаще случалось такое, в отношении чего правильнее было бы говорить «открыл» или даже «наткнулся», нежели «изобрел», и (многие) первооткрыватели, включая и самого Планка, зачастую натыкались на полную противоположность того, на что надеялись и рассчитывали: вообразим, что Эдисон взялся изобретать искусственный свет, а изобрел бы искусственную темноту. Более того, им – в том числе и Планку – было уготовано не целиком понимать значение собственных трудов и протестовать против толкований, предложенных другими.

В своей диссертации 1879 года по термодинамике Планк не преуспел ни в подтверждении, ни в опровержении существования атома. Хуже того – диссертация оказалась для него бесплодной и профессионально. Его преподаватели в Мюнхене ее не поняли, Густав Кирхгоф [Кирххоф], берлинский эксперт в этой области физики, счел ее заблуждением, а двое других отцов-основателей дисциплины, Герман фон Гельмгольц [Херманн фон Хельмхольц] и Рудольф Клаузиус, отказались ее читать. Планк, не получив ответы на свои два письма, поехал в Бонн лично и заявился к Клаузиусу домой, но профессор не пожелал его принять. К сожалению, термодинамикой, кроме этих двух физиков, по словам одного коллеги Планка, «никто совершенно не интересовался»[329].

Недостаток интереса Планка не беспокоил, но все же привел к нескольким унылым годам, которые он провел в доме у родителей и проработал в университете внештатным лектором, как в свое время Менделеев.

Когда бы я ни заговаривал об этом, на меня всегда смотрят с изумлением. Люди почему-то считают, что на подобную любовь к своему искусству способны лишь художники и лишь они могут пойти на любые жертвы, жить на убогих чердаках или того хуже – с родителями, лишь бы только продолжать работать; в физиках такой страсти не усматривают. В аспирантуре, впрочем, я знавал двоих учащихся, которые столкнулись с таким же поражением, что и Планк. Один, увы, попытался наложить на себя руки. Второй убедил физфак Гарварда выделить ему для работы стол в людной приемной, без всякой оплаты. (Через год они его наняли.) Третий студент, с которым я не был знаком, вылетел из вуза несколькими годами ранее и с тех пор рассылал дорогие его сердцу (и глубоко ошибочные) собственные теории разным сотрудникам факультета, на него не обращали внимания, и тогда он решил явиться лично и уболтать их – прихватив с собой нож. Его поймала охрана, и больше он не показывался. В мифологии физики нет сказов об одиноких недооцененных физиках, отрезавших себе ухо, но за мои три года в аспирантуре Беркли все же произошли эти три истории, и каждая напитана страстью к физике.

Планк, подобно моему безработному другу-аспиранту, оказавшемуся в итоге в Гарварде, за свой «волонтерский» период трудов ухитрился проделать вполне достойное исследование и наконец нашел оплачиваемую работу. На это ушло пять лет. И вот, исключительно благодаря упорству, удаче и, как говорят, вмешательству отца он смог получить профессорскую ставку в Университете Киля. Через четыре года после этого его труд произведет достаточно сильное впечатление, и его пригласят в Университет Берлина, где в 1892 году он получит звание полного профессора, а это сделает его членом небольшого круга элиты термодинамики. Но то было лишь начало.

* * *

В Берлине Планк посвятил весь свой исследовательский задор постижению термодинамики в контексте, который не обязывал «прибегать» к понятию атома, – то есть, вещества считались «бесконечно делимыми», а не состоящими из дискретных частей. Вопрос, можно ли добиться такого понимания, был, по его мнению, главным вопросом физики, наставника у Планка в академическом мире не имелось, и отговорить его – во всяком случае, впрямую – было некому. Что хорошо, потому что ход мысли Планка был настолько далек от основного русла физики, что летом 1900 года, всего за несколько месяцев до того, как Планк объявит о своем сотрясающем мироздание открытии, официальный историк на международном съезде физиков в Париже выразил мнение, что, помимо Планка, есть не более трех человек на всем белом свете, кто считает, что этим вопросом вообще стоит заниматься. За двадцать один год с защиты диссертации Планком мало что, судя по всему, изменилось.

В науке, как и во всех других областях знания, навалом заурядных людей, задающих заурядные вопросы, и многие неплохо устраиваются в жизни. Но наиболее преуспевающие исследователи обычно – из тех, кто задает странные вопросы, такие, которые никто не обдумывал или не счел интересными. На беду этим людям, их считали и будут считать чудаками, эксцентриками или даже психами – пока не придет время считать их гениями.

Макс Планк, ок. 1930 года

Разумеется, ученый, спрашивающий: «Покоится ли Вселенная на спине исполинского лося?» – тоже оригинальный мыслитель, как тот, видимо, кто пришел на факультет с ножом. И потому, глядя на сообщество вольнодумцев, стоит быть разборчивым, и в этом-то состоит трудность: людей, чьи соображения диковинны и только, поди отличи от тех, чьи мысли не только диковинны, но и истинны. Или же диковинны, но приведут, пусть и нескоро, пусть через множество ошибочных шагов, к чему-то истинному. Планк был оригинальным мыслителем и задавал вопросы, которые не казались интересными даже его коллегам-физикам. Но именно они, как выяснилось, были теми вопросами, на которые не могла ответить классическая физика.

Химики XVIII века обнаружили, что изучение газов – своего рода Розеттский камень, ключ к пониманию важных научных принципов. Планк искал свой Розеттский камень в излучении абсолютно черного тела – термодинамическом явлении, которое обнаружил и поименовал Густав Кирхгоф в 1860 году. Ныне излучение абсолютно черного тела – понятие, физикам знакомое: это разновидность электромагнитного излучения, испускаемого телом, которое, буквально, черное и находится при определенной температуре.

Понятие «электромагнитное излучение» кажется сложным – или даже опасным, вроде атаки дронов на лагеря Аль-Каиды. Однако оно описывает целое семейство волн – к примеру, радиоизлучение, а также видимый и ультрафиолетовый свет, рентгеновские лучи и гамма-радиацию, и у них всех, если их приручить, есть множество практических применений; некоторые несут смерть, но все без исключения – часть мира, который мы привыкли воспринимать как данность.

Во дни Кирхгофа понятие об электромагнитном излучении все еще оставалось новым и загадочным. Теория, описывающая это излучение в контексте Ньютоновых законов, родилась у шотландского физика Джеймса Клерка Максвелла [Джеймза Кларка Максуэлла]. Максвелл и до сих пор герой физики, в студгородках футболки дипломников нередко украшает его лик и выведенные им уравнения. Причина подобного обожания такова: в 1860-х годах он добился величайшего объединения в истории физики – объяснил электрические и магнитные взаимодействия как проявления одного и того же явления, электромагнитного поля, и показал, что свет и другие разновидности излучения суть электромагнитные волны. Нащупать связи между разными явлениями, как это удалось Максвеллу, для физика – пожалуй, самое восхитительное деяние в человеческой жизни.

Надежда и греза Ньютона – что рано или поздно возникнет такой вот Максвелл, ибо Ньютон знал, что его теория неполна. Он сформулировал законы движения, объясняющие, как тела откликаются на приложенную к ним силу, но, чтобы применять эти законы, нужно было дополнить их отдельными законами сил – законами, описывающими любую силу, воздействующую на рассматриваемое тело. Ньютон вывел законы одной разновидности силы – гравитации, но знал, что должны существовать и другие.

За века после Ньютона еще две силы природы постепенно явили себя физике: электричество и магнетизм. Создав количественную теорию этих сил, Максвелл в некотором смысле довершил Ньютонову (то есть «классическую») программу: вдобавок к классическим законам движения ученые разжились теориями всех сил, явленных нам в повседневном опыте. (За ХХ век мы откроем еще и так называемые сильные и слабые взаимодействия, чьи эффекты нам в быту не видны – они имеют место в крохотных пространствах внутри атомного ядра.)

Прежде, применяя закон всемирного тяготения вместе с законами движения Ньютона, ученые могли описывать лишь гравитационные явления – орбиты планет и траектории движения снарядов. Теперь же, применяя теорию Максвелла об электрических и магнитных полях в сочетании с Ньютоновыми законами движения, физики смогли анализировать широчайший спектр явлений, в том числе излучение и его воздействие на материю. По сути, физики сочли, что, располагая и Максвелловой теорией, они смогут в принципе объяснить любое природное явление, наблюдаемое вокруг: отсюда и буйный оптимизм физики в конце XIX века.

Ньютон писал, что есть «определенные силы, коими частицы тел, по каким-либо причинам доселе неведомые, либо взаимно направлены друг на друга и образуют устойчивые фигуры, либо отталкиваются взаимно и удаляются друг от друга»[330]. Это, по его мнению, есть причина «локальных движений, кои из-за малости движущихся частиц не могут быть уловлены… [но] если кому-то удастся открыть их все, я бы почти готов был сказать, что этот человек увидит всю природу тел как на ладони»[331]. Открытия физиков в электромагнетизме воплотили мечту ученых понимать силы, действующие между мельчайшими частицами предметов – атомами, – но грезе Ньютона о том, что его теория сможет объяснить свойства материальных тел, не суждено было воплотиться. Почему? Потому что, хоть физики и открыли законы действия электрических и магнитных сил, применение этих законов к атомам показывало, что Ньютоновы законы движения недействительны.

Хотя никто в те времена не осознавал этого, недостатки Ньютоновой физики проступали особенно ярко именно в явлении, которое взялся изучать Планк, а именно – в излучении абсолютно черного тела. Физики, применяя Ньютоновы законы к расчету количества разночастотного излучения черного материала, получали бессмысленный результат: черное тело может испускать высокочастотное излучение бесконечной мощности.

Будь эти расчеты верны, из модели излучения абсолютно черного тела следовало бы, что, сидя у растопленного камина или открывая дверцу разогретой духовки, вы бы не только нежились в тепле низкочастотного инфракрасного излучения или же приятном чуть более высокочастотном красноватом видимом свете, но и подвергались бомбардировке опасными высокочастотными ультрафиолетовыми, рентгеновскими и гамма-лучами. А в те поры только-только изобретенная электрическая лампочка была бы не полезным инструментом искусственного освещения, а, из-за излучения, возникающего от высоких температур накаливания, оружием массового уничтожения.

Когда Планк начал работать в этой области физики, все знали, что расчеты излучения абсолютно черного тела неверны, но никто не понимал, почему. Пока большинство интересовавшихся этой задачей физиков чесали в затылке, немногие сосредоточились на сочинении частных математических формул для описания экспериментальных данных. Из этих формул удавалось вывести интенсивность излучения абсолютно черного тела для отдельных частот и при определенной температуре, но все равно выходило описательно, и получить можно было лишь заданные необходимые результаты, не выведенные из теоретического понимания. Да и не для всех частот результаты получались верными.

В 1897 году Планк принялся работать над заковыристой задачей – точным описанием излучения абсолютно черного тела. Как и другие, он не ожидал, что эта задача подразумевает неправоту Ньютоновой физики, – он, скорее, предполагал, что физическое описание материала абсолютно черного тела должно содержать глубинную ошибку. Прошло несколько лет, но Планк ничего не добился.

Наконец он решил работать в обратном направлении и, подобно физикам-прикладникам, попросту нащупать подходящее уравнение. Он сосредоточился на двух частных формулах – одна была точным описанием низкочастотного, а вторая – высокочастотного излучения абсолютно черного тела. После многих проб и ошибок он смог «сшить» их воедино в некую собственную формулу для частного случая – изящное математическое выражение, которое он состряпал попросту чтобы объединить отвечающие действительности свойства двух исходных.

Может показаться, что, если многие годы возиться с задачей, в конце концов заслужишь право сделать важное открытие – микроволновку там или на худой конец новый метод изготовления воздушной кукурузы. Планк же остался лишь с математическим выражением, которое, по неведомым причинам, вроде бы работало прилично, хотя Планку не хватало данных, чтобы хорошенько проверить предсказательные способности полученного уравнения.

Планк обнародовал свое уравнение 19 октября 1900 года на заседании Берлинского физического общества. Не успело заседание окончиться, как физик-экспериментатор по имени Генрих [Хайнрих] Рубенс бросился домой и принялся запихивать в уравнение Планка всякие данные – проверить действенность полученной формулы на обильном экспериментальном материале. То, что он обнаружил, потрясло его: уравнение Планка оказалось куда точнее любых его мыслимых посягательств на истину.

Рубенс так воодушевился, что провозился почти всю ночь, дотошно проверяя математику Планкова уравнения применительно к разным частотам и сравнивая теоретические результаты со своими экспериментальными записями. На следующее утро он помчался в гости к Планку – сообщить поразительную весть: результаты согласовывались до ужаса точно – для всех частот. Уравнение Планка выполнялось слишком точно и потому не могло быть частным случаем. Это наверняка что-то значит. Незадача вот в чем: ни Планк, ни кто другой не понимали, что.

Уравнение казалось волшебством – судя по всему, в нем, «выведенном» методом тыка, сокрыты глубокие и таинственные принципы.

* * *

Планк взялся трудиться над теорией излучения абсолютно черного тела с целью объяснить его, не прибегая к понятию атома. В некотором смысле ему это удалось. Однако уравнение у него получилось практически с кондачка, и он все же хотел ответить на вопрос, почему оно оказалось действенным. Успех его явно воодушевил, а вот неведение – обескуражило.

Планк со всегдашним своим терпением обратился – быть может, попросту от отчаяния, – к великому поборнику атома австрийскому физику Людвигу Больцману (1844–1906). Тот не одно десятилетие добивался строго противоположного от целей Планка – что атомы следует воспринимать всерьез – и достиг значительных успехов, развив методы, ныне именуемые статистической физикой (хотя убедить людей в важности своей работы ему удалось плохо).

Готовность Планка, пусть и неохотная, обратиться к исследованиям Больцмана – акт, достойный отдельного почтения: проповедник физики без атома ищет интеллектуального прибежища в работах поборника теории, которой он всегда противился. Такая открытость к взглядам, противоречащим собственным убеждениям, есть метод, каким наука и должна делаться, и именно поэтому Эйнштейн позднее относился к Планку с большим почтением, – но обычно наука так не делается. Разумеется, так не делается и много чего в человеческих начинаниях в целом. К примеру, во времена развития интернета, смартфонов и других новых способов общения, подобно физикам, не желавшим принимать теории атома или кванта, почтенные компании вроде «Блокбастер Видео», звукозаписывающие студии, ключевые книготорговые сети, заслуженные магазины медиапродуктов сопротивлялись и не желали принимать новый образ жизни и ведения дел. И потому их обскакали люди и компании помоложе, с большей умственной гибкостью – «Нетфликс», «Ю-Тьюб» и «Амазон». Сам Планк сказал о науке то, что, по сути, применимо к любому революционно новому взгляду: «Новая научная истина не торжествует убеждением оппонентов и вынуждением их узреть свет, а, скорее, побеждает она оттого, что оппоненты постепенно вымирают, а новое поколение растет, уже зная о новой истине»[332].

Изучая работы Больцмана, Планк заметил: в своем статистическом описании австриец счел необходимым применить математическую уловку – он обращался с энергией так, будто она поступает дискретными дозами, как, скажем, яйца, но не мука, которую можно делить на бесконечно малые порции. То есть яиц может быть лишь целое число – одно, или два, или двести, а муки можно взять 2,7182818 унций – или сколько захочешь. По крайней мере, так думает повар, хотя муку на самом деле нельзя разделить на бесконечно малые порции, поскольку она состоит из дискретных частей – мелких отдельных крупинок, и их видно под микроскопом.

Больцманова уловка – всего лишь метод расчета; под конец выкладок он всегда устремлял размер дозы к нулю, то есть энергия все же поступает в любом количестве, а не дискретными порциями. К своему великому изумлению Планк обнаружил, что, применяя методы Больцмана к задаче абсолютно черного тела, он мог вывести свое уравнение, но лишь пропустив последний шаг и позволив подачу энергию лишь дозированно, как яйца, множеством определенных крошечных порций. Шеф-повар Планк назвал эту крошечную порцию квантом – от латинского «сколько».

Таково, если вкратце, происхождение представления о кванте. Квантовая теория возникла не из неутомимых попыток ученых, доводивших некий глубинный принцип до логической завершенности, и не из желания открыть новую философию физики, а от человека, который, подобно шеф-повару, впервые заглянул в микроскоп и к своему изумлению обнаружил, что мука все-таки подобна яйцам – она состоит из отдельных частиц, и добавлять ее можно лишь мерами из множества этих крохотных порций.

Планк обнаружил, что размер порции, или квант, у разных частот света разный, и в видимом диапазоне это соответствует разным оттенкам цвета. В частности, Планк обнаружил, что квант световой энергии равен частоте, умноженной на коэффициент пропорциональности, который Планк назвал h, – сегодня мы именуем его постоянной Планка. Соверши Планк последний шаг вслед за Больцманом и, по сути, приравняй h к нулю, энергия получилась бы бесконечно делимой. Но не сделав этого и зафиксировав h после подстановки в уравнение экспериментальных данных, Планк установил – по крайней мере, применительно к излучению абсолютно черного тела, – что энергия поступает крошечными, неделимыми порциями и не может принимать какие попало значения.

Что же означала его теория? Планк понятия не имел. В некотором смысле ему удалось лишь создать таинственную теорию для объяснения таинственной догадки. И все же на декабрьском собрании Берлинского физического общества Планк объявил о своем «открытии». Ныне мы считаем это объявление рождением квантовой теории, и, конечно, эта теория заработает Планку Нобелевскую премию 1918 года и в конце концов перевернет физику вверх дном. Но тогда об этом никто, включая Планка, не догадывался.

Людвиг Больцман, ок. 1900 года

Большинству физиков казалось, что Планковское долгое исследование излучения абсолютно черного тела сделало его теорию еще более смутной и таинственной, да и вообще – что от нее толку? Сам Планк, однако, из своего опыта извлек кое-что важное. Он наконец «понял» излучение абсолютно черного тела, применив картинку, в которой черный материал оказывался состоящим из крошечных осцилляторов, вроде пружинок, которые он впоследствии стал считать атомами или молекулами – то есть наконец пришел к выводу, что атомы существуют. И все-таки ни сам он, ни кто бы то ни было еще из его современников не осознавал, что описанные Планком кванты могут быть фундаментальной характеристикой природы.

Кое-кто из современников Планка подумывал, что когда-нибудь найдется путь к уравнению Планка для абсолютно черного тела, который не потребует понятия кванта. Другие полагали, что квантовый мир однажды будет объяснен не как фундаментальный принцип природы, а как результат некой пока неведомой особенности материалов, совершенно согласуемой с известной тогда физикой – к примеру, будничное механическое свойство, вытекающее из внутреннего устройства атомов или способа их взаимодействия. А некоторые физики попросту отмели работу Планка как бессмыслицу – невзирая на ее соответствие экспериментальным данным.

Критикуя Планка, один знаменитый физик – сэр Джеймс Джинс [Джеймз Джинз], трудившийся над этой же задачей, но, в отличие от Планка, не смогший вывести уравнение, писал: «Разумеется, я осведомлен, что закон Планка хорошо согласуется с экспериментом… тогда как мое уравнение, полученное [из варианта Планка] присвоением h значения 0, никак не соответствует экспериментальным данным. Это не отменяет моей убежденности, что h = 0 – единственное значение, которое эта переменная может иметь»[333]. Ага, экая докука эти экспериментальные данные – ну их совсем. Или же, как писал Роберт Фрост в 1914-м: «Зачем, ей-ей, от веры отходить / Лишь потому, что правды в ней уж нет?»[334]

Вот итог: за вычетом раздражения Джеймса Джинса, работа Планка мало кого тронула. Считали физики его работу бессмысленной или же думали, что у нее есть обыденное объяснение, – они попросту не воодушевились, подобно фанатам на рок-фестивале, где закон о запрете наркотиков доведен до исполнения. И поставки тех наркотиков не предвиделось еще какое-то время. За следующие пять лет никто не произведет ни единого исследования, посвященного развитию мыслей Планка, – ни он сам, ни кто угодно еще. Вплоть до 1905 года.

* * *

Как я уже говорил, когда Планк выдвинул квантовую гипотезу, никто не понял, что это фундаментальный закон природы. Но вскоре на поле вышел еще один игрок – с совершенно иным настроем. Во времена, когда Планк сделал свое объявление, он, еще никому не известный выпускник колледжа, сочтет работу, посвященную кванту, глубокой и даже тревожной. «Словно у нас из-под ног выдернули почву, и нигде вокруг никакой твердой опоры»[335], – писал он позднее.

Человек, принявший работу Планка о кванте и показавший миру ее ценность известен не за это, а, наоборот, за то, что принял впоследствии противоположную позицию и, в традиции Джинса, не согласился с неким представлением невзирая на множество результатов наблюдения, кои вроде бы доказывали, что представление это – верно. Речь об Альберте Эйнштейне (1879–1955).

Эйнштейну было двадцать пять, он еще не защитил докторскую диссертацию, но за квантовую гипотезу Планка схватился. К пятидесяти годам, однако, он уже возражал самому себе. Причины сменить точку зрения о квантовой теории у Эйнштейна были скорее философские или метафизические, а не научные. Соображения, высказанные им в двадцать пять, касались «всего-то» нового понимания света как энергии, состоящей из частиц-квантов. Квантовые представления, возникшие у него и затем им же опровергнутые, напротив, – фундаментально новый метод восприятия действительности.

По мере развития квантовой теории стало ясно: принимая ее, необходимо принять и новый взгляд на смысл порождения одним событием другого. Новое квантовое мировоззрение – куда больший отрыв от нашего интуитивного Ньютонова взгляда на мир, нежели механический Ньютонов взгляд – от целеполагательного перспективного взгляда Аристотеля, и Эйнштейн, стремясь пересмотреть физику, сойдет в могилу, не приняв радикального пересмотра метафизики, обусловленного его же трудами.

Ко времени моего знакомства с квантовой теорией, всего через пару десятков лет после смерти Эйнштейна, я, разумеется, уже был обучен современным формулировкам – и всем радикальным взглядам, которые не нравились Эйнштейну. В колледже нам их преподносили как скучные, хоть и странные аспекты хорошо разработанной и проверенной теории. Иногда обсуждаемая «квантовая странность» – например, возможность чего-нибудь быть в двух местах одновременно – в мое время уже считалась давно установленным фактом. Бывало, из него произрастали увлекательные питейные дискуссии, однако не то чтоб мы, студенты, по этому поводу ночей не спали. И все же Эйнштейн был одним из моих героев, и потому меня донимало, почему ему было так трудно принять воззрения, которые у меня в голове уложились без всякого сопротивления. Понятно, что я – не Эйнштейн, но все-таки чего же я не учитывал?

И вот возился я с этим вопросом, а отец меж тем рассказал мне историю. Дело было в предвоенной Польше, и он с друзьями как-то раз наткнулся на оленя, лежавшего на дороге – его сбила машина или грузовик. Еды в те поры не хватало, и они забрали оленя домой и съели его. Отец сказал, что ничего плохого в поедании сбитого на дороге животного они не усмотрели, а для американцев вроде меня это отвратительно, потому что нас воспитали так к этому относиться. Я осознал: для того, чтобы обнаружить вопросы, к которым у людей трудное отношение, нет нужды обращаться к глубинным загадкам мироздания или сильным нравственным убеждениям. Такие вопросы – повсюду, и большинство их просто связано с тем, что люди склонны продолжать верить в то, во что они верили всегда.

Метафизические следствия квантовой теории были Эйнштейновым вариантом сбитого животного. Эйнштейн вырос в традиционных представлениях о причинах и результатах, и ему, конечно, невыносим был взгляд, у которого столь глубоко иные следствия. Но, родись он на восемьдесят лет позже и учись со мной в одном классе, он бы вырос на странности квантовой теории и, вероятно, смотрел на нее столь же невозмутимо, как я и все остальные учащиеся. К тому времени эта странность стала в интеллектуальной среде общепринятой, и, хотя осознать новизну квантового мира можно, в отсутствие эксперимента, опровергающего этот мир, никто лишний раз над этой странностью и не задумается.

* * *

Хотя Эйнштейн позднее станет отстаивать ключевые аспекты Ньютонова мировоззрения, традиционным мыслителем он не был никогда – и никогда не отвешивал незаслуженных поклонов светилам. Более того, это желание мыслить иначе и сомневаться в авторитетах было в нем столь выражено, что он еще подростком влипал в неприятности, когда учился в мюнхенской гимназии – это такой немецкий эквивалент средней школы. В его пятнадцать лет один учитель поставил ему на вид, что юноша Эйнштейн ввек ничего не добьется, а затем его либо насильно, либо «вежливо поощряя», выгоняли из школы, поскольку он выказывал учителям неуважение и считался скверным влиянием для других учеников. Позднее он назвал гимназию «машиной образования», имея в виду, что она не полезную работу производит, а портит воздух удушающими мысль загрязнениями.

Табель успеваемости Эйнштейна из швейцарской школы. Оценки выставлялись по шестибалльной шкале, шесть – высший балл

К счастью для физики, желание Эйнштейна понимать Вселенную превозмогло его неприязнь к формальному образованию, и потому, вылетев из средней школы, он подал документы в Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе. Вступительный экзамен провалил, но после краткого исправительного срока в швейцарской средней школе все же поступил в Институт в 1896 году. Понравилось ему там не больше, чем в гимназии, на многие лекции он не ходил, но все же исхитрился вуз окончить – зубрежкой перед экзаменами, по записям, взятым у собрата-студента, с которым Эйнштейн успел подружиться. Марсель Гроссман, как позднее писал Эйнштейн, был «безукоризненным студентом, а я – безалаберным мечтателем. Он ладил с учителями и все понимал, я же был парией, неудовлетворенным и недолюбленным»[336]. Знакомство с Гроссманом оказалось не просто удачей в учебных делах Эйнштейна – Гроссман позднее станет математиком и обучит Эйнштейна причудливой геометрии, необходимой теории относительности для ее завершенности.

Степень, полученная Эйнштейном в институте, его путь к успеху не упростила. Более того, один из его преподавателей озлобленно написал ему скверную рекомендацию. Во всяком случае отчасти поэтому Эйнштейн, доучившись в Цюрихе, не смог найти обычную работу – а хотел он университетскую ставку физика или математика, и занялся частным преподаванием с двумя мальчишками-гимназистами.

Вскоре после начала работы в этой должности Эйнштейн предложил своему нанимателю забрать мальчиков из школы совсем – чтобы избежать ее разрушительного влияния. Образовательную систему он осуждал за чрезмерную сосредоточенность на подготовке учащихся к экзаменам и удушение всякой подлинной любознательности и творчества. Поди ж ты: примерно век спустя идефиксом официальной американской образовательной системы стал план обучения, ориентированный на способность учеников запоминать факты и сдавать экзамены – программа президента Джорджа У. Буша «Ни одного ребенка в отстающих». Всем понятно, что Буш – не Эйнштейн, но, очевидно, по части заставлять людей принять ту или иную точку зрения Эйнштейн не был Бушем: его наниматель, выслушав заявление о роковом влиянии гимназии, Эйнштейна уволил.

Отец Эйнштейна писал о тяготах отпрыска: «Мой сын совершенно не рад положению дел с работой. День ото дня он все более ощущает, что карьера идет прахом… и прибывает в нем осознание, что он нам, людям с малыми средствами, обуза»[337]. Письмо это было отправлено лейпцигскому физику Вильгельму Фридриху Оствальду, которому Альберт предоставил копию своей первой статьи, приложив ее к прошению о работе. Ни Альберт, ни его отец ответа не получили. Через десять лет Оствальд первым выдвинет Эйнштейна на Нобелевскую премию. Но в 1901 году его интеллект ни на кого не произвел впечатления достаточного, чтобы пригласить его на работу, хоть как-то отвечающую его способностям.

Профессиональная жизнь Эйнштейна наконец устоялась в 1902 году, когда отец Марселя Гроссмана представил его директору Швейцарского патентного бюро в Берне, и тот пригласил Эйнштейна сдать письменный экзамен. Всё в целом удалось, и директор предложил ему работу. Она состояла в чтении высокотехнической патентной документации и переводе ее на язык достаточно простой, чтобы начальство поглупее могло в ней разобраться. Тем же летом Эйнштейн приступил к своим обязанностям – на испытательном сроке.

Работа у Эйнштейна, похоже, спорилась, хотя, в 1904 году обратившись за повышением с должности эксперта третьего класса на должность эксперта второго класса, получил отказ. Тем временем его работа в физике, хоть и приносила Эйнштейну удовлетворение, оставалась непризнанной. Его первые две статьи[338], написанные в 1901 и 1902 годах, посвящались гипотезе универсальной силы, действующей между молекулами, и оказались, по его личному позднейшему мнению, бездарными. Далее последовали еще три статьи спорного качества, и они тоже не оказали на физику почти никакого влияния. Потом прошел еще один год, у Эйнштейна родился первый сын, но не родилось ни одной статьи по физике.

Хронический недостаток денег и кисшая карьера физика наверняка обескураживали, но Эйнштейну его работа нравилась – она виделась ему умственно стимулирующей, а к тому же, по его словам, «оставляла ему восемь часов безделья», которые он мог посвящать своей страсти и думать о физике. Он расширял свои часы исследований, проводимых на досуге, урывками возвращаясь к ним и на работе – и поспешно пряча бумаги с расчетами в стол, когда приближался кто-нибудь из коллег. Все эти усилия не пропали втуне – еще как не пропали: в 1905 году он опубликовал три отдельные революционные статьи, сделавшие его из эксперта третьего класса физиком первого.

Каждая из этих трех статей была достойна Нобелевской премии, хотя лишь одна в итоге принесла ему эту награду. В общем, можно понять, почему Нобелевский комитет не торопится выдавать много наград одному и тому же претенденту, но с годами эта организация, увы, прославится многими куда менее понятными промашками. Только среди физиков комитет проморгал наградить Арнольда Зоммерфельда, Лизу Мейтнер [Лизе Майтнер], Фримена Дайсона, Георгия Гамова, Роберта Дикке [Дика] и Джима Пиблcа [Пиблза][339].

Не дать премию Мейтнер – в особенности вопиющее упущение: тысячи лет женщинам почти нацело отказывали в высшем образовании и в возможностях трудиться на ниве понимания мира. Ситуация начала меняться лишь лет сто назад, и этому общественному сдвигу до завершения еще очень долго. Мейтнер, первопроходец науки, стала лишь второй дамой, получившей докторскую степень по физике в Университете Вены. Закончив учебу, она уговорила Макса Планка допустить ее к занятиям у него, хотя прежде он не позволял женщинам даже присутствовать у себя на лекциях. Она начала сотрудничать с юным берлинским химиком по имени Отто Ган [Хан]. Вместе они произвели множество научных прорывов, и важнейший из них – открытие ядерного распада. Увы: за эту работу Нобелевскую премию по химии в 1944 году Ган-то получил, а Мейтнер – нет[340].

* * *

В теоретической физике, среди прочего, пьянит вероятность, что какая-нибудь твоя мысль окажет мощное воздействие на то, как все мы думаем или даже как живем. Да, предмет требует многих лет на изучение и понимание, а также на постижение его методов и вопросов. Да, многие задачи, за которые берешься, как выясняется, нерешаемы. И да, большинство возникающих соображений оказываются чепухой, а в большинстве случаев приходится месяцами корпеть даже над малюсеньким шажком в гораздо более масштабном труде. Разумеется, если вы собрались быть физиком-теоретиком, вам пригодится упрямство и настойчивость – и способность упиваться даже маленькими открытиями, математическими мелочами, которые оказываются как по волшебству действенны и раскрывают вам тайны природы, о которых, пока ваша работа не будет опубликована, знаете лишь вы один. Но всегда есть и другая вероятность: вы можете удумать или же наткнуться на мысль столь мощную, что она окажется не маленькой тайной природы, а тем, что изменит взгляд на действительность не только у ваших коллег, но и, возможно, у всего человечества. Именно такого рода мысли возникли у Эйнштейна трижды – за один год работы в патентном бюро.

Из трех предложенных им потрясших мир теорий Эйнштейн более всего известен теорией относительности. Его работа в этой области перевернула наши представления о пространстве и времени и показала, что они близко связаны друг с другом, количественные измерения и того, и другого не абсолютны, а зависят от характеристик движения наблюдателя.

Закавыка, с которой взялся разбираться Эйнштейн, – парадокс, происходящий из Максвелловой теории электромагнетизма, предполагавшей, что все наблюдатели, измеряющие скорость света, придут к одному и тому же результату, независимо от их собственной скорости относительно источника света.

Чтобы понять, почему вышеприведенное утверждение противоречит нашему повседневному опыту, произведем простой мысленный эксперимент в духе Галилея. Вообразите торговца закусками на перроне железнодорожной станции и проносящийся мимо поезд. Если пассажир этого поезда бросит вперед мяч (или любой материальный предмет), он покажется торговцу летящим быстрее, чем брошенный торговцем – с той же силой. Это оттого, что, с точки зрения торговца, мяч в поезде движется со скоростью, которую ему придал пассажир поезда, плюс скорость самого поезда. А вот свет, зажженный вспышкой на поезде, согласно теории Максвелла, быстрее перемещаться не будет. И пассажиру, и торговцу на перроне покажется, что свет распространяется с одной и той же скоростью. Физику, желающему все свести к какому-нибудь закону, требуется объяснение этого явления.

Какой закон отличает свет от материи? Физики годами ломали голову над этим вопросом, и популярнее прочих был подход, рассматривавший к тому времени неведомую субстанцию, через которую распространяется свет. Но у Эйнштейна были иные соображения. Объяснение не прячется в некоем неизвестном свойстве распространения света, понял он, а в понимании скорости. Поскольку скорость есть расстояние, деленное на время, рассуждал Эйнштейн, утверждая, что скорость света неизменна, теория Максвелла сообщает нам, что при измерении расстояния и времени нельзя достичь единства мнений. Нет ни универсальных часов, ни универсальной линейки, как доказал Эйнштейн, – любые такие измерения зависят от движения наблюдателя, то есть необходимо, чтобы все наблюдатели измеряли одну и ту же скорость света. Каждый из нас наблюдает и измеряет нечто, соответствующее нашему личному взгляду, не более, а не действительность, насчет которой достигнуто всеобщее согласие. Вот что такое, по сути, Эйнштейнова специальная теория относительности.

Теория относительности потребовала не замены Ньютоновой теории, а, скорее, ее видоизменения: Ньютоновы законы движения необходимо было подправить и с удобством обустроить в новой модели Эйнштейновых времени и пространства, согласно которой результаты измерений зависят от скорости измеряющего. Для предметов и наблюдателей, движущихся сравнительно медленно относительно друг друга, теория Эйнштейна, по сути, эквивалентна Ньютоновой. И лишь когда рассматриваемые скорости приближаются к скорости света, эффекты относительности делаются заметными.

Поскольку необычные эффекты относительности проявляются лишь в чрезвычайных условиях, на нашу повседневную жизнь они влияют гораздо меньше, чем квантовая теория, объясняющая саму стабильность атомов, из которых мы состоим. Но никто в те времена не знал, до чего далеко идущими у квантовой теории окажутся следствия, а между тем теория относительности произвела на сообщество физиков эффект землетрясения: в Ньютоновом мировосприятии, формировавшем науку на протяжении двухсот с лишним лет, наметилась первая трещина.

Теория Ньютона основывалась на том, что объективная действительность у нас одна. Пространство и время образуют неизменную структуру – сцену, на которой разворачиваются события мира. Наблюдатели пусть наблюдают откуда угодно, двигаясь или нет, видеть они будут одну и ту же пьесу, подобно Богу, что глядит на нас извне. Относительность противоречила этой установке. Утверждая, что нет никакой единой пьесы, – то есть, применительно к нашей повседневной жизни, действительность, переживаемая нами, у каждого своя личная и зависит от того, где мы находимся и как движемся, – Эйнштейн взялся рушить Ньютонов мир так же, как Галилей взялся за снос Аристотелева.

Работы Эйнштейна оказали важное влияние на культуру физики: они придали смелости не одному поколению новых мыслителей и упростили им решение дерзать и возражать старым представлениям. К примеру, книга по теории относительности, которую Эйнштейн написал для школьников, вдохновила Вернера Гейзенберга [Хайзенберга], с которым мы скоро познакомимся, податься в физику, а подход

Эйнштейна к относительности наделил Нильса Бора, с которым мы тоже вскоре встретимся, храбростью вообразить, что атом может подчиняться законам, радикально отличным от тех, что правят нашей повседневной жизнью.

Как ни странно, из всех великих физиков, принявших и понявших Эйнштейнову теорию относительности, менее всех впечатлился сам Эйнштейн. По его мнению, он призывал не отринуть Ньютонов взгляд на мир, а лишь слегка его подправить, и поправки эти очень мало сказывались на почти любых экспериментальных наблюдениях того времени, однако, что важно, исправляли недочет в логическом устройстве теории. Более того, математические изменения, необходимые для того, чтобы Ньютонова теория не противоречила теории относительности, внести было довольно просто. И потому, тогда как Эйнштейн позднее сочтет квантовую теорию концом Ньютоновой физики, по словам физика и биографа Абрахама Пайса, он «считал теорию относительности никакой не революцией»[341]. По Эйнштейну, работа по теории относительности – наименее значимая из его трудов 1905 года. Куда фундаментальнее, с его точки зрения, были две другие его статьи – об атоме и о кванте.

Работа Эйнштейна, посвященная кванту, анализировала явление броуновского движения, открытое старым другом Дарвина Робертом Броуном в 1827 году. «Движение», о котором идет речь, – загадочные, случайные блуждания крошечных частиц вроде зернышек пыльцы в воде. Эйнштейн считал это движение результатом высокочастотной бомбардировки плавающей частицы субмикроскопическими молекулами. Хотя отдельные столкновения недостаточны, чтобы спихнуть частицу с места, Эйнштейн доказал, что статистически количество и частота, с которой дергается наблюдаемая частица, могут быть объяснены тем, что очень редко, по чистой случайности, гораздо больше молекул ударяют частицу с какой-нибудь одной стороны и таким образом сообщают ей нужный для движения импульс.

Эта работа мгновенно стала сенсацией – и до того яркой, что даже заклятый враг понятия атома Оствальд после чтения работы Эйнштейна признал, что атомы существуют. Великий поборник представления об атоме Больцман, с другой стороны, по необъяснимым причинам не узнал ни о работе Эйнштейна, ни о перемене настроений, которая возникла в результате. Отчасти от отчаяния из-за отклика на его собственные работы он на следующий же год совершил самоубийство. Это тем более печально, потому что, благодаря статье Эйнштейна по броуновскому движению и той, что он написал в 1906 году, физики наконец согласились с подлинностью предметов, которые не могут ни потрогать, ни увидеть, – именно это без особого успеха проповедовал сам Больцман аж с 1860-х годов.

За три десятилетия ученые, применив новые уравнения, описывающие атом, подошли к возможности объяснять глубинные законы химии и, наконец, растолковать и доказать представления Дальтона и Менделеева. Взялись они и за работу над воплощением мечты Ньютона о постижении свойств материалов на основании анализа сил, что действуют между частицами, составляющими их, то есть атомами. К 1950-м годам ученые продвинутся еще дальше и применят знание атома к более глубокому пониманию биологии. А во второй половине ХХ века теория атома проложит путь технологической, компьютерной и информационной революциям. Начавшись с анализа движения частицы пыльцы, новое знание превратится в инструмент, который преобразит современный мир.

Законы, на которых зиждутся все перечисленные практические начинания, и уравнения, описывающие свойства атома, не могли бы, тем не менее, возникнуть из классической физики Ньютона – и даже из поправленной «релятивистской» формы его не могли бы. Описание атома требовало новых законов природы – квантовых, и именно квант стал предметом второй революционной статьи Эйнштейна в 1905 году.

В той статье под названием «Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света»[342]Эйнштейн взял представления Планка и вывел из них глубокие физические принципы. Эйнштейн осознавал, что, как и теория относительности, квантовая теория – вызов Ньютону. Но тогда квантовая теория еще никак не намекала ни на масштаб этого вызова, ни на ошеломляющие философские последствия, которые возникнут при дальнейшем ее развитии, и потому Эйнштейн не понимал, во что он вдохнул жизнь.

Поскольку «точка зрения», которую Эйнштейн представил в своей работе, предполагала обращение со светом как с квантовой частицей, а не как с волной, то есть не в соответствии с успешнейшей теорией Максвелла, к статье отнеслись не так, как к другим его переворотным работам 1905 года. Еще точнее: физическому сообществу на принятие этой статьи потребовался десяток лет. Чувства самого

Эйнштейна по этому поводу наглядно иллюстрирует письмо, написанное им другу в 1905 году[343], до отправки всех трех статей. О своей работе по относительности Эйнштейн заметил, что часть ее «тебя заинтересует». Меж тем работу по квантовым воззрениям он назвал «очень революционной». И, конечно, именно она оказала наиболее мощное влияние, и, в частности, за нее Эйнштейн получил в 1921 году Нобелевскую премию.

* * *

Эйнштейн неслучайно принялся за квантовую теорию там, где Планк ее бросил. Как и Планк, Эйнштейн начал свою карьеру в тех же застойных водах – в термодинамике, и трудился над вопросами, связанными с ролью атомов. Но в отличие от Планка Эйнштейн был для современной физики человеком посторонним. И в отношении атома у Эйнштейна с Планком были диаметрально противоположные цели: Планк своей диссертацией стремился выпихнуть понятие атома из физики, а Эйнштейн говорил, что задача его первых статей, написанных между 1901 и 1904 годами, – «найти факты, гарантирующие как можно точнее существование атомов определенных конечных размеров»[344], и в 1905 году в своем революционном исследовании обусловленности броуновского движения случайными перемещениями атомов он этой цели наконец достиг.

Но хотя Эйнштейн и помог физикам окончательно принять понятие атома, в своей работе, посвященной квантовой теории Планка, Эйнштейн ввел новую «атомоподобную» теорию света, которую физикам оказалось еще труднее усвоить. Изучив исследования абсолютно черного тела, проделанные Планком, Эйнштейн пришел к своей собственной теории. Не удовлетворившись рассуждениями Планка, он разработал собственные математические приемы понимания этого явления. И хотя пришел он к тому же заключению – что излучение абсолютно черного тела можно объяснить лишь в понятиях кванта, – в его объяснении содержалось важнейшее, пусть и чисто техническое с виду, отличие: Планк допустил, что дискретный характер энергии излучения происходит от особенностей осцилляции атомов и молекул абсолютно черного тела, происходящей при излучении, а Эйнштейн счел дискретную природу неотъемлемым свойством самого излучения.

Эйнштейн рассматривал излучение абсолютно черного тела как доказательство радикально нового закона природы: вся электромагнитная энергия передается конечными «пакетами», а излучение состоит из частиц, подобных атомам света. Именно благодаря этому прозрению Эйнштейн первым осознал, что квантовый принцип – революционен, что он – фундаментальная сторона нашего мира, а не просто удобный частный математический прием, примененный для объяснения излучения абсолютно черного тела. Он назвал частицы излучения световыми квантами, а в 1926 году его световые кванты получат свое современное имя – фотоны.

Брось Эйнштейн это дело на полпути, его теория фотонов стала бы лишь очередной моделью, выдуманной, как Планкова, для объяснения излучения абсолютно черного тела. Но, если представление о фотоне в самом деле фундаментально, оно должно прояснить природу и других явлений, а не только того, ради которого его измыслили. Эйнштейн обнаружил одно такое явление – фотоэлектрический эффект.

Фотоэлектрический эффект – явление, при котором свет, направленный на металл, вызывает электронную эмиссию. Испускаемые электроны можно зарегистрировать в виде электрического тока и применять в разных приборах. Это явление сыграет ключевую роль в развитии телевизионной техники и по-прежнему применяется в приспособлениях типа детекторов дыма и сенсоров, не дающих дверям лифта закрыться, когда вы в него входите. В последнем случае луч света пересекает вход в лифт и падает на фотоэлектрический рецептор на противоположной стороне, при этом генерируется электрический ток; заходя в лифт, вы разрываете собой луч света и, соответственно, ток перестает генерироваться, а производители лифтов устроили все так, что, когда ток прекращает течь, двери не закрываются.

Что свет, направленный на металлы, может генерировать электрический ток, обнаружил в 1887 году немецкий физик Генрих Герц [Хайнрих Херц] – он первым осознанно произвел и засек электромагнитные волны от электрических разрядов, и именно в честь него названа единица частоты, герц. Но Герц не мог объяснить фотоэлектрический эффект, поскольку электроны тогда еще не открыли. Это случилось в лаборатории британского физика Дж. Дж. Томсона в 1897 году – через три года после смерти Герца в возрасте тридцати шести лет от редкого заболевания, при котором воспаляются кровеносные сосуды.

Существование электрона предложило простое объяснение фотоэлектрического эффекта: волна света ударяется о металл, происходит возбуждение электронов металла, и они вылетают вовне и являют себя в виде искр, излучения и тока. Вдохновленные работой Томсона физики принялись изучать этот эффект в подробностях. Но продолжительные и трудные эксперименты постепенно выявили особенности фотоэлектрического эффекта, не отвечавшие теоретической картине.

К примеру, если увеличить интенсивность светового л