|

|

Волочаевский бой, Приморская операция, Спасская операция 5 страница

Однако, турецкие войска не остановились на достигнутом, и в начале октября 1918 года вторглись уже в Дагестан.

Казачьи области и Северный Кавказ[править | править исходный текст]

В июне 1918 года, поддерживаемая Центральными державами, армия Донской республики начала наступление на контролируемые большевиками территории. Одновременно и при её поддержке начался второй кубанский поход Добровольческой армии. В этих условиях большевики 6 июля объединяют три советских республики на Северном Кавказе (Кубано-Черноморская Советская Республика, Ставропольская советская республика, Терская Советская Республика) в одну Северо-Кавказскую советскую Республику со столицей вЕкатеринодаре.

Несмотря на усилия большевиков к осени 1918 года Добовольческая армия заняла большинство казачьих областей на Северном Кавказе, под контролем 11-й армии РККА и Северо-Кавказской советской Республики остались лишь Ставрополь и Армавир.

В октябре 1918 года турецкие войска заняли Дербент и Темир-Хан-Шуру, власть в которых была передана правительству про-турецкой Горской республики, повторно сформированному в мае 1918 года в Батуми.

Средняя Азия (Туркестан)[править | править исходный текст]

При поддержке британских интервентов (см. Английская интервенция в Средней Азии) в июле-августе 1918 года в Ашхабаде сформировано эсеро-белогвардейское Закаспийское временное правительство. В связи с этим резко осложнилось положение Туркестанской Автономной Советской Социалистической Республики (Туркреспублики), отрезанной от основной территории РСФСР.

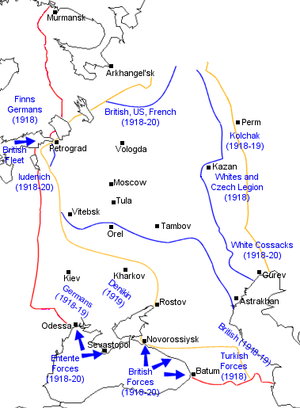

Ситуация к ноябрю 1918 года[править | править исходный текст]

Территория, находившаяся де-факто под контролем Совнаркома

Положение, в котором оказалось центральное большевистское правительство в Москве (Совнарком) в середине 1918 года, характеризуется советской историографией, как «Советская республика в кольце фронтов» («Советская республика в огненном кольце фронтов»)[46]. Фактически под контролем Москвы остаются только центральные губернии Европейской части России.

Ноябрьская революция в Германии, и её последствия[править | править исходный текст]

9-11 ноября 1918 года в Германии происходит Ноябрьская революция, вызванная дошедшим до предела напряжением сил Германии в войне. Германская империя подписывает Комьенское перемирие, означавшее фактическую капитуляцию Германии. По условиям перемирия Германия должна была также призвана денонсировать Брест-Литовский договор с российским правительством большевиков и Бухарестский договор (1918) с Румынией. Германские войска должны были оставаться на территории России до прибытия войск Антанты, однако, по договорённости с германским командованием[47] территории, с которых выводились германские войска, начала занимать Красная Армия и только в некоторых пунктах (Севастополь, Одесса) германские войска были заменены войсками Антанты.

Крах прогерманских марионеточных режимов[править | править исходный текст]

Поражение Германии в Первой мировой войне привело к немедленному краху ряда марионеточных режимов, созданных германо-австрийскими оккупантами в бывших западных национальных окраинах Российской империи. Большинство этих режимов носили околомонархический характер, как правило, в форме регентства.

Польша, Украина и Белоруссия[править | править исходный текст]

·  Королевство Польское. Ещё 7 ноября 1918 года в Люблине было создано Временное народное правительство во главе сИ.Дашиньским. В манифесте К польскому народу оно провозгласило создание Польской республики. 11 ноября 1918 года, в день капитуляции Германии, польские отряды разоружили немецкий гарнизон в Варшаве, и вернувшийся из немецкого пленаЮзеф Пилсудский принял власть из рук Регентского совета Королевства Польского.

Королевство Польское. Ещё 7 ноября 1918 года в Люблине было создано Временное народное правительство во главе сИ.Дашиньским. В манифесте К польскому народу оно провозгласило создание Польской республики. 11 ноября 1918 года, в день капитуляции Германии, польские отряды разоружили немецкий гарнизон в Варшаве, и вернувшийся из немецкого пленаЮзеф Пилсудский принял власть из рук Регентского совета Королевства Польского.

Молодые польские ополченцы (см. Львовские орлята) во Львове, ноябрь-декабрь 1918

· Практически одновременно, 13 ноября 1918 года во Львове была провозглашена Западно-Украинская народная республика и создано её правительство — Государственный Секретариат во главе с Константином Левицким. Польское правительство не признало нового государства, что привело к вооружённому конфликту между Польшей и Западной Украиной. 21 ноября 1918 польские войска взяли Львов и руководство ЗУНР было вынуждено бежать в Тернополь. 11 ноября Румыния заняла Буковину.

·  Украинская держава. Уже 13 ноября 1918 года была создана Директория Украинской народной республики, а 14 декабря 1918 года в Киев входят войска Директории во главе с Петлюрой и Винниченко, которые восстанавливают Украинскую народную республику

Украинская держава. Уже 13 ноября 1918 года была создана Директория Украинской народной республики, а 14 декабря 1918 года в Киев входят войска Директории во главе с Петлюрой и Винниченко, которые восстанавливают Украинскую народную республику

·  Белорусская Народная Республика. В декабре 1918 года начат вывод германских войск, руководство БНР бежит из Минска в Гродно в связи с советским наступлением.

Белорусская Народная Республика. В декабре 1918 года начат вывод германских войск, руководство БНР бежит из Минска в Гродно в связи с советским наступлением.

Финляндия[править | править исходный текст]

·  Королевство Финляндия. 12 декабря 1918 года[48] принц гессенский Фридрих Карл отрёкся от престола, а 16 декабря германские войска покинули страну. 17 июля 1919 года была провозглашена Финляндская Республика.

Королевство Финляндия. 12 декабря 1918 года[48] принц гессенский Фридрих Карл отрёкся от престола, а 16 декабря германские войска покинули страну. 17 июля 1919 года была провозглашена Финляндская Республика.

Прибалтика[править | править исходный текст]

·  Балтийское герцогство. После Ноябрьской революции 1918 года начинается вывод германских войск из Прибалтики. Уже 18 ноября 1918 года Народный совет во главе сКарлисом Ульманисом провозгласил независимость Латвийской Республики.[49] 19 ноября германское командование в Эстонии передаёт всю власть Временному советуЭстонской республики.

Балтийское герцогство. После Ноябрьской революции 1918 года начинается вывод германских войск из Прибалтики. Уже 18 ноября 1918 года Народный совет во главе сКарлисом Ульманисом провозгласил независимость Латвийской Республики.[49] 19 ноября германское командование в Эстонии передаёт всю власть Временному советуЭстонской республики.

·  Королевство Литва. 2 ноября приглашение занять литовский престол принцу фон Ураху было отозвано, а власти Литвы решают учредить республиканское правление. Провозглашена Литовская Республика.

Королевство Литва. 2 ноября приглашение занять литовский престол принцу фон Ураху было отозвано, а власти Литвы решают учредить республиканское правление. Провозглашена Литовская Республика.

Закавказье[править | править исходный текст]

30 октября представителями Антанты и Турции было подписано так называемое Мудросское перемирие, которое, в частности, предусматривало эвакуацию турецких войск из Закавказья и предоставление державам Антанты права оккупировать Баку и Батум.

·  Азербайджанская Демократическая Республика. 17 ноября 1918 года в Баку из Ирана прибыли английские войска под командованием генерала Томсона. Англичане потребовали вывода войск АДР из столицы. С этого времени по апрель 1919 года военное министерство АДР, созданное 7 ноября, располагалось в Елизаветполе (Гянджа)[50].

Азербайджанская Демократическая Республика. 17 ноября 1918 года в Баку из Ирана прибыли английские войска под командованием генерала Томсона. Англичане потребовали вывода войск АДР из столицы. С этого времени по апрель 1919 года военное министерство АДР, созданное 7 ноября, располагалось в Елизаветполе (Гянджа)[50].

·  Грузинская Демократическая Республика. В течение ноября-декабря английскими войсками были заняты стратегические пункты Закавказья — Баку, Тифлис, Батум, что позволило контролировать Закавказскую железную дорогу и поставки нефти и керосина из Баку. К концу декабря численность английских войск в Грузии достигла примерно 25 тыс.

Грузинская Демократическая Республика. В течение ноября-декабря английскими войсками были заняты стратегические пункты Закавказья — Баку, Тифлис, Батум, что позволило контролировать Закавказскую железную дорогу и поставки нефти и керосина из Баку. К концу декабря численность английских войск в Грузии достигла примерно 25 тыс.

·  Первая Республика Армении. Провозглашена 28 мая 1918 года. В ноябре армянские войска вступили в Караклис, в начале декабря — в Александрополь.

Первая Республика Армении. Провозглашена 28 мая 1918 года. В ноябре армянские войска вступили в Караклис, в начале декабря — в Александрополь.

Выводя войска, турки предложили занять освобождаемый ими Ахалкалакский и Борчалинский уезды бывшей Тифлисской губернии со смешанным армяно-грузинским населением правительству Армении, а немцы — правительству Грузии. Это привело к армяно-грузинской войне в декабре 1918 года, закончившийся подписанием 31 декабря в Садахло при посредничестве Великобритании мирного соглашения. Согласно мирному договору северная часть Борчалинского уезда передавалась Грузии, южная Армении, а средняя (в ней находились Алавердские медные рудники) объявлялась «нейтральной зоной» и административно подчинялась английскому генерал-губернатору (впоследствии также отошла к Армении).

Одновременно с этим разгорался и армяно-азербайджанский конфликт. В ноябре 1918 года на территорию Нагорного Карабаха, находившуюся под контролем проармянскогоНародного правительства Карабаха вторглись вооруженные силы Республики Армении под командованием генерала Андраника Озаняна[51]. Однако, под давлением английского правительства, Андраник был вынужден остановить наступление и вернуться в Армению.

После ухода турецких войск на 3 ноября 1918 года территории Сурмалинского уезда Эриванской губернии в городе Игдыре была провозглашена про-азербайджанская Аракская Республика во главе с Джафаркули Нахичеванским. Территория молодой республики по мнению её правительства должна была охватывать Эриванский, Эчмиадзинский, Шаруро-Даралагезский, Сурмалинский и Нахичеванский уезды Эриванской губернии. Впоследствии ликвидирована и возвращена в состав Первой Республики Армении.

Кроме того, в оставленном турецкими войсками Карсе 5 ноября 1918 года был образован протурецкий «Карсский мусульманский совет», который 1 декабря 1918 года на подконтрольных ему территориях провозгласил создание Юго-Западной Кавказской демократической республики.

Советское наступление. Ноябрь 1918 — февраль 1919[править | править исходный текст]

Продвижение советских войск в1918 году

Уже 13 ноября большевистское правительство денонсировало Брест-литовский мирный договор, начинается ввод частей Красной армии в бывшую германскую зону оккупации. К февралю 1919 года большевики занимают часть Украины, Прибалтики и Белоруссии. Их продвижение, начиная с декабря 1918, сталкивается с новой силой — Польшей, выдвинувшей проект восстановления польской великодержавности «от моря до моря».

·  Эстония. 22 ноября Красная армия заняла Нарву, большевики провозглашают Эстляндскую трудовую коммуну, которая, однако, контролировала не всю территорию Эстонии. Так, большевики не смогли получить контроль над Таллином (Ревель). В январе 1919 года началось совместное наступление эстонцев и белогвардейского Северного корпуса полковника Дзерожинского, в феврале 1919 года большевики выбиты из Эстонии. О самороспуске Эстляндской трудовой коммуны объявлено только 5 июня 1919 года.

Эстония. 22 ноября Красная армия заняла Нарву, большевики провозглашают Эстляндскую трудовую коммуну, которая, однако, контролировала не всю территорию Эстонии. Так, большевики не смогли получить контроль над Таллином (Ревель). В январе 1919 года началось совместное наступление эстонцев и белогвардейского Северного корпуса полковника Дзерожинского, в феврале 1919 года большевики выбиты из Эстонии. О самороспуске Эстляндской трудовой коммуны объявлено только 5 июня 1919 года.

·  Латвия. В декабре 1918 года начинается советское наступление в Латвии, 13 января 1919 года провозглашена Латвийская Социалистическая Советская Республика, которая, однако, контролировала не всю территорию Латвии. Силы латышских националистов группировались в Лиепайе (Либава). 22 мая 1919 года силы «белых» латышей и немецких добровольцев выбили большевиков из Риги. Окончательно ЛССР ликвидирована только в январе 1920 года после потери городов Даугавпилс и Резекне.

Латвия. В декабре 1918 года начинается советское наступление в Латвии, 13 января 1919 года провозглашена Латвийская Социалистическая Советская Республика, которая, однако, контролировала не всю территорию Латвии. Силы латышских националистов группировались в Лиепайе (Либава). 22 мая 1919 года силы «белых» латышей и немецких добровольцев выбили большевиков из Риги. Окончательно ЛССР ликвидирована только в январе 1920 года после потери городов Даугавпилс и Резекне.

·  Литва. В декабре 1918 года Красная Армия начала входить в части Литвы, оставляемые Германией. 16 декабря 1918 провозглашена Литовская советская республика. 5 января 1919 года занят Вильнюс. Взять Каунас (Ковно) Красной Армии не удалось.

Литва. В декабре 1918 года Красная Армия начала входить в части Литвы, оставляемые Германией. 16 декабря 1918 провозглашена Литовская советская республика. 5 января 1919 года занят Вильнюс. Взять Каунас (Ковно) Красной Армии не удалось.

·  Украина. В декабре 1918 — январе 1919 большевики занимают Харьков, Полтаву и Екатеринослав, 5 февраля 1919 года занимают Киев, выбив из него правительство УНР.

Украина. В декабре 1918 — январе 1919 большевики занимают Харьков, Полтаву и Екатеринослав, 5 февраля 1919 года занимают Киев, выбив из него правительство УНР.

·  Белоруссия. В декабре 1918 года в связи с выводом германских войск начинается советское наступление. 1 января 1919 года провозглашена Советская Социалистическая Республика Белоруссия, в январе Красная армия занимает Минск, в феврале практически всю белорусскую территорию, кроме отошедшего к Польше Гродно.

Белоруссия. В декабре 1918 года в связи с выводом германских войск начинается советское наступление. 1 января 1919 года провозглашена Советская Социалистическая Республика Белоруссия, в январе Красная армия занимает Минск, в феврале практически всю белорусскую территорию, кроме отошедшего к Польше Гродно.

·  Литва,

Литва,  Белоруссия. После формирования советских республик в Литве и Белоруссии в феврале-начале марта 1919 года происходит их объединение в Литовско-Белорусскую Советскую Социалистическую Республику (Литбел). Формирование новой республики проходит в условиях активного наступления польских войск. В декабре 1918 — январе 1919 идут бои идут бои за Вильнюс. В феврале 1919 года формируется советско-польский фронт. К августу режим Литбела окончательно ликвидирован поляками после взятия ими Минска. Стороны заключают перемирие.

Белоруссия. После формирования советских республик в Литве и Белоруссии в феврале-начале марта 1919 года происходит их объединение в Литовско-Белорусскую Советскую Социалистическую Республику (Литбел). Формирование новой республики проходит в условиях активного наступления польских войск. В декабре 1918 — январе 1919 идут бои идут бои за Вильнюс. В феврале 1919 года формируется советско-польский фронт. К августу режим Литбела окончательно ликвидирован поляками после взятия ими Минска. Стороны заключают перемирие.

Союзная интервенция в Новороссии и Закавказье, ноябрь 1918 — апрель 1919[править | править исходный текст]

Государственные образования на юге бывшей Российской империи, 1919 год

В канун окончания Первой мировой войны Антанта приняла решение «расширить Румынский фронт на восток» и занять часть стратегически важных регионов в бывшей австро-германской зоне оккупации на Юге России[52]. Французские войска высадили десанты в Одессе и в Крыму в ноябре 1918 г., британцы высадились в Закавказье.

·  Франция. В ноябре 1918 г. в Одессе высадился франко-греческий контингент, усиленный незначительными румынскими, сербскими и польскими частями. В январе 1919 года французы начали осуществление планов по расширению зоны интервенции, заняв 31 января 1919 г. Херсон, 3 февраля Николаев. Но уже в марте 1919 года политика Франции кординально изменилась: войска интервентов оставили Херсон и Николаев под нажимом частей атамана Григорьева, перешедшего в тот момент на сторону большевистского правительства. В апреле 1919 года была проведена эвакуация Одессы. Начались мятежи на французских кораблях, находящихся в Крыму. Тогда же произошёл окончательный вывод французских войск с Юга России.

Франция. В ноябре 1918 г. в Одессе высадился франко-греческий контингент, усиленный незначительными румынскими, сербскими и польскими частями. В январе 1919 года французы начали осуществление планов по расширению зоны интервенции, заняв 31 января 1919 г. Херсон, 3 февраля Николаев. Но уже в марте 1919 года политика Франции кординально изменилась: войска интервентов оставили Херсон и Николаев под нажимом частей атамана Григорьева, перешедшего в тот момент на сторону большевистского правительства. В апреле 1919 года была проведена эвакуация Одессы. Начались мятежи на французских кораблях, находящихся в Крыму. Тогда же произошёл окончательный вывод французских войск с Юга России.

·  Великобритания. В ноябре — декабре 1918 года британские войска заняли Батум и Баку.

Великобритания. В ноябре — декабре 1918 года британские войска заняли Батум и Баку.

Реакция чехословацкого легиона[править | править исходный текст]

Окончание Первой мировой войны и провозглашение независимой Чехословакии 28 октября 1918 года привело к тому, что Чехословацкий легион в ноябре-декабре 1918 года окончательно потерял всякий интерес к событиям в России. В ноябре-декабре Правительство Колчака отвело чехословаков с фронта и использовало их впредь только для охраны железных дорог.

В 1919 году чехословаки фактически придерживались нейтралитета, отказываясь активно действовать на стороне Колчака, и продлжали требовать своей эвакуации из России. В июне 1919 года среди чехословаков даже происходит мятеж, вызванный затягиванием эвакуации, однако, эта эвакуация начинается только с декабря 1919 года, из Владивостока, и растягивается до 2 сентября 1920.

Сибирь, ноябрь 1918 — октябрь 1919[править | править исходный текст]

Восстание Чехословацкого корпуса в мае-августе 1918 года вызвало к жизни на пространстве от Самары до Омска целый ряд разнородных политических сил, оппозиционных как большевизму, так зачастую и друг другу: умеренные социалисты (эсеры и меньшевики), либеральные кадеты, правоконсервативное офицерство. Основным антибольшевистским правительством на первом этапе стал эсеро-меньшевистский режим Комуча в Самаре, выдвинувший лозунг созыва разогнанного большевиками Учредительного собрания.

Однако к осени 1918 года стала окончательно очевидной неспособность умеренных социалистов организовать эффективное сопротивление большевизму. 18 ноября 1918 года в Омскеприходит к власти адмирал Колчак. Таким образом, социалисты были окончательно оттеснены от власти правоконсервативным офицерством.

Получив власть, Колчак провозглашает себя Верховным правителем России, таким образом, обозначив, вслед за своими предшественниками, режимами Комуча и Временного Всероссийского правительства («Уфимская директория») стремление создать общероссийское правительство.

Однако остальные антибольшевистские силы признали Колчака в этом статусе далеко не сразу. 30 апреля 1919 года Колчака признало правительство Северной области. Генерал Деникин признал Колчака Верховным правителем только 12 июня 1919 года, когда колчаковскому фронту уже оставалось несколько месяцев до окончательного разгрома. Также с лета 1919 года власть Колчака признал генерал Юденич (см. Северо-Западное правительство).

В марте 1919 года войска адмирала Колчака начали решительное наступление, окончательно захлебнувшееся в августе 1919 года. Серьёзным ударом для «белых» стала потеря в июле 1919 года Урала с его заводами (см. Екатеринбургская операция). Положение правительства Колчака усугублялось широко развернувшимся в его тылах партизанским движением «зелёных» крестьян, недовольных как проводимой большевиками продразвёрсткой, так и мобилизациями в «белые» армии.

Осенью 1919 года фронт окончательно рухнул. В ноябре 1918 года после падения Омска правительство адмирала Колчака переведено в Иркутск, в январе 1920 года Колчак передал власть на востоке России атаману забайкальских казаков Семёнову.

Наступление Деникина, лето 1919 года[править | править исходный текст]

3 июля 1919 года генерал Деникин издал «Московскую директиву», провозглашавшую широкое наступление белогвардейцев на Украине и Юге России. В ходе наступления большевики были выбиты из Одессы, Киева, Воронежа и Орла.

Летом 1919 года дошла до своего максимального расширения территория, контролировавшаяся «белыми» правительствами: правительство адмирала Колчака в Омске контролировало Сибирь и Урал, генерал Деникин развивал наступление на Москву, заняв 30 августа Киев, генерал Юденич наступал на Петроград (см. также Северо-Западное правительство).

Тяжелое положение большевистского правительства усугублялось также проходившем в 1919 году польским наступлением в Литве, Белоруссии и Западной Украине; 19 апреля поляки заняли Вильно, 17 июля ликвидировали Западноукраинскую народную республику, 9 августа заняли Минск.

Украина. 1919 год[править | править исходный текст]

Крайней пестротой отличалась картина гражданской войны на Украине. По подсчётам историка Полетики Н. П., за три года гражданской войны власть в Киеве успела поменяться 12 раз.

Гетман Скоропадский П. П.

· Режим Украинской народной республики (правительство Центральной рады) — с ноября 1917 года;

· Большевистские войска под командованием левого эсера Муравьёва М. А. (переведённое из Харькова правительство Народного секретариата) — с 26 января (8 февраля) 1918 года; правительство Центральной Рады бежало в Брест;

· Восстановление режима УНР германскими войсками с 1 марта 1918 года в соответствии с Брестским договором между УНР и Центральными державами;

· Разгон Центральной рады немецкими оккупантами в апреле 1918 года, установление марионеточного режима Украинской державы гетманаСкоропадского;

· Правительство Директории УНР (Петлюра) — с 14 декабря 1918 года;

· Большевики с 5 февраля 1919 года, правительство УНР эвакуировалось в Каменец-Подольский;

· Армия УНР вступила в Киев, выбив из него большевиков, 29 августа 1919 года, однако уже на следующий день, не успев провести парад победы, сама была вытеснена из города белогвардейцами;

· Деникинцы с 30 августа 1919 года;

· Большевики с 16 декабря 1919 года;

· Поляки с 6 мая 1920 года;

· Советские войска с 12 июня 1920 года;

Исследователь Савченко В. А. в своей работе «Двенадцать войн за Украину» насчитал целую серию вооружённых конфликтов, проходивших в этой стране во время Гражданской войны[53]:

· Столкновения большевиков с УНР в декабре 1917 — феврале 1918 годов;

· Боевые действия советских войск против Румынии, частично проходившие на украинской территории в январе — марте 1918 года;

· Война германо-австрийских оккупантов и УНР против большевиков в феврале — апреле 1918 года;

· Повстанческое движение против гетманата Скоропадского и германо-австрийских оккупантов в мае — декабре 1918 года;

· Восстания Директории УНР (Петлюра — Винниченко) также против гетмана и германо-австрийцев в ноябре — декабре 1918 года;

· Столкновения повстанцев (действовавший на тот момент на стороне УНР атаман Григорьев, и союзные РККА махновцы) с франко-греко-британскими и германскими интервентами и белогвардейцами (генералы Гришин-Алмазов А. Н., Санников А., Тимановский Н. С.) в феврале-апреле 1919 года;

· Вторая война большевиков с УНР (декабрь 1918 — октябрь 1919);

· Вооружённый конфликт белогвардейцев (ВСЮР) и белоказаков с Красной армией и махновцами;

· Война Польши с ЗУНР и УНР;

· Война белогвардейцев с УНР;

· Война врангелевцев с Красной армией и махновцами в марте — ноябре 1920 года;

· Война Польши и УНР с Красной армией в марте — ноябре 1920 года;

· Антибольшевистское повстанчество, главным образом петлюровское и махновское;

Январь-февраль. Советское наступление[править | править исходный текст]

На начало 1919 года денонсация Брестского мира сделала возможным широкое советское наступление, закончившиеся взятием Киева 5 февраля 1919 года.

Писатель Винниченко В. К., вплоть до февраля 1919 года — влиятельный деятель УНР

Однако большевикам так и не удалось добиться полного контроля над Украиной. Остатки войск УНР группировались в районе Каменец-Подольска, в Одессе с декабря 1918 года появились сменившие германо-австрийские оккупационные войска французские интервенты, в Западной Украине продолжался вооружённый конфликт между правительством ЗУНР и Польшей.

22 января 1919 года ЗУНР и УНР объединились в единое государство.

С января 1919 года франко-греческие интервенты расширили зону оккупации, заняв 31 января Херсон, а 3 февраля Николаев, однако вскоре началось разложение французского контингента. Уже в марте 1919 года под давлением наступающих частей РККА интервенты оставили Херсон и Николаев, после начала бунтов на французских кораблях в апреле оставлены Одесса и Севастополь.

Март-май. Григорьевцы и махновцы[править | править исходный текст]

Сложная картина целого ряда сменявших друг друга правительств дополнялась также деятельностью целого ряда «зелёных» повстанцев, воевавших как против интервентов (сначала германо-австрийских, а затем сменивших их французских), также и против РККА, армии Деникина, и, в некоторых случаях, также воевавших и друг с другом. В мае 1919 года проходит восстание атамана Григорьева, последовательно выступавшего против режимов Центральной Рады, гетмана Скоропадского, германских оккупантов, петлюровского режима УНР, и, наконец, большевиков.

Григорьевцы угрожали Киеву, Полтаве и Одессе, однако в целом были разгромлены уже к 31 мая. В течение трёх недель атаманы Григорьев и Махно действовали совместно, однако затем их отношения портятся; по одной из версий, Григорьев был застрелен лично Махно.

Однако положение большевиков в этот период значительно осложнилось также Вёшенским восстанием в казачьих областях, деятельностью атаманов Зелёного (режим так называемой «Приднепровской республики»), Ильи Струка, Евгения Ангела, Соколовского, Пасько, Орловского и др. В районе Холодного Яра в марте 1919 года появилась так называемая «Холодноярская республика» атамана Василия Чучупаки.

Кроме того, в районе Каменец-Подольска продолжал действовать представлявший режим директории УНР атаман Тютюнник, в августе 1919 года выбивший большевиков из Винницы иЖмеринки.

Серия антибольшевистских восстаний, поднятых весной 1919 года украинскими повстанческими атаманами, какое-то время действовавшими в составе Красной армии, вызвала сильную настороженность у высшего командования РККА. В глазах Предреввоенсовета Троцкого Л. Д. наиболее вероятным и наиболее опасным кандидатом на роль «второго Григорьева» являлся в первую очередь атаман Махно, на тот момент — комбриг Красной Армии и кавалер ордена Красного Знамени. По оценке исследователя Савченко В. А., в июне 1919 года Троцкий решил «нанести превентивный удар», не дожидаясь антибольшевистского восстания махновцев. Особое недовольство Троцкого вызывал явно принятый Махно курс на строительство в Гуляй-Поле своего собственного государственного образования.

Однако итоги «первой войны» большевиков против махновцев летом 1919 года оказались в целом провальными; анархистское движение атамана Махно, ранее воевавшего против петлюровцев и германо-австрийских оккупантов, только усилилось. С началом широкого наступления Деникина летом 1919 года Махно начал боевые действия против белогвардейцев, в октябре 1919 года Махно провозгласил идею анархистской крестьянской республики с центром в Екатеринославе. Также в октябре 1919 года на сторону махновцев перешёл ряд локальных атаманов, ранее воевавших с деникинцами: Кацюра, Мелашко, Дяковский, Котик и др. Провозглашено первое в мире анархистское государство — так называемая «Южноукраинская трудовая федерация» (Вольная территория) с центром в Гуляй-Поле. Это государственное образование просуществовало около трёх месяцев, и было ликвидировано 16 января 1920 года войсками 9-й Эстонской советской армии.

К лету на Украине появилось до нескольких сотен локальных зелёных атаманов (Несмеянов, Ангел, Мелашко, Гладченко, Орлик, Уваров, Коцур и др.) Отношения ряда этих атаманов с большевиками были весьма сложными. На стороне РККА какое-то время выступал атаман Григорьев, затем поднявший восстание, сорвавшее планы военного похода на помощь Венгерской советской республике. В феврале-марте 1919 года в составе РККА также действовал атаман Зелёный, затем поднявший восстание, и первым во время Гражданской войны выдвинувший лозунг «За Советы без коммунистов». В мае 1919 года «ревком» атамана Зелёного начал именовать себя «Совнаркомом», претендуя на всеукраинскую власть.

Также в феврале-марте 1919 года в течение двух недель на стороне РККА действовал атаман Струк, а в апреле против большевиков взбунтовался бывший красный командир, атаман Спиридон Коцур.

Июль-декабрь. Петлюровцы, махновцы и деникинцы[править | править исходный текст]

| В этом разделе не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 3 января 2013. |

С июля-сентября 1919 года развернулось широкое повстанческое движение, действовавшее под эгидой УНР, и отстаивавшее идею создания независимого украинского государства: атаманы Волох Н., Гулый-Гуленко А., Мелашко, атаман Сатана (Малолитка И.) 30 августа войска УНР выбили красноармейцев из Киева, и вошли в город, однако уже на следующий день сами были выбиты из него белогвардейцами.

В августе 1919 года войска Деникина заняли Одессу и Киев, однако им пришлось вести борьбу как с Красной армией, так и с войсками атамана Махно, армией УНР, рядом «зелёных» атаманов. В бою с деникинцами уничтожен атаман Зелёный. Одним из немногих атаманов, перешедших на сторону Деникина, стал Илько (Илья) Струк[54].

Также натянутыми были и отношения деникинцев с петлюровцами, отстаивавшими идею независимого украинского государства. 25 августа в «Воззвании к населению Малороссии» генерал Деникин заявил о государственном единстве Украины и России, признании русского языка государственным, охарактеризовав при этом Киев, как «матерь городов русских», а Петлюру — как «ставленника немцев», «положившего начало расчленению России»[55]. Резкое несовпадение целей деникинцев и петлюровцев стало очевидным. После ряда мелких боевых столкновений 23 сентября руководство УНР и ЗУНР окончательно приняло решение о начале войны против деникинцев «единым национально-демократическим фронтов» с призывом к украинскому народу «восстать против белогвардейцев». 10 октября Петлюра начал попытку широкого наступления против деникинцев, однако, уже в начале в ноября она полностью провалилась.

Вместе с тем возникли противоречия между остатками армий УНР («петлюровцы») и ЗУНР («галичане»); западноукраинская армия начала всё сильнее настаивать на союзе с Деникиным. Сам режим ЗУНР фактически прекратил существование под ударами поляков в июле 1919 года. Остатки УГА последовательно действовали совместно с войками УНРпротив большевиков и деникинцев, с ноября 1919 совместно с деникинцами против большевиков, в 1920 году перешли на сторону РККА, и затем на сторону поляков.