|

|

Технологическая схема с указанием всех местных сопротивлений и длин отдельных участков трубопроводов.

Гидравлический расчет трубопроводов, перекачивавших нефтепродукта. выполняется для наиболее неблагоприятных условий.

Расчет всасывающих трубопроводов для транспортировки светлых нефтепродуктов с высокой упругостью паров (бензин и др.) необходимо вестипри максимальной температуре продукта, чтобы взбежать разрыва струи и обеспечить нормальную работу насоса.

Всасывающие трубопроводы для темных нефтепродуктов рассчитываютдля наиболее низкой температуры нефтепродукта,при которой потери напора на трение будут наибольшими.

Расчет нагнетательных трубопроводов для перекачки светлых и темных нефтепродуктов ведется по минимальной температуре нефтепродуктов для наиболее удаленных и высоко расположенных точек коммуникаций и объектов.

Следует иметь в виду, что при выполнении технологических операций один и тот же трубопровод может быть как всасывающим, так и нагнетательным.

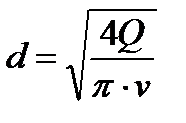

Теоретически необходимый внутренний диаметр трубопровода определяется из уравнения неразрывности потока по формуле:

(7.18)

(7.18)

где Q – производительность трубопровода, м3/с, определяемая в зависимости от сроков слива или налива, грузоподъемности судов и маршрутов и т.д.; v – скорость движения жидкости в трубах, м/с, принимаемая в зависимости от вязкости нефтепродуктов (табл. 7.15).

Таблица 7.15

| Кинематическая вязкость нефтепродуктов х106, м2/с | Средняя скорость, м/с | |

| для всасывания | для нагнетания | |

| 1,0¸1,4 | 1,5 | 2,5 |

| 11,4¸28,4 | 1,3 | 2,0 |

| 28,4¸74,0 | 1,2 | 1,5 |

| 74,0¸148,2 | 1,1 | 1,2 |

| 148,2¸444,6 | 1,0 | 1,1 |

| 444,6¸889,2 | 0,8 | 1,0 |

По сортаменту на трубы подбирается ближайший больший наружный диаметр трубы.

Фактический внутренний диаметр трубопровода будет равен:

(7.19)

(7.19)

где dн – наружный диаметр трубы, м; – толщина стенки трубы, м.

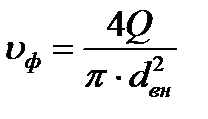

Фактическая скорость движения жидкости в трубопроводе:

(7.20)

(7.20)

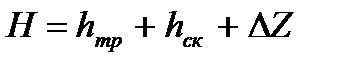

Общие потери напора в трубопроводе равны:

(7.21)

(7.21)

где hтр – потери напора на трение в трубопроводе, м; hск – скоростной напор жидкости в трубопроводе, м; Z – разность нивелирных отметок конца и начала трубопровода, м.

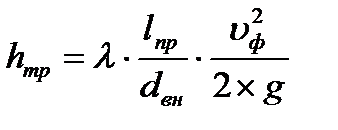

Потеря напора на трение в трубопроводах определяются по Формуле Дарси - Вейсбаха:

(7.22)

(7.22)

где – коэффициент гидравлического сопротивления; lпр – приведенная длина трубопровода, м.

Коэффициент гидравлического сопротивления зависит от характера движения жидкости в трубопроводе и относительной шероховатости стенок труб.

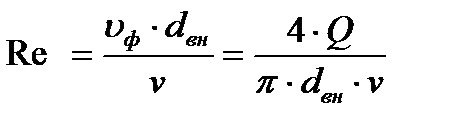

Характер движения жидкости в трубопроводе определяется безразмерным параметром Рейнольдса:

(7.23)

(7.23)

Относительная шероховатость стенок труб:

(7.24)

(7.24)

где – абсолютная высота выступов шероховатости, м (табл. 7.16).

При ламинарном режиме движения жидкости (Re<2320) коэффициент зависит только от критерия Re и определяется по формуле Стокса:

(7.25)

(7.25)

Таблица 7.16

Абсолютная высота выступов шероховатости

| Трубы | , мм |

| Новые цельнотянутые стальные | 0,05¸0,15 |

| Стальные с незначительной коррозией | 0,20¸0,30 |

| Новые чугунные | 0,30 |

| Асбоцементные | 0,30¸0,80 |

| Старые стальные | 0,50¸2,00 |

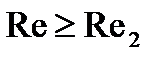

При турбулентном режиме движения (  ) коэффициент определяется по формуле Блазиуса (зона гидравлически гладких труб):

) коэффициент определяется по формуле Блазиуса (зона гидравлически гладких труб):

(7.26)

(7.26)

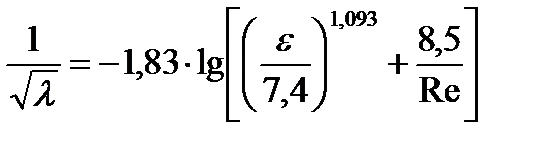

При турбулентном режиме (  ) коэффициент определяется по формуле Черникена:

) коэффициент определяется по формуле Черникена:

(7.27)

(7.27)

При турбулентном режиме (  ) коэффициент зависит только от степени шероховатости труб и определяется по формуле Никурадзе (квадратичная зона):

) коэффициент зависит только от степени шероховатости труб и определяется по формуле Никурадзе (квадратичная зона):

(7.28)

(7.28)

Приведенная длина трубопровода lпр определяется по формуле

(7.29)

(7.29)

где lф – фактическая длина трубопровода, м; lэ – длина эквивалентная местным сопротивлениям, м.

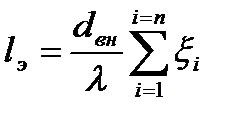

Эквивалентная длина определяется по формуле:

(7.30)

(7.30)

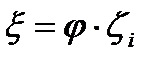

где i – коэффициент, соответствующий местному сопротивлению (табл. 7.17).

Для ламинарного режима значения коэффициентов местных сопротивлений определяются:

(7.31)

(7.31)

где коэффициент в зависимости от значения параметра Re принимается по табл. 7.18.

Скоростной напор жидкости в трубопроводе рассчитывается по формуле:

(7.32)

(7.32)

Расчет всасывающей и нагнетательных частей трубопровода производится раздельно с целью проверки работы насоса на всасывание.

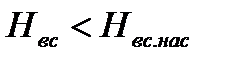

Условием бесперебойной работы насоса при всасывании является:

(7.33)

(7.33)

где Hвс – потери напора на всасывающей линии насоса, м; Нвс.нас – допустимая высота всасывания насоса, м.

Проверяя работу насоса на всасывание при перекачке светлых нефтепродуктов, необходимо учитывать упругость паров:

(7.34)

(7.34)

Если расчетная высота всасывания окажется больше допустимой, уменьшения ее можно достигнуть:

1) расположением насосной ближе к резервуарам, чтобы уменьшить длину всасываемого трубопровода;

2) увеличением диаметра всасывавшего трубопровода для снижения скорости движения жидкости;

З) заглублениемнасосной для уменьшения разности нивелирных отметок;

4) установкой воздушного колпака на всасывающем трубопроводе при работе поршневых насосов;

5) уменьшением температуры перекачиваемой жидкости для снижения упругости паров;

6) увеличением высоты фундамента резервуара, если производится выкачка из резервуара.

Таблица 7.17

Значения коэффициентов местного сопротивления

| № п/п | Сопротивления | |

| 1. | Выход из резервуара без хлопушки | 0,50 |

| 2. | Выход из резервуара через хлопушку | 0,90 |

| 3. | Выход из резервуара через подъемную трубу | 2,20 |

| 4. | Колено сварное под углом 45° | 0,30 |

| 5. | Колено сварное под углом 90° | 1,30 |

| 6. | Фильтр для светлых нефтепродуктов | 1,70 |

| 7. | Фильтр для темных нефтепродуктов | 2,20 |

| 8. | Приемный сетчатый фильтр | 9,50 |

| 9. | Гидравлический затвор 53 мм | 3,50 |

| -----"----- 80,5 мм | 2,00 | |

| 10. | Счетчик | 10,0÷15,0 |

| 11. | Обратный клапан в зависимости от диаметра трубы, мм: | |

| 22,00 | ||

| 18,00 | ||

| 13,50 | ||

| 10,00 | ||

| 8,00 | ||

| 7,00 | ||

| 6,50 | ||

| 5,50 | ||

| 4,50 | ||

| 3,50 | ||

| 3,00 | ||

| 2,50 | ||

| 2,00 | ||

| 1,80 | ||

| 12. | Вентиль при полном его открытии: | |

| Прямоточный | 0,44÷0,80 | |

| Нормальный | 2,90÷5,00 |

Продолжение таблицы 7.17

| 13. | Задвижка в зависимости от степени ее открытия: | |

| Полностью открытая | 0,05 | |

| Закрытая на 1/8 | 0,07 | |

| Закрытая на 2/8 | 0,26 | |

| Закрытая на 3/8 | 0,81 | |

| Закрытая на 4/8 | 2,06 | |

| Закрытая на 5/8 | 5,52 | |

| Закрытая на 6/8 | 17,00 | |

| Закрытая на 7/8 | 97,80 | |

| 14. | Кран в зависимости от угла поворота пробки (в градусах): | |

| 0,25 | ||

| 1,56 | ||

| 5,47 | ||

| 17,30 | ||

| 52,60 | ||

| 206,00 | ||

| 486,00 | ||

| 15. | Дроссельный клапан в зависимости от угла поворота (в градусах): | |

| 0,52 | ||

| 1,54 | ||

| 3,91 | ||

| 10,80 | ||

| 32,60 | ||

| 118,00 | ||

| 751,00 | ||

| 16. | Тройник в зависимости от направления течения жидкости: | |

| 0,05 | |

| 1,00 | |

| 1,50 | |

| 3,00 | |

| 0,05 | |

| 0,10 | |

| 0,15 | |

| 2,00 | |

| 3,00 |

Продолжение таблицы 7.17

| 17. | Внезапное расширение потока при отношении меньшей площади сечения к большей: | |

| 0,9 | 0,01 | |

| 0,7 | 0,09 | |

| 0,5 | 0,25 | |

| 0,3 | 0,49 | |

| 0,1 | 0,81 | |

| 0,01 | 0,98 | |

| 18. | Внезапное сужение потока при отношении меньшей площади сечения к большей: | |

| 0,9 | 0,09 | |

| 0,7 | 0,20 | |

| 0,5 | 0,30 | |

| 0,3 | 0,38 | |

| 0,1 | 0,47 | |

| 0,01 | 0,50 | |

| 19. | Диафрагма при отношении меньшей площади сечения к большей: | |

| 0,9 | 0,06 | |

| 0,7 | 0,79 | |

| 0,5 | 3,77 | |

| 0,3 | 18,30 | |

| 0,1 | 243,00 | |

| 20. | Компенсаторы: | |

| круглый, лирообразный | 2,50 | |

| П-образный | 2,00 | |

| Сальниковый | 0,50 | |

| линзовый со вставкой | 0,30 |

Таблица 7.18

| Re | | Re | | Re | |

| | 3,22 | 2,90 | |||

| 3,81 | 3,12 | 2,84 | |||

| 3,53 | 3,01 | 2,48 | |||

| 3,37 | 2,95 | 2,26 |

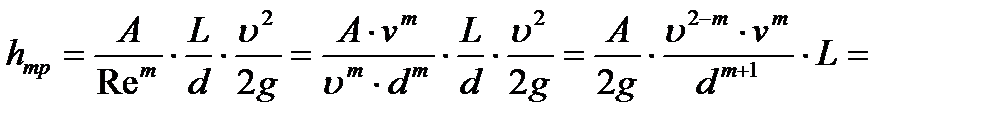

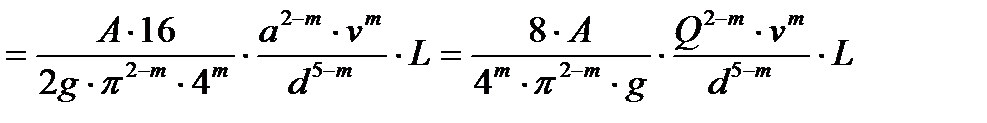

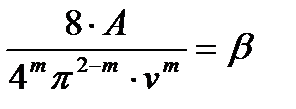

Во многих случаях потери напора на трение удобнее вычислять во формуле Лейбензона, представляющей разновидность формулы Дарси - Вейсбаха, в которой принимается  . Тогда

. Тогда

(7.35)

(7.35)

Обозначая  , получим

, получим

(7.35а)

(7.35а)

где и m – коэффициенты, зависящие от режима теченья жидкости.