|

|

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Разведкаявляется одним из видов боевого обеспечения. Она организуется и ведется в целях добывания разведывательных сведений о противнике и местности в районе предстоящих действий, необходимых для подготовки и успешного выполнения полученной задачи. Основные усилия разведки сосредоточиваются на исключении внезапности действий противника.

Разведка противника ведется с задачами установить: его положение и боевой состав; объекты (цели) для поражения и места их положения (координаты); возможные намерения (замысел) и

характер действий; степень и характер инженерного оборудования рубежей, районов и позиций; систему заграждений.

Разведка местности ведется с задачами установить: особенности рельефа, наличие естественных препятствий, состояние грунта, дорог, источников воды; характер водных преград, наличие бродов; степень влияния местности на способы действий подразделений и условия ведения огня; районы разрушений, пожаров и затоплений, зоны (районы) радиоактивного, химического и биологического заражения, возможные направления их обхода (преодоления).

Источниками разведывательной информации являются войска, вооружение и техника, отдельные военнослужащие противник, местные жители, различные документы, а также свои вышестоящие штабы и штабы взаимодействующих подразделений.

Основными требованиями, предъявляемыми к разведке, являются целеустремленность, непрерывность, активность, своевременность и оперативность, скрытность, достоверность и точность определения местоположения (координат) разведываемых объектов (целей). Добытые сведения в установленное время (по мере обнаружения) передаются начальнику, поставившему задачу на ведение разведки. Особо важные сведения докладываются немедленно.

К основным способам разведки относятся: наблюдение, поиск, налет, засада, разведка боем, подслушивание, радиоперехват, фотографирование, допрос пленных и перебежчиков.

Мотострелковое отделение может выделяться для действий в качестве дозорного отделения, устройства разведывательной засады и проведения поиска. Кроме того, специально подготовленное мотострелковое отделение может вести инженерную, радиационную, химическую и биологическую разведку.

Во всех видах боя в любой обстановке в отделении организуется и ведется разведка наблюдением за наземным и воздушным противником, и также за радиоционной, химической и биологической обстановкой. При этом отделение может успешно выполнить боевую задачу только при условии, если в ходе боя будет вести непрерывное наблюдение за противником, выявлять цели на поле боя, изучать местность и заграждения. Следует помнить, что бой, который ведет отделение, также является способом добывания сведений о противнике.

При действиях мотострелкового подразделения в бою или в разведке отделению могут быть поставлены задачи по захвату пленных, документов, образцов вооружения и военной техники противника.

Местность, время года и суток, условия погоды оказывают значительное влияние на действия в разведке, поэтому при подготовке к действиям командир отделения учитывает условия и

тщательно готовит личный состав к выполнению поставленной задачи.

Командир отделения после получения задачи на ведение разведки обязан довести боевую задачу до отделения и подготовить отделение к ее выполнению. Перед ведением разведки командир отделения обязан: лично проверить техническое состояние вооружения и военной техники (БМП, БТР и др.), приборов наблюдения, средств связи, наличие и укладку боеприпасов, наличие и состояние средств защиты, горючего и смазочных материалов, инструмента, запасных частей, продовольствия, медицинского имущества, снаряжения, обмундирования и принять меры к их пополнению; сдать на хранение документы личного состава; доложить командиру взвода (роты) о готовности отделения.

В ходе ведения разведки командир отделения обязан: умело управлять отделением; знать свою задачу и задачу того подразделения, в составе которого отделение действует; непрерывно вести разведку противника и местности; осуществлять постоянное взаимодействие с соседними разведывательными подразделениями; уметь пользоваться средствами связи; знать сигналы оповещения, опознавания своих войск; умело сочетать в действиях скрытность, хитрость и выдержку с решительностью и смелостью; проявлять находчивость, изобретательность, инициативу и широко применять приемы обмана противника; действовать ошеломляюще дерзко и внезапно; смело и активно добывать разведывательные сведения в соответствии с поставленной задачей; при встрече с противником подавать команды на его уничтожение; постоянно поддерживать связь с командиром, ведущим разведку; своевременно докладывать результаты разведки.

Добытые сведения должны быть достоверны и своевременны, а доклады о результатах разведки — краткими и ясными. Они должны содержать: время обнаружения, местоположение (координаты), тип (наименование), размеры (фронт, глубина или длина) объекта разведки, его состав, характер деятельности (направление движения, скорость), способ получения сведений.

Командир отделения должен уметь определять координаты объектов разведки с точностью, необходимой для организации их огневого поражения.

При выполнении задач разведки допросом военнопленных и опросом местных жителей личный состав обязан придерживаться норм Международного гуманитарного права.

Командиру отделения, назначенного для ведения разведки в тылу противника, запрещаетсяиметь на рабочей карте (схеме) какие-либо данные о своих войсках, а всему личному составу — личные и служебные документы. Сведения о противнике наносятся на карту (схему) заранее оговоренными условными знаками.

СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ РАЗВЕДКИ ОТДЕЛЕНИЕМ

Наблюдениеорганизуется во всех условиях обстановки всеми подразделениями. Наблюдение ведется непрерывно и является основным способом разведки.

Наблюдение дает возможность добывать сведения: о передвижении войск противника; о расположении подразделений и огневых средств в обороне противника; о расположении и характере оборонительных сооружений и заграждений противника; о характере поведения противника в обороне; о расположении командных и наблюдательных пунктов противника; о сосредоточении пехоты и танков противника для атаки, а также другие сведения, определяющие характер боевой деятельности противника.

В ночное время, а также в условиях ограниченной видимости наблюдение ведется с применением приборов ночного видения, средств освещения местности и дополняется подслушиванием. Позвуковым признакам наблюдатель может определить: характер действий противника и производимых им работ (шум движения машин, рубка деревьев, вбивание кольев, разговорная речь и т. д.); примерное направление стрельбы из пулеметов, минометов и артиллерии; направление движения танков и других боевых и транспортных машин.

Личный состав отделения ведет наблюдение на ходу, с коротких остановок и на месте. При движении БМП (БТР) каждый солдат отделения должен непрерывно наблюдать указанный ему сектор и докладывать обо всем замеченном командиру отделения. При совершении скачка от одного укрытия к другому наблюдение ведется в зависимости от обстановки через открытые люки и оптические приборы. Остановки делаются в укрытых и удобных для наблюдения местах (пунктах наблюдения). Для остановки боевой машины механик-водитель, используя складки местности, а также местные предметы, располагает БМП (БТР) по приказу командира отделения так, чтобы обеспечить его маскировку и дать командиру возможность вести наблюдение из башни. Пункт наблюдения должен удовлетворять основным требованиям: обеспечивать наибольший обзор в сторону противника и полную скрытность наблюдения.

Командир отделения может вести наблюдение в зависимости от обстановки и рельефа местности из боевой машины или вне ее. Вне БМП (БТР) он занимает удобный пункт, с которого ведет наблюдение (рис. 12). Ночью, кроме того, заглушив двигатель, прислушивается к звукам, чтобы на слух определить наличие противника. Личный состав отделения должен внимательно следить за своим командиром и быть всегда в готовности немедленно оказать ему помощь. Занимая пункт наблюдения, необходимо действовать скрытно. Нужно всегда помнить, что противник тоже маскируется и ведет наблюдение и что признаки, по которым мы

|

устанавливаем наличие противника, знакомы ему. Если к пункту наблюдения нельзя скрытно подойти на технике, то следует, спешившись, выдвинуться пешком или переползанием. Достигнув укрытия, командир отделения должен избегать резких движений, голову поднимать медленно, оставляя плечи и руки за укрытием.

После беглого осмотра местности детальное ее изучение производится с помощью бинокля одним из нижеследующих способов.

Первый способ. Сначала осматриваются дороги, идущие в направлении движения, затем поперечные дороги, окраины населенных пунктов, кусты, опушки леса, сады, выходы из лошин и оврагов и т. п.

Второй способ. Сначала осматривается ближняя зона в пределах до 400 м, затем средняя — от 400 до 800 м и, наконец, дальняя зона — в пределах видимости.

Особенно внимательно и тщательно следует осматривать все подозрительные места, где может укрыться противник: овраги, лощины, леса, кусты и т. п.

В отдельных случаях личный состав отделения может назначаться для ведения разведки наблюдением на наблюдательном посту.

Наблюдательный пост— это назначенная группа военнослужащих, выполняющая задачи разведки наблюдением с места, оборудованного в инженерном отношении.

Наблюдательные посты обычно выделяются в обороне и при подготовке наступления. На марше, в ходе наступательного боя, при выходе из боя и отходе в подразделениях назначаются наблюдатели, которые непрерывно ведут наблюдение за противником и положением своих войск. Количество наблюдателей и наблюдательных постов в подразделении зависит от условий обстановки и задачи, выполняемой этим подразделением. Так, в обороне и в период подготовки к наступлению обычно назначаются: в отделении — 1, во взводе — 1—2 и в роте — 2—3 наблюдателя, а в батальоне — 1—2 наблюдательных поста. При расположении подразделений в районах сосредоточения (на месте) наблюдение ведется также пешими дозорами (патрулями) и секретами.

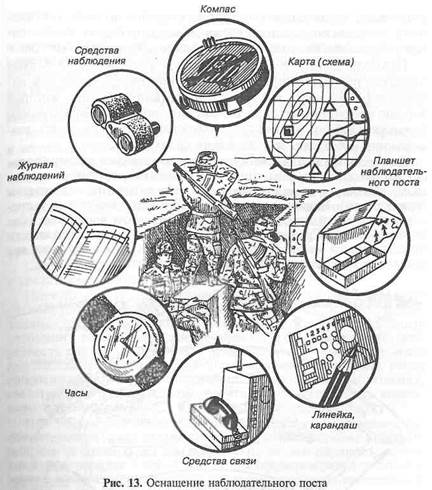

В состав наблюдательного поста назначаются два-три наблюдателя из числа наиболее подготовленных для этого солдат и сержантов, один из них назначается старшим. Личный состав обеспечивается (рис. 13) приборами наблюдения, крупномасштабной кодированной картой или схемой местности, журналом наблюдения, компасом, фонарем, часами, средствами связи и подачи сигналов оповещения, приборами радиационной и химической разведки, а наблюдатель — приборами наблюдения. Для работы ночью наблюдательные посты (наблюдатели) обес-

печиваются приборами ночного видения, средствами освещения местности, радиолокационной станцией наземной разведки.

Задача наблюдательному посту (наблюдателю) ставится, как правило, на местности командиром, организующим разведку. При постановке задачи обычно указываются: ориентиры и кодированные (условные) наименования местных предметов; сведения о противнике (где находится, что делает или откуда ожидается его появление) и своих войсках; состав наблюдательного пункта; место наблюдательного поста и порядок его оборудования; сектор (объект) наблюдения, на что обращать особое внимание; порядок ведения радиационного и химического наблюдения; порядок доклада о результатах наблюдения (что, каким способом и когда докладывать); сигналы оповещения; время готовности. Задача, поставленная наблюдательному посту, записывается в журнал наблюдения.

Наблюдательный пост располагается, как правило, в боевых порядках подразделений. Для увеличения обзора место для наблюдательного поста выбирается на возвышенности, с которой хорошо просматривается расположение противника на возможно большую глубину. Кроме того, наблюдатели должны иметь возможность наблюдать за действиями своих войск.

Для удобства наблюдения необходимо разделить сектор (полосу) наблюдения на зоны (рис. 14): ближнюю, среднюю и дальнюю, обозначая их условными линиями по местным предметам (ориентирам). Ближняя зона включает участок местности в пределах видимости невооруженным глазом мелких предметов, объектов и целей. Средняя зона намечается в пределах видимости выделяющихся местных предметов. Дальняя зона охватывает все остальное пространство до пределов видимости.

В большинстве случаев впереди наблюдательного поста будут находиться элементы рельефа местности, населенные пункты, лес и другие местные предметы, которые затрудняют наблюдение за определенными участками и создают зоны невидимости. Поэтому необходимо точно выявить эти зоны, а затем определить, с какого места эти участки можно просматривать. В этих условиях командир подразделения должен организовать взаимодействие между соседними постами.

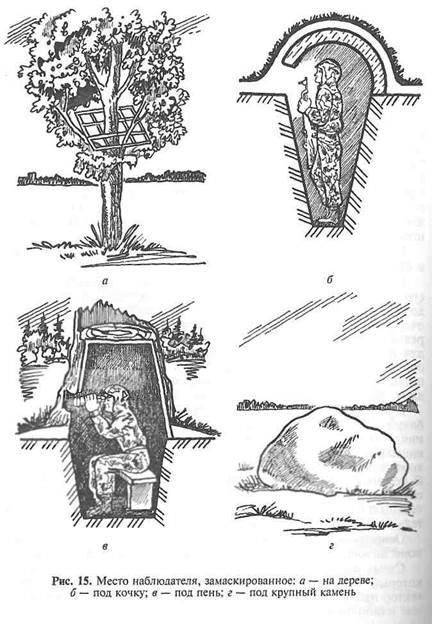

Место для наблюдения в зависимости от имеющегося времени и наличия строительного материала может быть оборудовано в виде открытого окопа или окопа с противоосколочным перекрытием и смотровой щелью.

Внешне место наблюдательного поста ничем не должно отличаться от окружающей местности. При расположении на местности с большим количеством местных предметов место наблюдательного поста может оборудоваться в виде характерного местного предмета (рис. 15).

Связь с наблюдательным постом организуется распоряжением и средствами командира подразделения.

Получив задачу, старший наблюдательного поста организует его оборудование и ведение разведки. Он обязан: изучить расположение противника в указанном секторе наблюдения; назначить очередного наблюдателя для несения службы и определить очередность смены наблюдателей; организовать оборудование места для наблюдательного поста и его маскировку; составить схему ориентиров; проверить исправность приборов наблюдения, средств связи и оповещения; своевременно докладывать командиру, выставившему пост, о результатах наблюдения.

При постановке задач очередному наблюдателю старший наблюдательного поста указывает: место и сектор ведения наблюдения; что установить, за чем наблюдать, на что обращать особое внимание; порядок и время включения приборов радиационной и химической разведки; порядок доклада результатов наблюдения. О резких изменениях в положении и действиях противника, об обнаруженных важных объектах (целях), о радиоактивном, химическом и биологическом заражении местности старший наблюдатель докладывает немедленно.

Основными документами наблюдательного поста являются крупномасштабная карта или схема местности и журнал наблюдения.

Схема местности представляет собой простейший чертеж, на который наносятся место наблюдательного поста, ориентиры, сектор наблюдения, характерные особенности рельефа и некоторые наиболее важные местные предметы.

_3адача, поставленная наблюдательному посту, и результаты

наблюдения записываются в журнал наблюдения с пометкой, кому и когда они доложены (табл. 1).

|

Таблица 1 Форма записи в журнале наблюдения

| Время наблюдения | Где и что замечено | Кому и когда доложено |

| 6.40 7.00 | 22.8 2003 г. Ор. 2, вправо 20, ближе 200, у куста солдаты противника производили земляные работы Ор. 1, дальше 300. в окопе наблюдатель противника | Майору Степанову в6.45 Ему же в 7.05 |

Наблюдение ведется непрерывно. На наблюдательном посту в зависимости от условий обстановки оно организуется посменно или всем составом наблюдательного поста одновременно.

Наблюдатель начинает наблюдение с детального изучения местности и определения расстояния до ориентиров и характерных местных предметов в секторе наблюдения.

Наблюдение начинается обычно с ближней зоны и ведется справа налево, от себя в глубину последовательным осмотром местности и местных предметов по зонам наблюдения. Как правило, вначале осматривается местность невооруженным глазом, а затем с помощью оптических приборов.

Обнаружив цель, наблюдатель определяет ее положение на местности относительно ориентиров (характерных местных предметов) и докладывает о ней старшему наблюдательного поста (командиру взвода (отделения, танка). Старший наблюдательного поста установленным порядком докладывает о цели командиру, выставившему пост, и наносит ее на карту (схему местности).

Наблюдение за воздушным противником ведется последовательным просмотром воздушного пространства, начиная от горизонта. Обнаружив воздушную цель, в том числе места раскрытия кассетных боевых частей ракет (бомб), наблюдатель немедленно подает сигнал оповещения, определяет характер воздушной цели, направление и высоту полета и докладывает командиру (старшему поста).

За радиационной и химической обстановкой наблюдатель ведет наблюдение в указанном секторе, в установленное время и при каждом артиллерийском и авиационном налете противника включает приборы радиационной и химической разведки и следит за их показаниями.

При обнаружении мощности дозы излучения 0,5 Р/ч и болеестарший наблюдательного поста (наблюдатель) докладывает выставившему его командиру и по его указанию подает сигнал «Радиационная опасность».

При обнаружении химического или признаков биологического заражения старший поста (наблюдатель) немедленно подает сиг-

нал «Химическая тревога» и докладывает командиру, выставившему пост.

Наблюдательный пост выполняет задачу до установленного командиром срока или до смены его другим составом наблюдательного поста. В первом случае старший наблюдатель докладывает командиру о выполнении поставленной задачи и только с его разрешения прекращает наблюдение. Во втором случае наблюдательный пост прекращает наблюдение после смены его другим составом наблюдательного поста.

При смене старший наблюдатель сменяемого поста лично знакомит старшего наблюдателя сменяющего поста с обстановкой и поставленной задачей.

ДОЗОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Дозорное отделение высылается от подразделений, ведущих разведку, а также от подразделений, выполняющих другие задачи, для осмотра местности и местных предметов в целях выявления противника.

Дозорное отделение выполняет свои задачи наблюдением. Оно высылается на удаление, обеспечивающее командиру наблюдение за ним и поддержку огнем. Связь с дозорным отделением поддерживается обычно по радио и сигналами.

Способы действий дозорного отделения определяются командиром, выславшим его, и условиями обстановки. Оно может вести разведку на ходу, с коротких остановок или занимать выгодный для наблюдения пункт. Задача командиру дозорного отделения ставится устно или по радио командиром подразделения, от которого оно высылается. Ему обычно указываются: сведения о противнике; направление движения и задача; сроки выполнения задачи; порядок поддержания связи и сигналы. При необходимости может указываться порядок действий до встречи и при встрече с противником; на что обращать особое внимание.

Уясняя полученную задачу,командир отделения должен понять: направление действий; на что сосредоточить основное внимание; какие разведывательные сведения и к какому сроку добыть; порядок доклада результатов разведки, порядок действий после выполнения задачи.

При оценке обстановкикомандир отделения изучает:

состав, положение и возможный характер действий на направлении действий противника (на указанном объекте разведки);

возможности отделения по ведению разведки; условия взаимодействия с подразделением, от которого оно выслано;

характер, защитные и маскирующие свойства местности, ее проходимость и влияние на порядок и способы ведения разведки.

Вырабатывая замысел,командир должен определить: на разведке какого противника и каких объектов сосредоточить основ-

ные усилия; направление движения и промежуточные пункты, порядок действий личного состава при разведке местности, местных предметов и объектов; порядок действий при встрече с противником.

При постановке боевых задачуказываются: направление и скорость движения; секторы наблюдения; порядок осмотра местности, объектов и действий при столкновении с противником; порядок доклада результатов разведки.

Дозорное отделение при выполнении задачи должно действовать скрытно, вне дорог, продвигаясь от одного удобного для наблюдения пункта к другому, не задерживая при этом сзади идущее подразделение. В целях маскировки при движении не следует пользоваться светом, резко переходить на максимальные обороты двигателя и т. п.

Когда встреча с противником маловероятна, дозорное отделение двигается в указанном ему направлении на максимально возможной или установленной скорости впереди роты или разведывательного органа на зрительной связи, ведя наблюдение на ходу и с коротких остановок. При необходимости сделать короткую остановку для наблюдения командир отделения выбирает на направлении движения пункт с возможно более широким обзором впереди лежащей местности.

На рубеже вероятной встречи с противником дозорное отделение ведет разведку путем последовательного занятия выгодных для наблюдения пунктов, передвигаясь скрытно, скачками, на максимальной скорости от одного укрытия к другому, как правило, вне дорог. Для скрытности движения используются лощины, балки, кустарник и другие естественные укрытия.

Наиболее удобными местами для наблюдения являются возвышенности с кустарником и опушки рощ, а также другие возвышенные места, имеющие естественные укрытия. Место для наблюдения не должно резко выделяться на общем фоне местности. При выборе места для наблюдения необходимо помнить, что отдельные деревья, кусты и другие резко выделяющиеся местные предметы всегда привлекают внимание наблюдателей противника.

Дозорное отделение передвигается от одного удобного для наблюдения пункта к другому, не задерживая движения подразделения, от которого оно выслано. На пути движения тщательно осматриваются местность и местные предметы, особенно места, где возможны скрытное расположение противника и его внезапное нападение из засад. Выдерживание направления движения осуществляется по ориентирам и местным предметам, ночью — по азимуту.

Если разведка какого-либо объекта с машины (или из выбранного укрытия) затруднена, командир отделения высылает пеших

дозорных (двух-трех солдат), назначая одного из них старшим, а командир танка — одного из членов экипажа. При высылке пеших

дозорных командир отделения указывает им время на разведку и задачи. Осмотр объекта пешими дозорными осуществляется под прикрытием огня боевой машины и взаимным прикрытием.

Если противник не обнаружен, командир дозорного отделения (старший пешего дозора) подает сигнал «Путь свободен» (докладывает установленным сигналом по радио) и продолжает выполнять задачу. Обнаружив противника, он докладывает о нём и, действуя скрытно, продолжает наблюдение. При внезапной встрече с противником дозорное отделение (пешие дозорные) открывает по нему огонь, обходит его и продолжает выполнять поставленную задачу.

Осмотр лесаначинается при подходе к нему. Вначале осматривается опушка леса издали, по возможности с возвышенного места, и по разведывательным признакам определяется наличие противника в лесу. Такими признаками могут быть частый взлет и крики птиц, поломанные ветки, погнутые деревья, дым от костров, шум работы моторов, блеск стекол и металлических частей машин и боевой техники, следы людей и машин. Не обнаружив признаков противника, командир дозорного отделения докладывает об этом выславшему его командиру и продвигается к опушке и в глубь леса. В лесу движение осуществляется, как правило, по дороге, тропе или просеке; при этом особое внимание обращается на вершины деревьев, густые заросли, входы и выходы из оврагов и лощин, мосты и другие места, где возможны засады противника. Выйдя к противоположной опушке леса, дозорное отделение осматривает впереди лежащую местность и, не обнаружив противника, продолжает разведку в указанном направлении.

Осмотр населенного пунктаначинается при приближении к его окраине. При этом особое внимание обращается на крыши зданий, отдельные постройки, посадки, заросли и другие места, где противник может располагать охранение и наблюдателей. Не обнаружив противника, дозорное отделение на максимально возможной скорости выдвигается к окраине населенного пункта, где быстро осматриваются ближайшие строения и опрашиваются местные жители. Через небольшой населенный пункт дозорное отделение продвигается без остановок в готовности к отражению внезапного нападения противника.

Во избежание внезапного нападения противника не следует двигаться вплотную к постройкам. Места, просматриваемые и простреливаемые из окон и дверей близлежащих построек, следует обходить. При осмотре оставленных жителями домов и нежилых построек необходимо соблюдать осторожность, не трогать имеющиеся там предметы, так как они могут быть заминированы противником.

Осмотр крупного населенного пунктапроводится несколькими дозорными отделениями, которые двигаются по главным улицам

населенного пункта. Личный состав дозорных отделений ведет наблюдение в первую очередь за противоположной стороной улицы и вперед, обращая особое внимание на окна, балконы и чердаки домов. Дозорные боевые машины следуют уступом на дистанции 25—35 м одна от другой. Каждое отделение особенно внимательно наблюдает за впереди идущей машиной, находясь в готовности поддержать ее в любое время своим огнем.

Осмотр высотыпроводится в зависимости от проходимости местности по ее склонам или обходом ее у подошвы. При необходимости выдвинуться на гребень высоты БМП (БТР) располагается так, чтобы башня не проектировалась на фоне неба.

При осмотре оврага(лощины, балки) дозорное отделение обычно двигается по краю оврага (лощины, балки), не заходя в него. При невозможности разведать овраг (лощину, балку) на всем протяжении осматриваются те его участки, которые могут использоваться противником как укрытия.

Осмотр рекиначинается с дальних подступов. Не обнаружив противника, дозорное отделение выдвигается непосредственно к берегу водной преграды и с пункта, удобного для наблюдения, внимательно осматривает водную поверхность и противоположный берег. Если река не обороняется противником, командир дозорного отделения с пешим дозором выходит на берег реки и устанавливает характер ее берегов, наличие брода, определяет ширину реки и скорость течения. Брод следует искать на уширенных прямых руслах с пологими спусками к воде. Признаками брода служат дороги, тропинки, заросшие травой, колеи дорог, оканчивающиеся у одного берега и продолжающиеся на другом, мелкая зыбь на поверхности воды, характерная для речных отмелей, перепады уровня воды, указывающие на переход от мелких мест к глубоким. При обнаружении брода путем непосредственного промера определяются его глубина, характер грунта дна, скорость течения реки и обозначается наиболее удобное направление для переправы. Ширина реки определяется на глаз, с помощью бинокля, дальномера или промером (веревкой, проводом). Если противоположный берег занят противником, командир дозорного отделения докладывает об этом выславшему его командиру и наблюдением устанавливает его силы и огневые средства.

Обнаружив вертолет, командир дозорного отделения немедленно уводит БМП (БТР) в укрытие; при обнаружении дозорного отделения вертолетом личный состав открывает по нему огонь. О появлении вертолетов и направлении их полета командир дозорного отделения немедленно докладывает командиру подразделения.

При встрече с мелкими группами (одиночными машинами) противника дозорное отделение по указанию выславшего его командира организует разведывательную засаду в целях захвата пленных, документов, образцов вооружения или, замаскировавшись, пропускает противника и обеспечивает действия своего подразделения.

При внезапной встрече с противником, когда невозможно скрытно от него уклониться, дозорное отделение уничтожает его и продолжает выполнять поставленную задачу. Встретив препятствия (заграждения), командир дозорного отделения докладывает выславшему его командиру о месте и характере препятствия (заграждения), устанавливает, обороняется ли оно противником, а также возможность обхода или преодоления его.

ОТДЕЛЕНИЕ В РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ЗАСАДЕ

Разведывательная засада— способ добывания разведывательных сведений, при котором специально назначенное подразделение (группа военнослужащих), располагаясь скрытно, внезапно нападает на противника в целях захвата пленных, документов, образцов вооружения и техники. Разведывательная засада применяется во всех видах боевых действий, на любой местности, в различных метеорологических условиях и в любое время суток. Она может устраиваться подразделениями, ведущими разведку, и специально назначенным для этого подразделением (группой).

Успех действий отделения в разведывательной засаде зависит от скрытности его расположения и правильного определения момента открытия огня, выдержки и умелых действий экипажа. Объектами нападения из разведывательной засады могут быть одиночные солдаты, офицеры или группа военнослужащих, следующих пешим порядком или на мотоциклах, автомобилях, бронетранспортерах и танках, небольшие разведывательные патрули и подразделения походного охранения, пусковые установки неуправляемых и управляемых ракет, средства доставки ракет и ядерных зарядов, штабные машины, вертолеты на маршрутах их пролета.

Разведывательные засады устраиваются в местах, обеспечивающих скрытое (замаскированное) расположение подразделения (группы): вблизи дорог, троп, у мостов, переправ и проходов в заграждениях, у источников воды и в других пунктах, где наиболее вероятно появление одиночных солдат, машин или небольших групп противника. Способ нападения из разведывательной засады зависит от цели засады, условий обстановки и сил противника. Нападать из разведывательной засады можно бесшумно, а также после нанесения противнику внезапного огневого поражения с последующим захватом пленных, документов, образцов вооружения и техники. При действиях из разведывательной засады для захвата пленных из числа одиночных солдат или мелких групп надо стремиться проводить захват бесшумно (без открытия огня), с тем чтобы действия оставались скрытными и не привлекали внимания противника.

При устройстве разведывательных засад против превосходящего по силе противника или бронированных объектов применяется нападение после нанесения внезапного огневого поражения.

При устройстве разведывательной засады в составе мотострелкового взвода из его состава назначаются наблюдатели, группы захвата, обеспечения, управления и огневой поддержки.

Наблюдатели назначаются для своевременного обнаружения подходящего противника и предупреждения об этом командира.

Группа захвата предназначена для захвата пленных, документов, образцов вооружения и техники противника. Во взводе в ее состав может назначаться до мотострелкового отделения без боевой машины.

Группа обеспечения создается для остановки противника, воспрещения его подхода (отхода) и прикрытия огнем отхода подразделения после выполнения боевой задачи.

Группа управления и огневой поддержки создается для управления подразделениями (личным составом), поддержки огнем группы захвата и воспрещения подхода противника. Во взводе в ее состав включаются мотострелковое отделение, штатные и приданные огневые средства, находящиеся в подчинении командира взвода.

При устройстве разведывательной засады в составе мотострелкового отделения (группы специально подготовленных военнослужащих) из его состава назначаются подгруппы захвата и обеспечения.

Задача на устройство разведывательной засады командиру отделения ставится на местности или по карте. При постановке задачи указываются сведения о противнике, место, время, цель разведывательной засады и порядок действий после выполнения задачи. Уяснив полученную задачу, командир отделения определяет порядок выдвижения к месту разведывательной засады.

Вырабатывая замысел,командир взвода (отделения, группы) должен определить: порядок устройства и проведения засады; распределение личного состава и огневых средств по группам (подгруппам) с указанием порядка их действий; порядок обеспечения скрытности при подготовке, в ходе и после выполнения поставленной задачи.

При постановке боевых задачгруппам (подгруппам) указываются:

командиром взвода:

наблюдателям — места расположения, секторы наблюдения, порядок действий при появлении противника;

группе захвата — боевой состав, исходное положение; задачи по захвату пленных, документов, образцов вооружения и техники; порядок действий после выполнения задачи; время готовности;

группе обеспечения — боевой состав, боевая позиция;

полоса огня и дополнительный сектор обстрела; позиции огневых

средств, основные и запасные секторы обстрела; задачи по под-

держке действий группы захвата и по обеспечению отхода главных сил засады; объем инженерного оборудования позиции; порядок действий после выполнения задачи; время готовности;

группе управления и огневой поддержки — боевой состав, боевая позиция, полоса огня и дополнительный сектор обстрела; позиции огневых средств, основные и запасные секторы обстрела; задачи по поддержке действий группы захвата; объем инженерного оборудования позиции; порядок действий после выполнения задачи; время готовности;

командиром отделения (группы):

подгруппе захвата — боевой состав; исходное положение; задачи по захвату пленных, документов, образцов вооружения и техники; порядок действий после выполнения задачи; время готовности;

подгруппе обеспечения — боевой состав; боевая позиция; огневые позиции для каждого огневого средства; основной и дополнительный секторы обстрела; задачи по уничтожению противника, поддержке действий группы захвата и обеспечению ее отхода; объем инженерного оборудования позиции; порядок действий после выполнения задачи; время готовности.

До всего личного состава доводится место сбора после проведения засады.

При организации взаимодействиякомандир подразделения уточняет и согласовывает порядок действий при выдвижении к месту проведения засады и его занятии, огневом поражении противника, захвате пленных, образцов вооружения, техники и документов, осмотре убитых и раненых, отходе с места проведения засады.

Отделение выдвигается скрытно в готовности к внезапной встрече с противником. Первыми к месту проведения засады выдвигаются группа (подгруппа) обеспечения и наблюдатели, под прикрытием которых свое место занимают группы захвата, управления и огневой поддержки. С выходом к месту разведывательной засады командир отделения организует наблюдение и, расположив БМП (БТР) в укрытом месте в готовности к ведению огня на случай внезапного появления противника, лично изучает обстановку и местность в районе разведывательной засады и определяет наиболее вероятное направление движения противника, способ нападения, место расположения отделения, порядок действий личного состава после выполнения задачи или при обнаружении противником места разведывательной засады.

При наличии времени в районе разведывательной засады могут устанавливаться мины, готовиться к подрыву мосты, устраиваться завалы на лесных дорогах и т. п. Район расположения засады должен обеспечивать не только хорошее укрытие (маскировку), но и скрытые подступы к нему со своей стороны. Кроме того, необходимо иметь несколько удобных и скрытых вы-

ходов из разведывательной засады, иначе укрытие может оказаться ловушкой.

Мотострелковое отделение чаще участвует в разведывательной засаде в составе взвода, специально выделенного для проведения засады, или разведывательного органа, в состав которого оно назначено. Получив задачу от командира взвода об устройстве разведывательной засады, "командир отделения быстро и скрытно ставит свою боевую машину на указанную или самостоятельно выбранную позицию, маскирует ее и следы гусениц, организует наблюдение за командиром взвода и в сторону противника, готовит исходные данные для ведения огня с места. В дальнейшем всякое движение в районе разведывательной засады прекращается. Сигналы для нападения, открытия и прекращения огня при действиях в разведывательной засаде подаются командиром взвода.

Одиночные солдаты, офицеры, а также отдельные машины противника захватываются бесшумно специально назначенным отделением (группой). При появлении более крупных групп противника взвод подпускает их ближе и уничтожает огнем с близкого расстояния. Оставшиеся в живых солдаты и офицеры противника захватываются в плен, тщательно обыскиваются, оружие и документы, обнаруженные у них и при осмотре убитых и машин, изымаются.

Условные знаки (эмблемы) на боевой технике противника запоминаются или зарисовываются (фотографируются). Пленные, захваченные у противника документы, новые образцы вооружения и техники направляются старшему начальнику, выславшему засаду, с указанием, где, когда и при каких обстоятельствах они захвачены. На захваченных документах запрещается делать какие-либо надписи и пометки.

При устройстве разведывательной засады ночью боевые машины следует располагать на сокращенных интервалах по одну сторону от дороги, с тем чтобы исключить поражение своим огнем участников разведывательной засады. Для наблюдения за противником используются приборы ночного видения.

Успешно проведя разведывательную засаду, взвод продолжает выполнять основную задачу по разведке. Если взводу была поставлена задача только на проведение разведывательной засады, то он, выполнив задачу, скрытно отходит в расположение своего подразделения.

ОТДЕЛЕНИЕ В ПОИСКЕ

Поиск — способ добывания разведывательных сведений, который организуется в целях захвата пленных, документов, образцов вооружения, техники противника и проводится обычно при непосредственном соприкосновении с противником в обороне или

и подготовке наступления. Он проводится, как правило, ночью или в условиях ограниченной видимости.

Объектами нападения при проведении поиска могут быть одиночные военнослужащие или небольшие группы, расчеты огневых и других средств на переднем крае или в глубине расположения противника.

Для проведения поиска, как правило, назначается мотострелковый взвод (отделение), который обычно усиливается саперами со средствами разминирования, а для поддержки выделяются огневые средства. Из состава подразделения, назначенного для проведения поиска, назначаются группы (подгруппы) захвата, разграждения и обеспечения.

Группа (подгруппа) захвата предназначена для захвата пленных, документов, образцов вооружения и техники противника.

Группа (подгруппа) разграждения предназначена для обеспечения преодоления группами захвата и обеспечения инженерных заграждений перед передним краем противника, при выходе к объекту нападения и возвращении в расположение своих войск. Она создается из приданного инженерно-саперного подразделения (саперов) или специально подготовленных солдат взвода (отделения).

Группа (подгруппа) обеспечения предназначена для поддержки группы захвата огнем, воспрещения подхода противника и обеспечения отхода подразделения после проведения поиска. Командир взвода (отделения) должен знать порядок огневой поддержки, сигналы вызова и прекращения огня.

Уяснив полученную задачу и оценив обстановку, командир от-деления организует непрерывное наблюдение за объектом поиска и действиями противника в этом районе и принимает решение.

Вырабатывая замысел,командир взвода (отделения) должен определить: порядок и способ проведения поиска; распределение личного состава и огневых средств по группам (подгруппам) с указанием порядка их действий; порядок проделывания проходов; маршрут выдвижения к объекту; порядок обеспечения скрытности при подготовке, в ходе и после выполнения полученной задачи.

При постановке боевых задачгруппам (подгруппам) указываются:

группе (подгруппе) захвата — боевой состав; исходное положение; порядок перехода переднего края; задачи по захвату пленных; порядок действий после выполнения задачи; время готовности;

группе (подгруппе) разграждения — боевые задачи по обеспечению прохода групп захвата через инженерные заграждения противника (места и время проделывания); порядок действий; время готовности;

группе (подгруппе) обеспечения — боевой состав, задачи по поддержке действий группы захвата и по обеспечению ее отхода; порядок действий после выполнения задачи; время готовности.

В установленное время взвод (отделение) бесшумно и скрытно выдвигается к объекту нападения. Первой для проделывания прохода в заграждениях выдвигается группа (подгруппа) разграждения. Получив от нее сигнал о готовности прохода, выдвигается группа (подгруппа) обеспечения, за ней группа (подгруппа) захвата. Командир взвода (отделения) обычно находится с группой (подгруппой) захвата.

Приблизившись к объекту, группа (подгруппа) захвата внезапно и, как правило, без выстрелов нападает на противника и захватывает пленных. Группа (подгруппа) обеспечения находится в готовности прикрыть нападающих огнем.

Взвод (отделение), захватив пленных, быстро отходит в свое расположение. Первым отходит группа (подгруппа) захвата, затем группа (подгруппа) обеспечения, последней группа (подгруппа) разграждения. Отход совершается бесшумно или под прикрытием огня.

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА

ОСНОВЫ СТРЕЛЬБЫ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

Сведения из внутренней баллистики.Внутренняя баллистика рассматривает явления, которые происходят при выстреле, особенно при движении пули (гранаты) по каналу ствола.

Выстреломназывается выбрасывание пули (гранаты) из канала ствола оружия энергией газов, образующихся при сгорании порохового заряда.

При выстреле из стрелкового оружия происходят следующие явления. От удара бойка по капсюлю боевого патрона, досланного в патронник, взрывается ударный состав капсюля и образуется пламя, которое через затравочные отверстия в дне гильзы проникает к пороховому заряду и воспламеняет его. При сгорании порохового (боевого) заряда образуется большое количество сильно нагретых газов, создающих в канале ствола высокое давление на дно пули, дно и стенки гильзы, а также на стенки ствола и затвора.

Наибольшей величины давление газов достигает, когда пуля находится в 4—6 см от начала нарезной части ствола. К этому моменту давление пороховых газов достигает 280—290 МПа. Скорость движения пули вследствие этого возрастает.Начальная скорость— это скорость движения пули у дульного среза ствола. Она зависит от длины ствола, массы пули, массы порохового заряда, его температуры, влажности и других факторов.

Давление газов при выстреле на дно гильзы вызывает движение оружия (ствола) назад. Это движение называется отдачей.Она ощущается в виде толчка в плечо, руку и грунт. Сила давления пороховых газов (сила отдачи) и сила сопротивления отдачи

(упор приклада, рукоятки, центр тяжести оружия и т. д.) расположены не на одной прямой и направлены в противоположные стороны. Они образуют пару сил, под действием которой дульная часть ствола оружия отклоняется кверху. Кроме того, при выстреле ствол оружия совершает колебательные движения (вибрирует).

Колебания ствола, отдача оружия и другие причины приводят к образованию угла между направлением оси канала ствола до выстрела и направлением ее в момент вылета пули. Этот угол называется углом вылета.

Вцелях уменьшения вредного влияния отдачи на результаты стрельбы в некоторых образцах стрелкового оружия применяются специальные устройства — дульные тормоза и компенсаторы.

Сведения из внешней баллистики.Внешняя баллистика рассматривает движение пули (гранаты) в воздухе. Вылетев из канала ствола, пуля движется по инерции (противотанковая граната к гранатомету РПГ-7 движется по инерции после окончания истечения газов из реактивного двигателя, т. е. после прекращения действия реактивной силы).

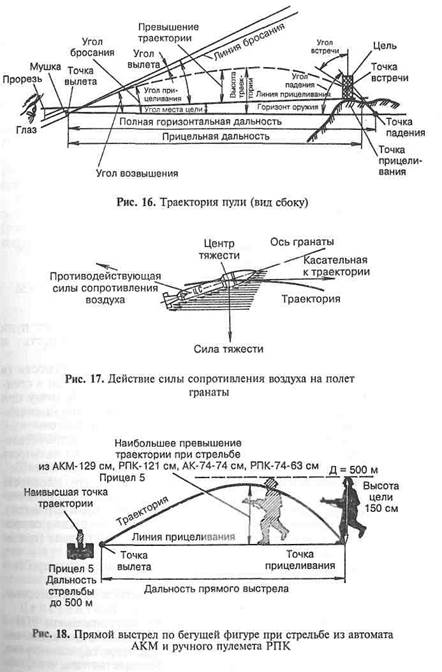

В момент выстрела ствол оружия занимает определенное положение. Прямая линия, представляющая продолжение оси канала ствола в момент выстрела пули (гранаты), называется линией бросания.

При движении в воздухе пуля (граната) подвергается действию сил тяжести и сопротивления воздуха. Сила тяжести направлена вниз и заставляет пулю (гранату) постепенно понижаться, а сила сопротивления воздуха направлена навстречу движению пули (гранаты) и непрерывно замедляет ее движение, а также стремится опрокинуть ее головной частью назад. Под действием этих двух сил пуля (граната) летит в воздухе не по линии бросания, а по неравномерно изогнутой кривой линии, расположенной ниже линии бросания. Кривая линия, которую описывает центр тяжести пули (гранаты) при полете в воздухе, называется траекторией (рис. 16).

Устойчивость гранаты в полете обеспечивается наличием стабилизатора, который позволяет перенести центр сопротивления воздуха назад, за центр тяжести гранаты (рис. 17). Вследствие этого сила сопротивления воздуха поворачивает ось гранаты к касательной к траектории, заставляя гранату двигаться головной частью вперед.

Выстрел, при котором траектория не поднимается над линией прицеливания выше цели на всем своем протяжении, называется прямым выстрелом(рис. 18).

Округленные дальности прямого выстрела по различным целям при стрельбе из некоторых видов стрелкового оружия приведены в таблице 2.

|

Таблица 2

Округленные дальности прямого выстрела

| Дальности прямого выстрела при стрельбе из оружия под патрон, м | ||||

| их название и номера мишеней | 14,5-мм | винтовочный | 5,45-мм | обр. 1943 г. |

| Цели высотой 0,5—0,55 м: грудная фигура; противотанковый гранатомет; пулемет (мишени № 6, 9а, 10) Цели высотой 0,75—0,8 м: пулеметный расчет; БТРв окопе; безоткатное орудие (ПТУР) на автомобиле в окопе; артиллерийское орудие в окопе (мишени № 10а, 176, 19а) Цели высотой 1—1,1 м: поясная фигура; ручной противотанковый гранатомет; противотанковое орудие (мишени № 7, 9, И) Цели высотой 1,5 м: бегущая фигура; безоткатное орудие (ПТУР)на автомобиле (мишени № 8, 17, 17а) Цели высотой 1,9—2,5 м: БТР; пехота на автомобиле (мишени № 13а, 22) | 900 1000 | 400 500 600 700 | 500 650 |

Кроме сил тяжести и сопротивления воздуха на полет пули оказывают влияние атмосферное давление, влажность и температура воздуха, направление ветра.

Атмосферное давление при повышении местности (в сравнении с уровнем моря) на каждые 100 м понижается в среднем на 9 мм рт. ст. (округленно на 10 мм рт. ст.). Поэтому при стрельбе в горах плотность и сила сопротивления воздуха уменьшаются, а дальность полета пули (гранаты) увеличивается.

Изменение влажности воздуха оказывает незначительное влияние на плотность воздуха и, следовательно, на дальность полета пули (гранаты), поэтому оно не учитывается при стрельбе.

При повышении температуры воздуха его плотность уменьшается, а вследствие этого уменьшается сила сопротивления воздуха и увеличивается дальность полета пули (гранаты). Наоборот, с понижением температуры плотность и сила сопротивления воздуха увеличиваются, а дальность полета пули (гранаты) уменьшается.

При попутном ветре пуля (граната) летит дальше, чем при безветрии, а при встречном ветре — ближе.

Боковой ветер справа отклоняет пулю в левую сторону, ветер слева — в правую сторону.

Противотанковая граната при стрельбе из гранатомета РПГ-' на активном участке полета (при работе реактивного двигателя) отклоняется в сторону, откуда дует ветер: при ветре справа—вправо, при ветре слева—влево. Такое явление объясняется тем, что боко-

вой ветер поворачивает хвостовую часть гранаты в направлении ветра, а головную часть — против ветра, и под действием реактивной силы, направленной вдоль оси, граната летит в сторону ветра. На пассивном участке траектории (при полете гранаты по инерции) граната, как и пуля, отклоняется в сторону, куда дует ветер.

Рассеивание пуль (гранат) при стрельбе.При стрельбе из одного и того же оружия вследствие ряда случайных причин каждая пуля (граната) описывает свою траекторию и имеет свою точку попадания (встречи), не совпадающую с другими. Происходит разбрасывание пуль (гранат).

Явление разбрасывания пуль (гранат) при стрельбе из одного и того же оружия практически в одинаковых условиях называется естественным рассеиванием.

Совокупность траекторий пуль (гранат), полученных вследствие их естественного рассеивания, называется снопом траекторий (рис. 19), а траектория, проходящая в середине снопа траекторий, называется средней траекторией.

Точка пересечения средней траектории с поверхностью цели (преграды) называется средней точкой попаданияили центром рассеивания.

Действительность стрельбы.При стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов в зависимости от характера цели, расстояния до нее, способа ведения огня, вида боеприпасов и других факторов могут быть достигнуты различные результаты. Для выбора наиболее эффективного в данных условиях способа выполнения огневых задач необходимо произвести оценку стрельбы, т. е. определить ее действительность.

Действительностью стрельбы называется степень соответствия результатов стрельбы поставленной огневой задаче. Она может быть определена заранее расчетным путем или по результа-стрельб. Действительность стрельбы зависит от положения, из которого ведется стрельба (от способа ведения огня), дальности

стрельбы, характера цели, условий наблюдения, степени обученности стреляющих и других факторов. С увеличением дальности до цели уменьшается действительность стрельбы. Чем больше размеры цели и лучше условия наблюдения, тем действительнее стрельба. Действительность стрельбы, кроме того, определяется степенью убойного и пробивного действия пули (гранаты).

ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ В ПЕШЕМ ПОРЯДКЕ

Общие положения.При действиях в пешем порядке огонь из гранатометов ведется с места из положений «лежа», с «колена» и «стоя», а из автоматов, ручных пулеметов, кроме того, и на ходу.

В зависимости от состояния цели (цель может быть неподвижной или движущейся) и от способа ведения огня (огонь может вестись с места, с остановки и т. д.) дальность до цели и направление стрельбы могут изменяться или не изменяться. Так, за время от момента определения дальности до цели до момента производства первого выстрела дальность до цели и направление стрельбы не изменяются при ведении огня с места и с остановки по неподвижной цели.

Во всех остальных случаях изменяются дальность до цели и направление стрельбы. В частности, при ведении огня в пешем порядке дальность до цели и направление стрельбы могут изменяться в результате движения цели.

Решение огневой задачи стрельбой из любого оружия обычно включает подготовку стрельбы и стрельбу.

Подготовка стрельбывключает: обнаружение, выбор цели и целеуказание; определение дальности (расстояния) до цели;

выбор оружия и боеприпасов; заряжание оружия; определение направления и скорости движения цели (если она движется) и величин поправок на движение цели; выбор положения для стрельбы (способа ведения огня); определение поправок на отклонение условий стрельбы от табличных; определение суммарных поправок для первой очереди (выстрела);

назначение исходных установок для первой очереди (выстрела).

Стрельбавключает в себя производство очереди (выстрела), наблюдение за результатами стрельбы и ее корректирование. Стрельба ведется обычно до поражения (уничтожения, подавления или разрушения) цели.

Выбор цели для поражения производится на основании оценки ее важности, удаления и уязвимости.

При оценке нескольких целей для поражения следует руководствоваться таким правилом: выбирать наиболее важную в данный момент цель, а из одинаково важных — ближайшую и легче уязвимую.

При действиях отделения в пешем порядке целеуказание в большинстве случаев осуществляется: относительно ориентиров (местных предметов); стрельбой патронами с трассирующими пулями; сигнальными ракетами, выпускаемыми в направлении цели.

Целеуказания относительно ориентиров (местных предметов), производимые голосом, осуществляются в такой форме: «Ориентир первый, влево 40, дальше 200 — противотанковое орудие» (рис. 20, а); «Прямо, широкий куст, вправо 30, ближе 50 — противотанковый гранатомет» (рис. 20, б); «Впереди справа, у развилки дорог — танк» (рис. 20, в); «Впереди слева, памят-

ник, влево 50, дальше 100 — реактивное противотанковое ружье» (рис. 20, г).

Командир при целеуказании ставит огневую задачу или подает команду для открытия огня, например: «Пулеметчику, широкий куст, вправо 30, ближе 50 — противотанковый гранатомет, три, под цель — огонь».

Дальность до цели определяется: глазомерно, по угловой величине цели, с помошью электронно-оптических дальномеров.

Глазомерно определение дальности до цели проводится: ее сравнением с известной дальностью до ориентира (местного предмета); по отрезкам местности, хорошо запечатлевшимся в зрительной памяти; по степени видимости и кажущейся величине цели, а также путем сочетания двух последних приемов.

Дальность до цели по ее угловой величине определяется при стрельбе с места и с остановки. Для этого используются шкалы сетки оптического прицела или прибора наблюдения, а также прицельные приспособления стрелкового оружия. Кроме того, могут производиться вычисления по формуле тысячной

Д=В(Ш)*1000/У

где Д — дальность до цели (предмета), м;

В (Ш) — высота (ширина) цели (предмета), м; 1000 — постоянная величина;

У — угол, под которым видна цель (предмет), в тысячных. Определение дальности с помощью прицельных приспособлений стрелкового оружия производится сравнением видимых размеров цели с кроющей величиной мушки или прорези прицела. Оружие в этом случае удерживается в принятом положении для стрельбы. Например, если при стрельбе из автомата АКМ видимая ширина пулемета (0,75 м) равна ширине мушки, то дальность до цели 250 м; если пулемет кажется в два раза уже мушки, дальность до нее 500 м. Аналогично можно использовать и прорезь прицела оружия.

Для определения дальности до цели (предмета) вычислением по формуле тысячной необходимо знать высоту или ширину этой цели (предмета) и ее угловую величину.

Пример.Определить дальность до танка противника, если его ширина в 3,5 м видна под углом в 5 тысячных (0-05).

Решение.

Д=Ш*1000/У=3,5*1000/5=700м

Угловая величина цели (предмета) измеряется с помощью оптических приборов (бинокля, перископа и др.), а при отсутствии их — с помощью пальцев руки и подручных предметов (линейки с миллиметровыми делениями, карандаша, спичечной коробки и т. д.). Для измерения углов с помощью оптических приборов необходимо знать цену делений их угломерных сеток. При измерении угловых величин с помощью подручных предметов их необходимо держать перед собой на удалении 50 см от глаза. Тогда одно миллиметровое деление линейки будет соответствовать двум тысячным дальности (2 т. д.). Угловая величина может быть найдена по формуле тысячной, которая может быть записана в следующем виде:

У=В(Ш)*1000/Д

Пример.Измерить угловую величину дерева с помощью линейки, если при ее удалении на 50 см от глаза (Д=500 мм) высота (б) соответствует 25 мм.Решение.

У=В*1000/Д=25*1000/500=50т.д.

Угловые величины кулака и пальцев руки при их удалении от глаза на 50 см (рис. 21) являются средними, поэтому каждый сержант и солдат должен их уточнить и запомнить.

Направление движения цели определяетсяглазомерно по ее курсовому углу (углу между направлением движения цели и направлением стрельбы). Оно может быть фронтальным, косым или фланговым. Фронтальное — это движение цели на стреляющего (или от него) под курсовыми углами от 0 до 30° (или от 150 до 180°). Косым движением считается такое, при котором цель перемещается под курсовыми углами от 30 до 60° (или от 120 до 0°). За фланговое движение принимается такое, при котором 1ель движется под курсовыми углами от 60 до 120°.

Скорость движения цели определяется глазомерно.

Выбор способа ведения огня зависит от условий обстановки и стрельбы. Стрельба по движущимся целям ведется двумя методами (способами): сопровождения и выжидания.

При стрельбе методом сопровождения цели стреляющий, учтя табличное упреждение, сопровождает перемещением оружия движение цели; в момент правильной наводки открывает огонь, продолжая сопровождать цель. Этот метод чаще применяется тогда, когда цель движется с постоянной скоростью.

При стрельбе методом выжидания цели стреляющий прицеливается в точку, выбранную на пути движения цели, и открывает огонь с подходом цели к этой точке на величину нужного упреждения.

Величина поправки направления на движение своей машины (рис. 22) определяется и учитывается при стрельбе из пулеметов и автоматов с ходу, когда машина имеет фланговое или косое движение относительно цели. Объясняется это тем, что при стрельбе с ходу в сторону правого или левого борта БМП (БТР) пуля, покинув ствол оружия с определенной начальной скоростью, сохраняет по инерции и скорость движения машины. Чтобы это учесть при стрельбе, необходимо ствол оружия довернуть до цели в сторону, противоположную движению машины.

Поправка направления на фланговое движение машины со скоростью 10 км/ч составляет: 3 т. д. — при стрельбе из пулемета КПВТ 14,5-мм патронами; 4 т.д. — при стрельбе из всех пулеметов и автоматов 5,45-мм и винтовочными патронами; 5 т.д. — при стрельбе из всех пулеметов и автоматов обр. 1943 г. При косом движении машины указанные выше поправки уменьшаются в два раза.

Пример.Готовится стрельба из пулемета РПК-74 через бойницу правого борта БТР при фланговом движении машины со скоростью 10 км/ч по ручному противотанковому гранатомету (рис. 22, а). Определить величину поправки направления на движение машины.

Решение. Согласно изложенному выше правилу 2м=4 т. д. Это значит, что ствол пулемета надо довернуть вправо от цели на 0-04, для чего целик передвинуть вправо на два деления и оружие наводить в центр цели.

При стрельбе по живой силе противника из любого автомата (пулемета) поправку направления на фланговое движение машины можно также учитывать выносом точки прицеливания на число фигур, равное числу сотен метров до цели.

Определение поправок на отклонение условий стрельбы от нормальных. За основные нормальные условия приняты следующие:

метеорологические условия: атмосферное давление 750 мм рт. ст.; относительная влажность воздуха 50 %; ветер отсутствует;

баллистические условия: масса пули (гранаты), начальная скорость и угол вылета равны значениям, указанным в таблицах стрельбы; температура заряда 15 °С (температура заряда принимается равной температуре воздуха); высота мушки установлена по данным приведения оружия к нормальному бою; высоты (деления) прицела соответствуют табличным углам прицеливания;

топографические условия: цель находится на горизонте оружия; боковой наклон оружия отсутствует.

При отклонении условий стрельбы от табличных может возникнуть необходимость определения и учета поправок дальности и направления стрельбы.

Поправки дальности учитываются при назначении исходных установок путем увеличения (уменьшения) установки прицела или повышения (понижения) точки прицеливания.

При стрельбе из стрелкового оружия наиболее существенными поправками дальности являются поправки на изменение температуры воздуха (порохового заряда), а при стрельбе из гранатомета РПГ-7 дополнительно к этому и поправки на продольный ветер. Другие поправки дальности можно не учитывать.

Поправка на температуру при стрельбе из стрелкового оружия в летних условиях незначительная и практически не учитывается. Эту поправку зимой (в условиях низких температур) необходимо учитывать при стрельбе из стрелкового оружия под патрон обр. 3 г., 5,45-мм и винтовочные патроны на дальности свыше 400 м.

При стрельбе за пределы указанных дальностей поправки на температуру (∆Хt) могут определяться по формуле

∆Хt=ТПр/4

где Т — отклонение температуры воздуха от табличной (15 °С);

Пр — установка прицела, соответствующая дальности до цели;

4 — постоянное число.

Пример.Определить поправку дальности, если дальность до цели 700 м и стрельба ведется из автомата АК-74 при температуре минус 25 °С.

Решение. 1. Отклонение температуры от табличной ДГ= 40 °С. 2. По формуле поправки на температуру

∆Хt=40*7/4=70

Это значит, что огонь следует вести с прицелом 7 (700+70 = 770 м).

Поправки на температуру при стрельбе из гранатомета РПГ-7 учитываются маховичком температурных поправок, который устанавливается: на деление «+» при температуре воздуха выше 0 "С; на деление «-» при температуре воздуха ниже 0 °С.

Продольный сильный ветер оказывает значительное влияние на дальность полета противотанковой гранаты.

При стрельбе из гранатомета РПГ-7 для учета поправки дальности при сильном встречном ветре прицеливаться надо в верхний край цели, а при сильном попутном ветре — в нижний край цели.

Из поправок направления наибольшее значение имеют поправки на боковой (косой) ветер.

В полевых условиях поправки на боковой ветер обычно определяются с помощью мнемонических правил.

Для стрельбы из гранатомета РПГ-7 поправка на умеренный боковой ветер (4 м/с) равна 1,5 деления шкалы боковых поправок (или 0-15).

На косой ветер поправки направления уменьшаются в два раза.

Если стрельба должна вестись в таких условиях, когда нужно учитывать несколько поправок, определяются суммарные поправки дальности и направления.

Суммарная поправка дальности определяется путем сложения поправок (с учетом их знаков). При определении суммарной поправки дальности учитываются следующие поправки: на фронтальное (косое) движение цели, а также на температуру. В определенных случаях также учитываются поправки дальности на сильный продольный ветер и на отклонение атмосферного давления (при стрельбе в горах).