|

|

Разведчик В.А. Калганов

Виктор Андреевич Калганов

Виктор Андреевич Калганов, основатель океанариума в бухте Казачья города Севастополя, – легендарный разведчик. О нём Юрий Стрехнин написал книгу «Отряд бороды».

Виктор Андреевич вспоминал: «После московской школы я поступил в Высшее военно-морское училище имени Ф.Э. Дзержинского. Узнав о начале войны, пошёл в военкомат, оттуда меня направили младшим лейтенантом на реку Дунай командовать разведывательным отрядом».

В 1941 году небольшой отряд из десяти человек был передан в распоряжение штаба Дунайской флотилии для разведки минных заграждений, чтобы обеспечить проход советских бронекатеров.

На захваченных отрядом полуглиссерах были доставлены несколько немецких «языков». Сведения, полученные от «языков», сыграли большую роль в окончательном разгроме фашистов.

Особенно запомнилась разведчикам операция «Канализационная труба».

Калганов рассказывал: «Я завязал бороду женским чулком, чтобы её не запачкать, и дал зарок – до конца войны не сбривать бороды.

Отряд через люки канализации прошёл к немецкому штабу. Операция прошла успешно. Были похищены карты минного поля Дуная. За удачные операции приказом командира Дунайской флотилии все бойцы разведывательного отряда были награждены, в том числе и я, старший лейтенант, орденом Красного знамени 1-ой степени и орденом Александра Невского. Но кроме орденов и медалей война оставила шрамы и раны».

Эта операция положительно повлияла на ход военных действий.

Позже разведывательный отряд был снят в фильмах «Разведчики» и «Голубые дали».

Затем был Крымский период, когда отряд Калганова вместе с партизанами города Ялты громил фашистов.

После войны Виктор Андреевич стал капитаном 1-го ранга, основателем нового научного направления в гидродинамике – использование дельфинов в качестве помощников человека в море. С весны 1966 года до лета 1973 года, до увольнения из рядов Вооружённых Сил, командовал океанариумом Военно-морского флота СССР.

Партизаны Крыма

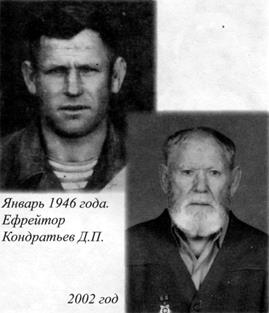

Государственный океанариум расположен в районе 35-й береговой батареи, где воевал Дмитрий Павлович Кондратьев.

Родился он в Севастополе. Ещё до войны отслужил в 7-м стрелковом полку, а в 1940 году уволился рядовым в запас.

В конце июня 1941 года, когда началась война, Дмитрий Кондратьев двадцатишестилетним парнем был призван в инженерные войска – шофёром.

Как и многие защитники Севастополя, в июле 1942 года оказался в районе 35-й береговой батареи. Отсутствие боеприпасов, продовольствия, медикаментов и воды не позволило долго сдерживать натиск немецких войск. Севастополь по распоряжению командования был оставлен.

Дмитрий Павлович попал в плен и с многотысячной колонной советских военнопленных отправлен в концлагерь, расположенный в Симферополе.

В течение первых суток колонна дошла до Бахчисарая.

Тяготы и лишения сближают людей. Сосед в колонне предложил бежать. Им удалось осуществить свой план. Но фронт был слишком далеко. Они направились в район Ялты к партизанам. В отряде «Сокол» Дмитрий Павлович стал разведчиком. Отличался отвагой, мужеством, инициативой.

В 1945 году на Дунае участвовал в боевых действиях на катере-охотнике совместно с разведотрядом Виктора Андреевича Калганова.

За отвагу и мужество Дмитрий Павлович награждён орденом Красного знамени, орденом «За мужество» 3-й степени, медалями «За Победу над Германией», «За оборону Севастополя»… В общей сложности наград у него тринадцать!

|

Девочка-танкист

В тёмную декабрьскую ночь 1941 года семь разведчиков пробирались от хутора Мекензиевы горы в сторону Черкез-Кермена. Шествие замыкал самый низкорослый из них с санитарной сумкой на боку.

Судя по внешнему виду, это были морские пехотинцы в тельняшках, бушлатах и чёрных шинелях.

Только последний одет был в армейскую форму. Шинель у него топорщилась на спине и была велика в длину и ширину. Сапоги, значительно больше положенного, захватывали непослушными носками каменистую землю.

Старший следил за шедшими позади и, прикладывая палец к губам, напоминал о необходимой тишине.

Разведчики миновали нейтральную полосу, бесшумно легли на землю и поползли. Чтобы успеть за ними, самый младший пополз на четвереньках.

Старшина остановил группу, дожидаясь последнего. Когда тот поравнялся с ним, положил ему пониже спины мощную свою пятерню, с силой прижал к земле и зашептал:

– Зад не выставляй как пулемёт, ровнее ползи. Низкорослый плюхнулся животом на мёрзлую землю и замер.

– Ты потише, Серёга, – сказал кто-то из ребят, – пацан ведь.

Старший задумался. Целый месяц мальчишка просился в разведку, а вчера старшина сдался, прицепил к поясу санитара финский нож и дал ему карабин.

И оружие, и санитарная сумка мешали юному разведчику, но жалоб не слышно было, старался изо всех сил.

Передвигались в полной тишине, и вдруг где-то, совсем рядом, в низине засветились точки от горящих папирос.

Старшина поднял руку, разведчики остановились. Трое направились к вражеским окопам...

Время тянулось, как вечность. Наконец послышался лёгкий шорох. Сердце у юного разведчика забилось так, будто хотело выскочить. Он схватился за карабин, но разведчик, лежащий рядом, вовремя остановил его.

Показался старшина, за ним двое других тянули связанного немца.

Операция прошла успешно, но когда стали подходить к своим, старшина заметил, что одного из разведчиков нет.

– Ты веди пленного, – сказал он мальчугану, – тут недалеко до наших, а мы поищем отставшего.

– Есть, товарищ старшина! – ответил парнишка радостно. Когда разведчики растаяли в темноте, юный боец подтолкнул пленного в спину и гордо отправился в путь.

Немец заметил, что вместо конвоира его ведёт мальчик, резко развернулся и ударил его ногой.

Разведчик упал, но тут же вскочил с финкой в руке. Пленный кинулся на юного разведчика и напоролся на финку.

Дико заорав, немец замертво рухнул к ногам парнишки, который от страха лишился голоса.

Подбежали разведчики. Старший кинулся к пленному и, убедившись, что он мёртв, разразился нецензурной бранью, потом одной рукой схватил за грудки конвоира, а другую занёс над ним. Речь мгновенно вернулась к пацану:

– Мамочка моя, что же я сделала?! – последовал испуганный крик, и слёзы полились в три ручья.

Рука старшины застыла в воздухе...

Зинаида Подольская

– Ты что, девчонка? – хрипло спросил он.

– Да-а-а, – протянула разведчица.

– А зовут как?

– Зина Подольская.

– Чья же ты будешь?

– Из 47-го медсанбата, медсестра.

– А лет сколько?

– Тринадцать.

– Тринадцать?! Как же ты в медсанбат попала?

– Сказала, что мне шестнадцать... Только не выдавайте меня....

Старшина сбросил с Зининых ног пленного, вытащил из его груди финку, обтёр её о шинель немца и протянул медсестре со словами:

– Это на память тебе о первой разведке. Одного не пойму, зачем она тебе понадобилась?

– Чтобы научиться ползать, иначе раненых с поля боя не вытащить.

– Ну и как, научилась?

– Да-а-а, – ответила Зина и опять заплакала.

– Ну, будет тебе, старшина, – сказал один из разведчиков, – «языка» добудем ещё, нам это не впервой, а девчонку жалко, в разведку пошла наравне с бывалыми моряками, да ещё немца пришлёпнула. Ни дать, ни взять – Даша Севастопольская.

Всю дорогу ребята шутили и оказывали наперебой знаки внимания девочке. Угощали её сахаром и галетами, обещали форму морскую достать по росту, а прощаясь, каждый пожал ей руку.

Вернувшись в медсанбат, Зина не могла уснуть, у неё тряслись руки, подкатывала тошнота...

«Вот, оказывается, какая война, – думала Зина, – надо убить врага, чтобы сохранить свою жизнь. Или он тебя, или ты его, другого не дано».

За эту ночь она стала намного взрослее, разведка научила её гневу и ярости.

Через неделю в Инкерманские штольни, где находился 47-й медсанбат, пришли моряки из 7-й бригады морской пехоты. Они попросили направить к ним в бригаду медсестру Зинаиду Подольскую. Получив разрешение, вызвали её. Зина обрадовалась, увидев знакомых разведчиков. Они передали ей узел с одеждой и попросили переодеться. Когда Зина вышла к ним в морской форме, её встретили семь белозубых улыбок и четырнадцать сияющих глаз.

Брюки, ботинки, суконка, тельняшка, шинель и даже тёмный берет с красной звёздочкой – всё было ей впору. Только морской широкий пояс с начищенной бляхой она держала в руках: талия у девочки была очень тоненькой.

Разведчики 7-й бригады морской пехоты располагались в землянках у горы Госфор, ближе к Балаклаве. В одной из землянок, где находились медсёстры, моряки устроили Зину.

Когда они уходили в разведку, всегда брали её с собой. Медсестричка научилась ползать очень ловко, но однажды там же, на Мекензиевых горах, пуля прошила ей правую руку.

Зину доставили в госпиталь на Большую землю. Палата, куда положили её, была многоместная. На койке слева лежал танкист, совсем молоденький. У него были забинтованы голова и лицо. Никто не знал, будет ли он видеть. Справа стонала тяжелораненая девушка-снайпер, убившая более сорока гитлеровцев.

Свободного времени было много. Зина часто вспоминала дом и маму...

Жили они в Севастополе на улице Портовой, в двадцать шестом номере, в районе железнодорожного вокзала. Перед началом войны Зина бегала в школу, в четвёртый класс.

Ей не было ещё и тринадцати, когда она поступила на курсы ПБХО*. Проводились они на Приморском бульваре, в деревянном театре. Закончив их, девочка поступила на курсы сандружинниц.

Подготовкой медперсонала не только для больниц, но и для воинских частей занимался городской комитет Красного Креста. Учёба проходила в здании по улице Ленина. Заведовала курсами врач Малиновская. Принимали на курсы только с шестнадцати лет. Зине пришлось прибавить себе три года. Занималась она очень усердно. Освоила сложные перевязки на суставах, предплечьях и лице. Изучила открытые и закрытые переломы, наложение жгутов, остановку кровотечения.

Врачи заметили Зину и ставили в пример другим. После окончания курсов её зачислили в 47-й медсанбат. Из дому ушла, оставив матери записку: «Ухожу на фронт добровольцем, буду выносить раненых с поля боя».

Мать была в ужасе, схватила записку и побежала в редакцию газеты «Красный черноморец», где работала старшей машинисткой, показала записку редактору газеты Павлу Ильичу Мусьякову. Он разослал корреспондентов по всему городу, но девочку так и не нашли.

Через месяц Зина пришла в редакцию в военной форме, с красным крестом на рукаве. Весь коллектив редакции уговаривал её вернуться к матери, но она не согласилась.

– Я уже красноармеец, присягу дала, – сказала она и показала армейскую книжку, в которой всё было правильным, кроме возраста...

После встречи с матерью она успела побывать в разведке, и не раз, а потом госпиталь...

Рука долго не заживала, но когда рана затянулась, медсестра стала проситься на передовую. Зину направили в самое пекло, в район Керчи.

Командир санвзвода 384-го стрелкового полка Зинаида Подольская оказалась в гуще сражений. Наши отступали. Часть, в которой находилась Зина, прикрывала отход. Она и раньше участвовала в тяжёлых боях, но то, что ей довелось испытать тогда, в районе Керчи, было ни с чем не сравнимо.

Фашисты наседали, они шли следом, дозубов вооружённые. Самолёты с чёрными крестами летали над головами наших бойцов и с бреющего полёта поливали струями свинца. Разрывались мины и бомбы, шипели, пролетая, снаряды. И в этом смертельном пекле девочка выносила раненых. На секунду отрывалась от земли, определяла, куда надо ползти, и спешила оказать помощь бойцам, не думая о своей собственной жизни. Она слышала своё имя, её звали на помощь, и это было для неё важнее всего на свете. Как ящерица, прижимаясь к земле, медсестра ползла от одного солдатам к другому, перевязывала руки, ноги, головы...

С раннего утра и до поздней ночи Зина перетаскивала раненых в укрытие вместе с их оружием.

Последнего моряка тянула на плащ-палатке в полной темноте, передала фельдшеру, а когда тот вернулся спросить, давно ли наложен жгут, медсестра спала прямо на земле, там, где он принял от неё бойца.

Пожилой командир с почерневшим от копоти лицом бережно поднял девочку, отнёс в укрытие и положил рядом с ней кусок солёной рыбы и несколько сухарей. Это всё, чем питались бойцы.

Пресной воды не было. Когда очень хотелось пить, пили морскую. Зину от неё выворачивало. Зная это, командир вылил последнюю воду из своей фляги в кружку и поставил её возле медсестры, накрыл юную спасительницу шинелью, сел на землю у её изголовья и тоже уснул.

Проснулась Зина рано. Был густой туман. Рядом с ней стоял командир роты, старший лейтенант Назимов, он рассматривал в бинокль наш танк, подбитый фашистами. Она слышала, как Назимов говорил:

– Танк подбит, но не сгорел, там могут быть люди, но едва ли они живы.

– Я пойду, посмотрю, – сказала Зина. Командир промолчал, и медсестра приняла это как разрешение к действию.

Съев рыбу и сухари, сделав несколько глотков живительной влаги, Зина вылезла из укрытия. Сначала шла, пока был кустарник, а когда его не стало, поползла по ровному полю к танку.

После вчерашнего кошмара утро на редкость было тихим. Туман опустился на долину смерти, оставленную нашими накануне, и полз по ней, прикрывая, как саваном, тела убитых бойцов. Зина была заодно и с родной землёй, к которой прижималась всем своим существом, и с туманом, скрывающим не только погибших, но и её от глаз фашистов. Однако волнение не покидало. Расстояние до танка было не менее километра. Но всё-таки она доползла. Танк лежал перевёрнутым на правый бок, крышку люка снесло, и можно было проникнуть внутрь. Зина незамедлительно сделала это. В танке было трое, двое убитых, а третий, тяжелораненый, без сознания.

Зина с большим трудом вытащила танкиста из люка и потащила к большой скирде сена, что виднелась метрах в пятидесяти от танка.

Спрятав раненого за скирдой, она осторожно выглянула и застыла от страха. К танку шло двое фашистов с автоматами. Они заглянули в люк и стали бить прикладами мёртвые тела, потом стрелять по ним.

Зина следила за гитлеровцами и молила Бога, чтобы они не заметили её и танкиста.

Немцы обошли вокруг танка и направились в противоположную сторону от скирды.

Зина перевязала раненого и потащила к своим. Ей пришлось ползти по открытому полю ещё около километра. Когда она достигла своих позиций, Назимов, считавший, что Зина погибла, несказанно обрадовался её возвращению и сказал:

– Ты не просто спасла раненого командира, а сотворила чудо. Сегодня же представлю тебя к награде... Он выполнил своё слово, но отправить написанное не успел... Вновь началась канонада.

Повторился вчерашний кошмар, только с утроенной силой. От бесконечных разрывов бомб, снарядов, мин небо стало чёрным, а бомбы всё сыпались и сыпались, оставляя после себя огромные воронки, над которыми не успевали оседать тёмные фонтаны земли.

Совершенно оглохшая от грохота, перепачканная грязью и кровью, плача от усталости, страха и жалости к раненым, Зина перетаскивала бойцов в чудом уцелевший бревенчатый сарай. Хорошо, что вчера удалось вывезти раненых в машинах...

Она перевязывала бойцов, оставляя их в укрытии, и ползла за другими, лежащими под градом пуль. Сарай был переполнен ранеными, когда где-то совсем близко упала бомба...

Зину нашли после боя под обломками брёвен, она была без сознания. Её вместе с оставшимися в живых ранеными отправили в госпиталь.

Она вынесла с поля боя восемьдесят шесть человек раненых, но и сама угодила в госпиталь на полгода. У Зины были закрытые и открытые переломы, контузия, несколько месяцев ходила девочка на костылях. Думала – отвоевалась, но врачи всё-таки поставили её на ноги. Шёл 43-й год.

В военкомате Зина снова стала проситься на передовую. Капитан, поскрипывая протезом, подошёл к девушке, увидел нашивки, свидетельствующие о ранениях, и, горько усмехнувшись, предложил:

– На курсы радистов пойдёшь? А водителей?

Зина стала военным водителем. Она изучала эту профессию также старательно, как и медицинскую. Осваивала мотор, тормоза, двигатель, зажигание, свечи. Её интересовало всё, и бронемашина подчинилась ей полностью, признала Зину хозяйкой. Стоило ей положить руки на руль, и машина была в её власти.

Да что бронемашина, все бойцы были во власти юной водительницы. Бойцы оберегали Зину, незаметно подкладывали ей то сахар, то байковые портяночки, то варежки, а ночью, когда она спала, возились с бронемашиной, заправляли, чинили, чистили.

Она видела эту заботу, ощущала её всечасно и старалась быть мужественной и бесстрашной, чтобы не принимали её за подростка, не считали слабой.

Комбату Зина понравилась сразу, он съездил с ней в разведку и, скупой на слова, не мог удержаться, похвалил:

– Машиной ты управляешь с понятием. Тебе на танк пора.

Вызвал к себе Алексея Батышева, командира «тридцатьчетвёрки» и сказал:

– Бери её в свой экипаж. Лучшего механика-водителя не найти.

Командир взял: куда денешься, если комбат советует. Но вскоре сам убедился в его правоте.

В бою под городом Збараж, когда наши танки схватились с «тиграми», Зина так ловко маневрировала танком, так умело уходила из-под огня, с полуслова понимая и предугадывая решения своего командира, что не только Батышев, но и весь экипаж проникся уважением к водителю.

За этот бой их «тридцатьчетвёрка» была отмечена в качестве лучшей.

Но предстояли ещё более жестокие бои под Тернополем. Зина умело вела танк в этом сражении, объезжала фонтаны разрывов термических снарядов, пылающие костры горящих танков и самоходок.

Команда на ходу осуществляла бой с врагами, слышно было, как они кричат: «Готово!», «Огонь!», «Выстрел!». Прицельный огонь экипаж танка вёл отлично, жаль только, что самим не удалось прорваться к цели: термический снаряд сорвал гусеницу. Танк какое-то время шёл косо, потом экипаж обдало зловещим жаром, и танк начал гореть...

Пришлось вслепую выбираться через нижний люк. Дышать было нечем, горела одежда. В грязном месиве снега сбивали огонь с комбинезонов и быстро уползали, чтобы не попасть под разрывы снарядов.

Зина, наглотавшись дыма, судорожно кашляла. Стрелок-радист сбивал с её комбинезона огонь, а командир Батышев предостерегал его:

– Осторожнее, не с мужиком ведь дело имеешь, и нога у неё сильно ранена.

Зину снова доставили в госпиталь. Ранение и тяжёлые ожоги излечивались долго и мучительно.

Алексей Батышев сообщил Зине, что Тернополь взяли, экипаж получил новый танк.

«... Всё хорошо, Зиночка! В «наркомзем» никто не попал, скорее поправляйся, ждём! Мы с тобой ещё дойдём до Берлина!»

Но дойти до Берлина севастопольской школьнице не удалось. Зато «тридцатьчетвёрка» Алексея Батышева, на башне которой было выведено «Зина», громила врага в Берлине.

В ноябре 1944 года Зине исполнилось шестнадцать лет. Её выписали из госпиталя без права дальнейшей службы...

О Зине Подольской писали генерал-майор П.И. Мусьяков, генерал-лейтенант, бывший командир 7-й бригады морской пехоты Е.И. Жидилов, газета «Правда».

Замечательный русский писатель С.Н. Сергеев-Ценский посвятил ей один из своих рассказов «Хитрая девчонка», написанный в 1942 году.

О юной героине Великой Отечественной, медсестре 47-го медсанбата, вынесшей с поля боя восемьдесят шесть раненых, девочке-танкисте, гвардии сержанте 1-го Украинского фронта узнала вся страна.

Манная каша

Посвящается А.П. Десятковой,

художнице, создавшей художественный

проект Народного музея милиции

Анна Васильевна кормит внучку Марину манной кашей. На молоке сварила, сахару положила, масла сливочного, а внучка не ест.

– Невкусная, – говорит, – не хочу её кушать.

– Да что ты в кашах-то понимаешь, – не на шутку рассердилась Анна Васильевна.

– Тебе бы манную кашу ту, что Аллочка в оборону ела.

– Бабушка, расскажи про Аллочку, – просит Марина. – Пожалуйста!

– А ты ешь, – говорит Анна Васильевна, подвигая поближе к девочке тарелку.

Марина берёт ложку с кашей, отправляет в рот и нехотя переваливает из стороны в сторону. То одна щёчка раздуется, то другая. С трудом проглотив, говорит Анне Васильевне:

– Ну, бабушка, что же ты?

– Было это в Севастополе, – не торопясь, растягивая слова, начинает Анна Васильевна, – в 1940 году. Я тогда в Сухарной балке работала трафаретчицей. Симпатичная была, ладная, роста невысокого, озорная. За что, бывало, ни возьмусь, всё в руках горит, не то, что теперь... И куда всё делось, – вздохнула Анна Васильевна.

– Ну что ты, бабушка, вздыхаешь, говори же, – торопит Марина.

Познакомилась я с Петром Семёновичем, – так дедушку твоего звали, – в феврале. В марте поженились, а первого декабря родилась у нас Аллочка.

Когда началась война, мне было девятнадцать лет, а Аллочке шесть месяцев. Дедушка ушёл на фронт в первый месяц войны, так до сей поры и не вернулся.

Марина перестала есть и с удивлением и тревогой посмотрела на бабушку.

– Да ты ешь, чего уж там, дело ведь прошлое, – но голос у Анны Васильевны дрогнул, помолчала секунду и снова заговорила. – От волнений и переживаний пропало у меня молоко, и нечем стало кормить Аллочку. Похудела она у меня, извелась и всё плачет, кушать просит, а дать нечего – да что говорить, воды, и той не хватало. Выдали как-то в магазине детям по кулёчку манки, и я сварила кашу. На воде, без сахара, и поставила остудить на подоконник.

Аллочка увидела кастрюльку с кашей, тянется к ней ручонками, а я уговариваю её: «Потерпи немножко, горячая она, обожжёшься». А тут тревога. Все из дома в бомбоубежище побежали. А я стою, не знаю, что делать. Аллочка кричит, ручки в кулачки сжала, аж посинела вся, к каше тянется.

Ну и не выдержала я, думаю, будь что будет, села к столу и стала кормить. Ест, захлёбывается, спешит, никак наесться не может.

А тем временем фашисты стали город бомбить. Где-то рядом засвистела бомба. Прижала к себе Аллочку и трясусь от страха. Вдруг над самой головой послышался нарастающий шум, а что в следующую секунду было – уже не помню.

Очнулась я и не могу понять, где нахожусь: темно, дышать трудно, резкая боль в голове. Ощупала себя, вроде цела. Обвела взглядом комнату и не узнала – окно засыпано, под потолком балки висят, покачиваясь, пол стеклами усыпан, а в самом углу под круглым столом Аллочка моя лежит, руки раскинуты, будто во сне. Смотрю, не отрываясь, на неё, жду, когда пошевельнётся или заплачет, но тельце лежит неподвижно. Чувствую, похолодело у меня внутри, двинуться хочу и не могу. С улицы доносились приглушённые голоса людей, стучали камни, а потом наступила тишина. Сколько лежала так, не помню, только слышу издалека откуда-то голос соседки, тёти Нюси:

– Очнись, Аннушка, очнись, жива твоя Аллочка, плакала, плакала и уснула под столом. Бомба-то в самый дом угодила, один угол от него остался, тот самый, где вы были. Очнись, поднимайся, голубушка.

С трудом открыла глаза и вижу заплаканное лицо тёти Нюси и Аллочку. Обняла я доченьку свою, и вырвались у меня горькие слова:

– Вот и живые остались, а идти некуда.

– Как это некуда? – возмутилась соседка, – а я на что? Дом – вон какой, да пустой. Никого не осталось. Вот и будем втроём жить. Горе – оно для всех едино.

В штукатурке я тогда была, в извёстке. Первым делом, как пришла к соседке, голову мыть стала. Мою, а она не отмывается.

– Тётя Нюся, что с головой у меня, посмотрите! Мою, мою, а она всё белая. А тётя Нюся говорит мне:

– Эту извёстку, Аннушка, ты уже до конца дней не отмоешь. Поглядела в зеркало, а волосы-то у меня седые.

– Что же ты, бабушка, про Аллочку ничего не говоришь, не ранило её?

– Обошлось, Мариночка, обошлось. Сразу ничего не заметила, а позже поняла – не слышит она. Видишь, сколько горя война принесла, в какой нужде люди жили, а ты кашу есть не хочешь.

– Бабушка, съела я кашу, вкусная. А потом что с Аллочкой было?

– Выросла она, окончила институт, стала художницей. Создала свою интересную школу «АБЭВЭГЭДЭЙКУ» для дошкольников, единственную в городе. Учила четырёхлеток читать и рисовать одновременно, прививала любовь к прекрасному.

– А теперь где живёт?

Анна Васильевна не успела ответить, как открылась дверь, и Алла Петровна Десяткова, мать Маринки, остановилась на пороге: небольшого роста, круглолицая, с добрыми карими глазами.

|

Победа

Всё раннее детство и годы войны прошли в Казахстане. Мы часто, меняя место за местом, ездили за отцом в его бесконечных переводах по работе. Одно время отец работал на Балхаше, где в то время располагался единственный в СССР цинковый завод. Потом отца перевели на Иранскую границу.

В редкие его приезды помню стол, уставленный баночками с разным вареньем. Больше – ничего. Но в ту голодуху, когда отрубяные лепёшки в доме были событием, варенье вообще казалось запредельным счастьем!

Окончание войны, победа застали нас в юго-восточной части Казахстана в Сарканде. Весной сорок пятого жили мы с отцом и бабушкой в этом захудалом городишке, больше напоминавшем лагерное поселение, похожее на Майкаин. В памяти остались одни длинные бараки, стоявшие рядами. В одном из таких, с земляным полом, жили и мы.

Комнатка наша была настолько узкой, что если двое сидели на кроватях напротив – они касались коленками друг друга. А если сидели за столом, вплотную придвинутом к стене, – за спинами сидящих пройти не представлялось возможным: там стоял обшарпанный самодельный шкаф.

Отца перевели сюда по службе, а мама со старшей сестрой остались в Талды-Кургане. Бабушка вела маленькое домашнее хозяйство и, главным образом, присматривала за мной. Варила нам затирку, учила и меня её готовить. Несмотря на мои шесть лет, я мастерски овладела этим нехитрым искусством. Мука, вода, соль. Размешиваешь в чашке, крутишь рукой по кругу, пока не разобьётся тесто на маленькие комочки. Затирка должна быть меленькая, рассыпчатая. Её бросают в кипящую воду – и получается полусуп-полукаша. Очень вкусно! Ели и в обед, и в ужин. Ещё прямо на чугунной плите бабушка выпекала лепёшки. Сдунет пыль – бац(!) тонкую пластину теста на плиту, перевёрт(!) – лепёшка и готова. Таинство, да и только! Помню и зеленоватые пышки из отрубей. Но мы ели и даже спорили, у кого вкуснее.

Часто я бегала на базарчик, выполняя поручения, – купить по мелочам то хлеб, то кислое молоко. В этот раз бабушка дала мне пятирублёвую бумажку, чтобы я купила себе лепёшку. Муки в доме больше не было.

День стоял по-майски холодный, на песчаной почве пробивалась скудная растительность. Сарканд – место убогое, сиротливое, необжитое. Я, маленькая девочка, чувствовала это. И когда отсюда уехали на Урал – разницу уловила сразу.

На базарчике тётки в телогрейках, закутанные в шали, сидели полукругом. Приходили они сюда затемно. Ночи были ещё холодными. Знала я это, потому что бабушка будила меня перед рассветом и посылала купить отцу на завтрак баночку кислого молока. Дети того сурового времени рано взрослели и становились помощниками в доме. Ходить в тёмное время суток мы не боялись. Многим жилось и холодно, и голодно, но ночная жизнь протекала спокойно: людей не убивали, детей не трогали.

Вкус кислого молока помню до сих пор. Продавали его в поллитровых стеклянных банках. Сверху – запечённая коричневая корочка. Уже будучи взрослой, вновь побывав в Казахстане, узнала – такого молока теперь никто не делает. А в войну коровье молоко смешивали с кобыльим и заквашивали. Корочку же снимали с запечённого топлёного молока и покрывали ею кисляк в банке.

С пятёркой, что дала бабушка на лепёшку, на базарчик я пришла около полудня. Располагался он на возвышенном месте. Вокруг пустырь. И столбы. На одном из них – репродуктор. Электропроводов не было, только один тоненький, к динамику. Оголённые столбы с подпоркой, образуя внизу букву «Л», а вверху – перекладину, напоминали виселицы. Мы, дети войны, о войне знали. Смотрели военную хронику в бараке, называвшемся клубом. Затемно, по утрам, я столбов не замечала. А вот днём было жутковато: вспоминались кадры фильмов, и богатое детское воображение доставляло мне много переживаний.

Базарчик был местом, куда собирались люди услышать последние новости о войне и событиях в стране. Кучковались они у столба с репродуктором. Кто сидел на корточках, кто курил, кто неподвижно застывал стоя. А бабы – торговали. Лепёшку я себе выбрала самую толстую и поджаристую. Протянула пятёрку… В ту же секунду что-то произошло. Вначале раздался чей-то возглас, похожий на вопль. Потом все прислушались к динамику, из которого чёткими рублеными словами говорил Левитан. И вдруг бабы вскочили, опрокидывая вёдра, банки… Кто-то побежал, вернулся, чтобы дослушать, опять побежал. Тётка, от которой я не успела отойти, вернула мне пятёрку, поцеловала и сунула в руку ещё одну лепёшку. Все кричали, плакали, обнимались… И, наконец, я стала понимать – кончилась война!

Я побежала в барак. Там обо всём уже знали. Люди высыпали на улицу полураздетыми, ликовали, рыдали, молились… Одна старушка упала на колени и, подняв руки, что-то причитала; потом припала к земле, обнимая её, и снова запричитала, обращая взор к небу…

А дома бабушка достала нам с отцом единственную баночку земляничного варенья, припасённого на мамин приезд, и торжественно угощала, щедро накладывая этого удивительно пахучего яства по три чайных ложечки на кружку с кипятком…

Так в мою жизнь вошла Великая Победа.

|

|

Гимн детей войны

Стихи Ф. Никольникова Музыка Е. Троценко

Мы пережили блокаду,

Были опорой отцам,

Высшею был нам наградой

Первый снаряд по врагам.

Мы дети сожжённого сада,

Цветы опалённой весны.

Мы дети героя-солдата,

Мы дети священной войны.

Болью за наш Севастополь

Детское сердце стучит.

В штольнях на диво европам

Дети ковали мечи.

Мы дети сожжённого сада,

Цветы опалённой весны.

Мы дети героя-солдата,

Мы дети священной войны.

Помнит сражавшихся стоя

Скальный багряный гранит.

Память о павших героях

Бережно сердце хранит.

Мы дети сожжённого сада,

Цветы опалённой весны.

Мы дети героя-солдата,

Мы дети священной войны.

|