|

|

Убедить себя в том, что занятие, которое вы делаете, необходимо для вас, а не для учителя.

2. Во время занятий не думайте о занятии более интересном, чем вы делаете.

И этого достаточно, чтобы стать отличником».

Соображения абсолютно верные, и не так уж трудно выполнить эти простые правила. Отличником станет всякий, кто будет всегда следовать двум правилам Юры, потому что это значит каждый раз полностью собирать свои силы и внимание и создавать правильную установку.

Чтобы легче было выполнить первый пункт правил Юры Игнатова, полезно готовить уроки не на завтра, а в тот день, когда их задали, то есть тогда, когда их готовить вроде бы не обязательно. Как будто по своей воле делаешь для себя, по собственному выбору, и нет страха (не выучишь — еще день или два впереди), и еще свежо в голове объяснение учителя, так что учить гораздо легче. На следующий день повторить и вовсе ничего не стоит, потому что получается продолженное запоминание (см. главу о памяти) — самый выгодный способ запоминать. «Утром я выполняю те уроки, которые были вчера, — пишет Галя Ланина из села Теплое, Тульской области (Галя занимается по утрам по режиму Сухомлинского), — и повторяю уже выполненные сегодняшние. Я ясно представляю объяснения учителя, и поэтому мне приходится затрачивать мало времени».

Но самое славное — проникнуться важностью своей работы, необходимостью ее!

Наиболее счастливые люди на свете (так сказать, чемпионы по счастью) не те, кто имеет несметные богатства, а те, кто считаетсвою работу крайне важной для всего человечества. Очень счастливы люди, которые считают свою работу важной для страны, для своего города. Счастливы люди, когда видят, что их работа важна для окружающих, скажем, на заводе. И подлинно несчастны те, кто не знает, кому и зачем нужен их труд- Так как важность своей работы каждый чувствует по-другому, одни сильнее, другие слабее, то и получается, что степеней счастья бесконечно много: лестница с огромным числом ступенек.

Когда принимаемся за работу, постараемся подняться на ступеньку повыше. Попробуем понять, что наш сегодняшний урок действительно важен для всех людей на земле и в стране. И ведь это не так уж далеко от истины!

Наконец, в некоторых случаях необходимо подготовить и саму работу, сделать ее интереснее.

Представим себе, что перед нами ряд математических задач, постепенно усложняющихся: задача № 1, № 2, № 3.., № 10.

Начнем решать задачу № 1 и сразу увидим, что она легка: не нужно и малейшего напряжения сил для ее решения. Она неинтересна. Начнем решать задачу № 10 и обнаружим, что мы не понимаем даже ее условий. Эта задача не вызывает никаких душевных движений, потому что они, эти движения эти усилия, заведомо бесполезны. Ничем задача не задевает, не цепляет. Мы безразличны к ней.

Где же интересное?

Интересное там, где необходимо что-то преодолеть, произвести душевное усилие и где это усилие, по нашим предположениям, приведет я достижению цели. Даже не обязательно достичь ее: достаточно иметь возможность делать с задачей что-то целенаправленное. Уже интересно.

В зависимости от склада характера для одних людей область интересного больше распространяется в сторону абсолютно легкого, для других — в сторону абсолютно трудного. Это зависит от того, что человек думает о себе. Если он считает себя способным, он стремится к трудному: считает неспособным — к легкому. Ленив — к точке А, деятелен — к точке Б, равнодушен — к точке А, честолюбив — к точке Б.

В зависимости от склада характера для одних людей область интересного больше распространяется в сторону абсолютно легкого, для других — в сторону абсолютно трудного. Это зависит от того, что человек думает о себе. Если он считает себя способным, он стремится к трудному: считает неспособным — к легкому. Ленив — к точке А, деятелен — к точке Б, равнодушен — к точке А, честолюбив — к точке Б.

Вся жизнь деятельного человека в том и состоит, что он постоянно стремится к недостижимому, к абсолютно трудному для него, и это абсолютно трудное отодвигается. Человек завоевывает всё новые и новые знания, но область интересного все время перемещается к трудному.

Однако ни для кого, ни для деятельного человека, ни для лентяя, интерес не лежит в крайних точках А и Б, потому что здесь никакие душевные движения невозможны. И в том и в другом случае мы сталкиваемся, как говорят ученые, с «психологически обедненной» работой. И эта психологическая бедность, то есть недостаток возможности прилагать душевные усилия, эта бедность и вызывает скуку, безразличие.

Таким образом, если работа кажется скучной, то это может быть по одной из двух причин:

или мы беднее работы, не можем справиться с ней;

или работа беднее нас, наших возможностей.

Но бедному с богатым не о чем разговаривать, или скучно друг с другом! Вот мы и не можем «договориться» с работой.

Если мы просто не справляемся и оттого тоска — делать нечего, надо приложить все старания, пустить в ход весь арсенал средств, догнать класс — и дальше дело пойдет легче.

Но очень часто бывает, что работа действительно бедна— скучное упражнение или скучноватый, монотонный текст, в котором нечего понимать, все понятно, а запомнить трудно, много мелких деталей. Тогда стоит попробовать обогатить задание, усложнить, расцветить.

Таня Красько, мы помним, сравнила строение речного рака с рисунком внутренних органов человека — и ей стало сразу интересно.

Наташа Смирнова из города Пинска, Брестской области, страдая над немецким языком, составила список учеников своего класса, мысленно вызывала их к доске и сама за всех отвечала. «А что мне было делать?» — виновато спрашивает Наташа. Но она поступила правильно: любой способ хорош, чтобы избежать равнодушного отношения к работе.

Для Валерия Костюченко из города Азова «скучнее русского не найти предмета». Тогда он стал соревноваться с другом — кто лучше напишет упражнение и не допустит ни одной ошибки? «Потом, — рассказывает Валера, — мы наделали карточек, как это делается на экзаменах, и вытаскивали их и отвечали на вопросы. Кто неправильно отвечал на вопрос, у того в тетради, где записано по десять очков у каждого, отнимали по одному очку. Вот общий счет:

Валерий 10 — 4 = 6

Василий 10 — 5 = 5.

И мы каждый хотели, чтобы было как можно больше очков.

В школе мы очень хорошо занимались и каждый день очень много работали на уроках. И мы подсчитали, сколько мы получили отметок. Я получил три пятерки и две четверки. Вася получил четыре пятерки.

Нам очень понравилось такое занятие, а главное, нам понравился русский.Мы хоть и кончили заниматься вдвоем, но я все так же буду соревноваться с самим собой».

Совсем правильно поступил Валера Белоус из села Краснохолы, Оренбургской области. У него самый скучный предмет был химия. Валера решил заинтересоваться ею: «Я продолжал опыт 13 дней. Опыт удался. Я увлекся и начал учить формулы. Но после того как я увлекся, я стал ходить в химический кружок,и теперь, после отметок 2,3,2,2 у меня стоят отметки 4,4,3,4. Учение с большим увлечением!»

Но что делать, если так запустил материал, что не справляешься с домашними заданиями? Тут уж никакие ухищрения не помогут, никакие игры и фантазии: беда!

«Скоро у нас будет экзамен по физике, но когда я открываю учебник, то вижу, как много я не знаю и не понимаю.Я запустила не только физику, но и математику и химию с 7-го класса, совсем не потому, что у меня была лень и я ничего не делала, а потому, что помогала дома, а потом уставала и не могла делать трудные предметы, читала их, но не вдумывалась», — рассказывает А.О.Д. из поселка Веселые Терны, Днепропетровской области.

Не лучше дела и у Тани Тютеньковой из Заполярного, Мурманской области. «У меня неприятности на каждом шагу, — пишет Таня. — У меня плохие дела по физике. Я ничего не понимаю».

Точные науки жестоки. Они не прощают ни малейшего про-, пуска. Нет никакой возможности оставить позади себя хоть узенькую пропасть, непременно свалишься в нее. И нет никакого выхода, кроме одного: начинать все сначала, с того места, где начинается непонятное. Нужны большие усилия, очень много времени. Хорошо, если найдется помощник, объяснит трудное. У кого хватит храбрости, нужно признаться учителю, что запустил. Он поможет составить план и график занятий, будет спрашивать после уроков. Запущенный материал — беда вроде пожара; с этой бедой одному справиться трудно.

Очень повезло шестикласснику Камилю Ишмухамедову из совхоза Келес, Ташкентской области. От него пришло два письма. В первом он писал, "то у него с географией туговато. «Я зубрю ее вечером и утром. Но никак не вникаю в смысл». Второе письмо пришло через двадцать пять дней. «Опыт прошел удачно, — пишет Камиль, — мне помог провести его старший брат. Он очень хорошо знает географию. Я завел себе тетрадь, в которую выписывал по ходу чтения вопросы. И сам же на них отвечаю после чтения. Часто мы с братом соревнуемся, кто больше назовет животных на любом из материков. Проигравший должен в течение трех дней назвать пятнадцать—двадцать животных любого материка. Учительница географии сказала, что у меня в четверти будет не меньше четверки. Учение с увлечением!»

Часто получается, что мы запускаем материал даже тогда, когда вроде бы и занимаемся регулярно. Вот идет текст, в нем ссылка на прошлый материал. Или непонятный термин. Что-то мелькнет в памяти… Да, как будто проходили… Но что именно значит этот термин? А, ладно, ничего, пойдем дальше. Упущено две возможности: понять сегодняшнее и легко повторить вчерашнее. А «вчерашнее» коварно. Если «старое» знание время от времени не повторять, не пользоваться им, оно исчезает из памяти, как будто и не было его.

Поэтому правило: не торопиться! На каждом мало-мальски непонятном месте возвращаться к началу параграфа, к началу учебника, в прошлогодние тетради. В отличие от всех человеческих дел, девиз учения — назад, назад! А потом — вперед. И так все время повторяя, возвращаясь назад, ученик идет вперед очень быстрым темпом. Это старое правило педагогики.

У хороших учителей в классе, кажется, только и делают, что повторяют и повторяют.

Чем чаще мы возвращаемся назад, тем быстрее идем вперед, это основной закон учения.

Внимательный читатель, наверно, заметил, что мы все время ведем разговоры вокруг работы, но совершенно не касаемся существа дела: нет речи о том, как быстро и легко решить задачу, как написать упражнение по русскому без ошибок и как именно учить географию. Но чтобы дать деловой, а не пустой совет о том, как решать задачу, надо составить книгу с разбором пятидесяти или ста задач. И так по каждому предмету.

Научиться учиться по какой-то одной книге (даже если она называется «Учимся учиться», «Учение с увлечением» или что-нибудь в этом роде) — невозможно. Подлинное искусство учения приходит только в подробном изучении конкретного предмета — на уроке, с учителем, и дома, самостоятельно.

Однако одно общее правило стоит все-таки запомнить, оно в той или иной степени важно для изучения всех предметов.

Правило такое: всегда надо стараться усвоить и запомнить не только сами знания, факты, содержание параграфа, но те умственные действия, с помощью которых знания добываются.

Вот главная из главных задач учения в школе: мы должны научиться многим умственным операциям — разделять учебный текст на части, находить в нем главное, сопоставлять одни факты с другими, узнавать известный закон в незнакомом обличье, преобразовывать уравнения и так далее. Пока человек просто учит (даже если и не наизусть, даже если он умеет пересказывать), знание его увеличивается, но развитие идет медленно, потому что нас развивают не знания сами по себе, а те умственные действия, которые мы осваиваем и потом привычно совершаем.

Обычно в книгах об умственном труде приводят правила составления конспектов. Не потому, что конспект так уж важен, а потому, что легко и наглядно — показать, как же надо составлять конспект. Прочитаешь, и кажется, что чему-то научился: надо разделить страницу тетради на две части и в левей записывать пункты плана, а в правой — краткий ответ. Это все верно, только утомительно.

Гораздо выгоднее и полезнее для овладения целым рядом умственных операций составлять не подробный конспект и даже не развернутый план, а схему ключевых слови выражений.

Например, выпишем столбиком:

Первые полчаса

Семь-восемь — запрет

Холод и щекотка

Я люблю тебя…

Для человечества

Бедный и богатый

Повторяй!

Непосвященному это покажется абракадаброй. Посвященный- поймет, что здесь «зашифровано» содержание той самой главы, которая сейчас перед читателем. Рассказать главу по такой схеме ничего не стоит. И составить ее не трудно, надо только выбирать главные и запоминающиеся слова. Так можно превратить в схему любой урок, любой материал, даже доказательство теоремы.

Представим себе, что содержание заданного параграфа — военная тайна и надо зашифровать материал так, чтобы было как можно меньше слов, но чтобы по этим словам мы могли передать суть параграфа. Такая шифровка и будет схемой материала. Если мы очень отстали, то попросим учителя разрешить какое-то время отвечать с такой схемой-шпаргалкой в руках. Учитель, конечно, разрешит. Потому что если не готовил урок, то воспользоваться чужой шпаргалкой невозможно: ничего в ней не поймешь. Этим методом учит ребят донецкий педагог В. Ф. Шаталов.

Составляя такие схемы, научаешься выделять в материале главное, разбивать на части, видеть главные пункты и подпункты — овладеваешь важными для учения и для жизни умственными операциями.

Когда же считать работу законченной? Как узнать?

Психолог П. П. Блонский специально изучал это. Он просил ребят выучить статью из учебника на его глазах и отвечать только тогда, когда, по их мнению, они будут хорошо знать. Вот что выяснилось.

Пока человек учится в школе, он проходит четыре стадии усвоения.

На первой стадии — нет никакого самоконтроля. Малыш первоклассник заявляет, что готов отвечать, хотя на самом деле он не усвоил урока и не проверил себя.

Вторая стадия — полныйсамоконтроль. На этой стадии находятся обычно четвероклассники. Ученик рассказывает себе весь урок. Главная его забота — запомнить все, не пропустить чего-нибудь. Рассказывая урок, ребята говорят: «Все», «Кажется, ничего не пропустил», «Да, вот еще пропустил», «Не забыл ли чего?»

Но когда мы становимся старше, мы начинаем проверять и правильность пересказа, спрашиваем себя: «Правильно ли я сказал?»

Третья стадия — выборочный самоконтроль: ученик проверяет себя «по вопросам», только «главное».

Четвертая стадия — последняя. На первый взгляд самоконтроль вроде бы отсутствует, как у малышей. Ученик после повторений никак не проверяет себя.Он чувствует, что знает, на том основании, что повторил столько-то раз, и больше этот текст не требует работы, он легкий. Не проверяя себя, не повторяя материал вслух, ученик знает, выучил он или не выучил, — знает по опыту, интуитивно. Так бывает только у самых опытных в учении, «с большим стажем». Они судят о том, знают или нет, так, как судит о своей работе очень опытный мастер — по какой-нибудь примете.

Как видим, совсем не обязательно бормотать, зажмурив глаза, повторять материал слово за словом — надо переходить на третью и четвертую стадию самоконтроля.

Но как бы мы ни проверяли себя, будем стремиться к абсолютной тщательности. Если почему-либо на уроки осталось мало времени (все бывает) и перед нами выбор: сделать задание по одному предмету очень хорошо или по трем — наспех, то без колебания выберем первое решение. Пусть по двум остальным предметам мы получим двойку. Не станем бояться ее, никогда не будем бояться плохих отметок. Двойки исправим, но ничем, никакими лекарствами и никакими дополнительными усилияминевозможно залечить рану, нанесенную душе нетщательно сделанной работой.

Посмотрим вокруг: вот продавщица небрежно швыряет батон на прилавок, вот мы вынуждены покупать плохо сшитую, перекошенную тетрадь, вот дворник подмел улицу кое-как, вот маляр красил дом и оставил подтеки краски…

Посмотрим вокруг: вот продавщица небрежно швыряет батон на прилавок, вот мы вынуждены покупать плохо сшитую, перекошенную тетрадь, вот дворник подмел улицу кое-как, вот маляр красил дом и оставил подтеки краски…

Все эти люди когда-то позволили себе сделать работу нетщательно, не до самого конца.И потом так и не заживили рану, нанесенную в тот день: они могут теперь позволить себе работать нетщательно. Сломался тот механизм, который не допускает неряшливости, — рабочая совесть.

«Когда я учила уроки, то, кончив учить один из них, я спрашивала себя, сделала ли я его на «пять», — пишет Нина Кузьмина из города Рыбинска. — Если я сомневалась, то доучивала урок лучше. Я к этому привыкла и старалась не только уроки, но и все дела делать как можно лучше, чтобы мне самой это нравилось».

Прекрасное правило: все делать так, чтобы самому нравилось!

Это фактически и есть увлечение.

Интерес, увлечение — самый точный показатель качества работы. Если заниматься было интересно — значит, уроки сделаны очень хорошо. Только очень хорошо сделанная работа увлекает человека.

Юра Игнатов, автор правил, помогающих стать отличником, составил еще и шкалу развития увлечения.

Шкала Юры Игнатова

- 5. Ничего не клеится, все валится из рук.

- 4. Ничего в голову не лезет. Ищешь более интересное занятие.

- 3. Урок усваивается с трудом.

- 2. Часто прерываешь работу, лезут в голову посторонние мысли.

- 1. Требуются усилия воли, чтобы усидеть за занятиями.

Отношение к занятиям равнодушное. ,

+ 1. Нет нужды заставлять себя заниматься.

+ 2. Увлекся занятиями так, что не замечаешь, как летит время.

+ 3. Хочется выучить как можно лучше.

+ 4. Хочется дольше заниматься.

+ 5. Появляются идеи, как можно лучше выучить материал.

Рассмотрим эту шкалу подробнее, она стоит того.

- 5 — состояние описано совершенно точно. Такое бывает, когда у человека беда или он болен.

- 4 — обычное состояние здоровых, но ленивых: они все время ищут «более интересное» занятие. Но иногда такая напасть находит и на деятельного человека.

- 3 — сели наконец за работу, но она не идет, потому что остались влияния двух предыдущих ступеней.

- 2 — самое распространенное состояние у тех, кто учится еле-еле, без интереса, не для себя, а для мамы, для учителя или под страхом плохой отметки.

- 1 — подмечено верно. Пока требуются хоть какие-то усилия воли, чтобы усидеть над книгой, занятия идут под знаком «минус».

Но вот совершается важнейший переход от - 1 до +1: нет нужды заставлять себя заниматься! Появился интерес! Включился двигатель интереса! Теперь он ведет работу, начинаются радостные минуты.

+ 2 — интерес разгорается, и, следовательно, все внимание концентрируется на деле, ничего вокруг не замечаешь. Естественно, работа начинает получаться лучше.

+3 — чем лучше получается, тем сильнее стремление к высшему качеству. Начинается истинно человеческий труд. Кто ни разу в жизни ни в каком деле не достигал степени +3 по шкале Юры Игнатова, тот не испытал радости труда.

+4 — работа начинает приносить удовольствие сама по себе, безотносительно к результатам, работа превращается в наслаждение, которое хочется продолжить. В будущем, коммунистическом обществе всякий труд будет таким — минимум на стадии +4, когда хочетсядольше работать. Некоторые представляют себе будущее как царство безделья: сходишь на завод на три-четыре часа, в легком стиле понажимаешь там разные кнопочки — и домой! Так нет же, наоборот, люди будут работать еще больше, чем сегодня, потому что труд — естественное состояние человека, человек не может жить без труда. Люди будут работать очень много, но работа станет наслаждением для них, и все будут хотетьработать побольше.

+ 5 — появляются идеи, как лучше выучить материал. Юра очень точно продумал свою шкалу. Действительно, вот венец: появляются идеи относительно улучшения работы, то есть начинается творческий труд — как у художника… Каждый человек может быть художником в своем деле! Включается творческий механизм, и человек становится способен на такое, о чем он сам и не подозревал, человек сам начинает изменяться, развиваться, силы его разворачиваются и растут, и действие над материалом фактически превращается в действие над самим собой — человек осуществляет себя, превращает все свои скрытые силы в явные.

Вот, следовательно, основные стадии труда: полный разлад — включается воля — включается интерес — включается творческий механизм. А выше способности к творческому труду в человеке ничего нет.

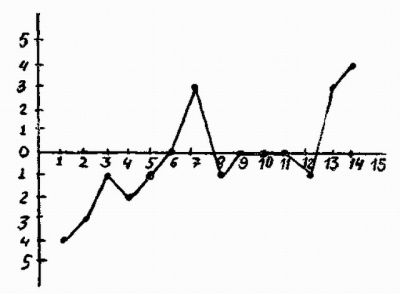

Восьмиклассник Саша Шрамко из Пинска догадался построить график своего увлечения одним из предметов — русским языком. По горизонтальной оси графика Саша откладывал дни эксперимента, по другой — вертикальной — отмечал степень своего интереса. График получился такой:

Стоит хорошенько поработать несколько дней, и увлечение появляется — сначала очень неустойчивое, потом все более основательное. Если бы этот график был продолжен, Саша наверняка достиг бы и степени +5.

«Мне казалось, — пишет Ира из Иркутска (фамилию она не поставила), — мне казалось, что зачем эти лепестки, венчики, корни, цветки. Ведь я не собираюсь поступать в медицинский институт. Но вот я стала глубже изучать ботанику. И, мне кажется, стала даже понимать этот предмет. И сделала очень важный для себя вывод: чем больше изучаешь и понимаешь нелюбимый предмет, тем лучше относишься к нему и больше любишь».

Все? Уроки закончены? Гуляем?

Можно и гулять.

Но у тех, кто учится серьезно, каждый день есть еще один, дополнительный урок — незаданный, для себя, совершенно самостоятельный.

Может быть, это обычный школьный предмет, который не дается. Тогда на своемуроке — ежедневный диктант (у кого трудности с правописанием), или запись в словарик пяти трудных слов и повторение прежних записей, или урок иностранного языка, или занятия физикой по более сложному, чем школьный, учебнику.

«Обычно, сделав, что задано, я начинаю повторять, закреплять, учить иностранный, хотя его сегодня и нет, и т. п., читать произведения по литературе и, таким образом, учу уроки часа 3—4. А ограничиваться одним лишь выполнением заданияя не могу»,— рассказывает Николай Жернаков из села Наровчат, Пензенской области.

У Николая — школьные дела. Но материалом своего урока может быть и нетрудная книга по философии, или даже «Анти-Дюринг» Энгельса (этой книгой обычно интересуются старшие ребята), или книги из серии «О чем думают, о чем спорят философы», или история кино, или книга об архитектуре, или очередная книга многотомной истории Ключевского, или второй иностранный язык, или вузовский учебник математики, или учебник по военной стратегии, или книга для автолюбителя, или основы радиотехники, или «Жизнь животных» Брема, или солидный учебник астрономии, или курс теории живописи, или серьезная книга по литературоведению.

Это всё книги и учебники, которые нельзя просто прочитать, а надо изучать,точно так же, по тем же законам, что и школьные учебники: словно будут спрашивать.

У кого есть дополнительные дела, дополнительные учебники, дополнительные интересы, тот, можно считать, действительно учится.

Где взять время?

Но почему одни ребята с трудом кончают обычную школу (и при этом у них «перегрузка»! У них нет времени! Их жалко!), а другие за те же самые годы, кроме обычной школы, кончают еще и музыкальную? Или, например, в ПТУ — обычную школу кончают и еще получают профессию?

Серьезные, развитые, увлеченные делом люди умеют работать поразительно много.

Натуралист Карл Бэр рассказывает:

«Однажды я засел у себя в доме, когда на дворе еще лежал снег, и вышел на воздух… лишь тогда, когда рожь уже вполне колосилась. Этот вид колосящейся ржи так сильно потряс меня, что я бросился на землю и стал горько упрекать себя за свой образ действий. Законы природы будут найдены и без тебя, сказал я себе, ты ли, или другой их откроет, нынче ли, или через несколько лет, — это почти безразлично; но не безрассудно ли жертвовать из-за этого радостью своего существования?»

Что же было дальше? Ученый опять засел за работу. Он совсем расстроил здоровье, но не хотел лечиться, потому что врачи первым делом требовали, чтобы он прекратил работу. Умер Карл Бэр в Петербурге на восемьдесят пятом году жизни.

Когда Эразм Роттердамский — он жил в XVI веке — под старость сильно заболел, знаменитый в те времена врач Парацельс написал ему письмо с диагнозом и с советами о лечении. Эразм ответил врачу, что он занят учеными трудами и у него нет времени ни болеть, ни лечиться, ни умирать.

Больного и старого Вальтера Скотта тоже попросили не работать. «Это все равно, — ответил он, — как если бы служанка Молли поставила чайник на огонь и сказала бы: «Смотри же, чайник, не кипи!»

Да что там говорить! Солнце каждую секунду теряет в массе своей четыре и три десятых миллионатонн — они превращаются в потоки света. Каждую секунду! Четыре с лишним миллиона тонн! Солнце!

И вот мы все живем, и все цветет и растет на земле…

Можем и мы хоть немного отдать от себя жизни?

ОПЫТЫ НА СЕБЕ

В добавление ко всем предыдущим опытам стоит теперь переписать и повесить над столом шкалу Юры Игнатова — это будет хорошим напоминанием о том, как можно интересно заниматься!

Не мешает завести и график вроде того, который составил Саша Шрамко. Было бы очень хорошо, если бы вы прислали такой график (адрес указан в конце книги). Тогда можно было бы вывести «кривую увлечения» — показать, как она нарастает у большинства ребят, чтобы никто не думал, будто увлечение приходит в первый же день опытов.

Глава 12 • ЧТЕНИЕ

За часом, работы — час книги.

По-разному строится день человека, разные возможности у каждого, нет единого порядка для всех. Десятками событий и приключений наполняется день, но что бы ни происходило, три события в любом рабочем дне обязательны и непременны:

Уроки в школе.

Уроки дома.

Чтение.

Вот они безмолвно стоят перед нами, книги, — дома ли, в библиотеке ли, в чужой ли квартире, на прилавке. Если бы книги могли кричать! Если бы они сами обладали способностью заставлять читать себя! Какими бы мы все были умными и добрыми людьми!

Молчат, книги. Сверкает экран телевизора, требует внимания радио, манит афишей кино. Книги молчат. Нет ничего на свете терпеливее их, послушнее, безропотнее. Самые значительные книги были забыты, небрежно заброшены на чердаки, в чуланы, в подвалы. Книга все стерпит, погибнет, не издав ни стона. Столетиями будет ждать своей очереди и неторопливо раскроется в незнакомых руках, ничем не выдавая своего волнения. Книги не жалуются, когда их не читают, и не радуются, когда их открывают. Полные страданий, мудрости, улыбок, иронии, лукавства, гнева, живые, каким и не всякий человеке может быть, книги замирают на полках. И все-таки они кричат,

Услышим их.

«Ни дня без строчки», — сказал древний писатель. «Ни дня без странички», — скажем мы, читатели, вслед за ним.

Великая это радость — жить на земле еще и читателем. За все время существования нашей страны мы — первое поколение, которое все, до одного человека, умеет читать. Так давайте же читать!

Что ищем мы под книжным переплетом? Зачем открываем его?

Ищем наслаждения. Ищем ответь! на то, что мучит нас — может быть, бессознательно мучит. Ищем мудрости. И развлечения ищем — книга и развлечение дает. Ищем, конечно, и знания. Мы хотим, чтобы книга рассказала про нас самих, и ищем в ней примеры, по которым мы могли бы определить свои цели. Что хорошо, что плохо, что зло и что добро — об этом мы тоже узнаем из книг. Мы ищем в книгах друзей. Печорин и Наташа Ростова ближе чем, чем соседи по квартире: о Печорине и Наташе мы знаем больше. Ни один живой человек не раскроет нам свою душу с такой искренностью, как герой хорошей книги.

В начале перечня было поставлено слово «наслаждение». Возможно, читатель удивился. Но это непременно, это обязательно! Нет наслаждения книгой — нет чтения, нет читателя. Безучастное перелистывание страниц, холодное наблюдение за происходящим в книге — это не чтение. Любование искусством писателя и поэта, смакование слова и сочетаний слов, восторг по поводу удачного выражения, изумление перед мастерством изображения и описания, волнение, вызванное глубиной мысли, — вот чтение. И это наслаждение мастерством учит нас, но в каком-то другом смысле слова «учит», в таком, что понятие «учение» не совсем подходит. Мастерство, глубина мысли настраивают нас на возвышенный лад, показывают высоты жизни, развивают вкус. Мастерство всегда поучительно.

Гёте на старости лет каждую весну перечитывал всего Мольера — для поддержания вкуса. Даже ему нужно было прикладываться к эталону чистоты слова, изящества мысли, высокой нравственности. Это — Гёте. Что же нам тогда делать?

Беречь свой вкус.

Что же определяет художественность книги? Как научиться отличать хорошую книгу от плохой? Укрепляющей вкус от расслабляющей?

Не слово, не стиль определяет в конечном счете качество книги, а ее направленность, напор идей, насыщенность содержанием. Говорят — «пустая» книга. Как же «пустая»? В ней триста страниц текста! Но автору нечего было сказать такого, чего не знали бы до него. Бывало и по триста, и по тысяче страниц написано и напечатано, но в них — пустота, идейная и художественная.

Лишь очень немногие книги всегда достойны внимания истинного читателя. Такие книги называются классическими.

Классическими называют лучшие, великолепнейшие книги, созданные на протяжении веков. По этим книгам люди учатся, их все знают. Это золотой фонд культуры. Не знать какую-нибудь классическую книгу всегда немного стыдно, и некоторые люди, даже если они и не читали какой-нибудь классической книги, не признаются в этом. Говорят: «Читал, конечно, читал,,.» — но самим очень стыдно в этот момент, будто их уличили в дурном поступке. Но ведь и вправду: не читать лучших книг человечества — разве не дурной поступок?

Утверждают, что человек может прочитать за жизнь примерно четыре тысячи книг. Это очень много. Если бы все они стояли в квартире, люди говорили бы: «Весь дом в книгах!» В районной сельской библиотеке обычно бывает восемь—десять тысяч книг, в библиотеке городской школы сорок—пятьдесят тысяч, но среди них много таких, которые читать не стоит, без которых можно прожить.

А книг, без которых прожить нельзя, подлинно классических книг мировой литературы, не так уж и много: двести или триста, смотря как считать. Например, чтобы познакомиться с основными произведениями русской классики XIX века, надо прочитать четыре тома Пушкина, три тома Гоголя, три-четыре тома Тургенева, четыре-пять томов Достоевского, один том Чернышевского, пять-шесть томов Толстого, один том Некрасова, четыре-пять томов Чехова — всего около тридцатикниг. Так ли уж много? Если читать лишь по одному томув месяц и начинать серьезное чтение с пятого-шестого класса (а так обычно начинают), то окажется, что список можно значительно расширить. И выходит, что прочитать до окончания школы двести — триста книг основного круга отечественной и мировой классической литературы вовсе не трудно. К семнадцати-восемнадцати годам нормальный развитый человек обычно заканчивает чтение главных книг; еще лет пять он «добирает» пропущенное, а потом всю жизнь…

Потом всю жизнь перечитываетэти книги вновь и вновь, чтобы держать их в памяти, в душе своей. Классические книги тем и отличаются, что их можно перечитывать всю жизнь, хотя содержание их известно. Больше того, при каждом новом чтении они доставляют новое удовольствие, новую радость, не сравнимую с радостью первого чтения. Собственно, читатель не тот, кто читает. Читатель тот, кто перечитывает. Постепенно эти лучшие, классические книги наполняют наш духовный мир, и только с этого времени мы начинаем приближаться к тому, что называют «культурным человеком».

Окончить школу и не прочитать к этому времени основных классических книг, не полюбить их, не перечитывать их — значит обмануть и себя и людей вокруг себя: все будут думать, что у вас среднее образование, а у вас его нет, у вас только I аттестат есть, но не образование. Образования без чтения классических книг не бывает.

Жизнь серьезного, культурного читателя идет «волнами». Странно спрашивать его: «Кто твой любимый писатель?» Кто мой любимый писатель? Сегодня — Толстой, а завтра будет Куприн, вдруг захочется перечитать его, а через два года — Гёте, а еще три года спустя — Томас Манн, а потом — Пушкин… Меняется человек, меняются его интересы, но всегда может он найти что-то важное и необходимое в безбрежной (по мысли — безбрежной, а не по числу книг!) сокровищнице мировой литературы. Всегда найдет то, без чего он сегодня прожить не может.

Но, конечно, читать строго по плану — все равно что жить строго по режиму: не каждому удается да и… скучновато.

В чтении должна быть и известная свобода. План планом, главное русло, а вокруг него — бесчисленные отвлечения: новые книги, случайно заинтересовавшие книги, а также романы, повести, стихи из литературных журналов.

Такая свобода чтения необходима. Есть книги и просто развлекательные, их читаешь небрежно, между прочим, когда устал; есть книги научно-популярные, их называют «осадными орудиями» для штурма серьезных научных книг.

Но и отвлекаясь, но и занимая себя не столь уж серьезным и важным чтением, будем постоянно держать в уме главное русло — классическую литературу, и к этому руслу править.

Будете ли вы физиком, химиком, токарем, пекарем, чертом или дьяволом — серьезно прожить жизнь, не прочитав и не перечитав двухсот — трехсот книг классической литературы, невозможно. Тому, кто собирается стать дьяволом и дурачить род людской, книги эти особенно необходимы: без них не узнаешь психологии человека.

Будущего мужчину книги научат быть мужчиной.

Будущую женщину научат быть женщиной.

«Сегодня прочитала статью «Учение с увлечением», где говорится о том, что надо больше читать, и вспомнила статью в журнале «Техника — молодежи» о скорочтении. К сожалению, не помню номер журнала, запомнилось только — это номер, в котором говорится о змеях и на обложке нарисован змей. Мы читаем в среднем 100—150 слов в минуту, а Наполеон, Гёте, Ленин могли читать около 2000 слов в минуту. 6 статье есть советы, как научиться быстро читать, но не все понятно. Наверное, многие ребята захотели бы научиться быстро читать. Напишите, пожалуйста, об этом. До свидания!

Людмила Ненашева, 7 класс.

г. Ташкент».

Вместо ответа я расскажу историю об одном студенте. Он учился на филологическом факультете Московского университета. Быть может, ни в каком другом учебном заведении не надо столько прочитать, сколько на филологическом факультете. Списки толстых книг к экзаменам составляют страницы и страницы.

А студент, о котором я рассказываю, читал ужасно медленно. Со стороны можно было подумать, что он читал по складам — он шевелил губами, морщил лоб, и все лицо его показывало, что происходит тяжелейшая работа. Однажды надо было сдавать экзамен по истории СССР. Вузовский курс — этакий кирпич в три пальца толщиной. Время, как всегда у студентов, было упущено; о том, чтобы одолеть учебник, не могло быть и речи. Студент был в отчаянии. Товарищи подсказали ему: «А ты возьми учебник для десятого класса, он потоньше». Достали где-то старый учебник, принесли — студент посмотрел на него довольно уныло. Толстоват, не прочитать в оставшиеся пять дней, даже если с утра до вечера сидеть над книгой. Тогда он отыскал учебник… для четвертого класса. Он ходил по галерее аудиторного корпуса на Моховой, где памятник Ломоносову, и, натыкаясь на встречных, медленно, с огромным усилием читал учебник для четвероклассников. Прочитал в срок. И что он там вычитал, какую работу провел в уме, что произошло на экзамене — неизвестно. Известно только, что он получил «отлично» и ответ его был особо отмечен экзаменатором как необычайно глубокий, содержательный и оригинальный.

Научиться читать быстро — относительно несложно. Некоторые упражнения (лучше со специальными приборами, которые задают темп и как бы подхлестывают читателя), некоторая практика, а потом — читай, читай, учись быстро схватывать общий смысл абзаца и страницы.

Но в тысячу раз труднее научиться читать медленно. Нет таких приборов, которые помогли бы в этом.

Мы уже говорили, что значит осмысливать текст учебника и как это трудно.

Еще труднее читать художественную литературу, потому что писатели и поэты пытаются (в этом их назначение) передать такой смысл, какой ученый передать не в состоянии. Ученый может найти, вложить в понятие и передать читателю точный и только точный смысл. Ученый не может позволить, чтобы какое-нибудь его слово допускало два или несколько толкований, иначе он не будет ученым. Если он начнет говорить нечто не вполне определенное, читатели отвернутся от него, скажут: «Здесь нет науки» — и он потеряет свой авторитет. Наука всегда имеет дело с точными смыслами.

Но в реальной жизни точного очень мало или почти совсем нет. В жизни все неопределенно, многозначно, неясно очерчено. Придать неопределенным образам из жизни хотя бы некоторую точность и определенность так, чтобы можно было выразить эти образы в словах, — вот над чем бьются поэты и писатели, вот их невыразимые страдания. Они рвутся к точной точности там, где никакой точности заведомо быть не может, — и они знают, что не может ее быть, и все же мечтают о ней и стремятся к ней, как к недостижимому прекрасному.

Открытия делают и ученый и писатель. Художественная книга, в которой нет открытий, так же малоценна, ничтожна, как и книга ученого, в которой нет открытий. Чем больше нового, чем больше открытий и чем значительнее очи, тем более ценна книга, тем больше у нее будет читателей и дольше ее будут читать. Люди, подобные Дон-Кихоту, были всегда, и до Сервантеса. Но Сервантес сделал открытие: выделил тип таких людей, обрисовал их, представил их во всей глубине и назвал свое открытие — Дон-Кихот. И теперь, когда мы встречаем подобного идеалиста-мечтателя, беззаветно смелого, но нерасчетливого борца, мы пользуемся открытием Сервантеса и говорим про человека: «Это Дон-Кихот». Никакими словами, никакими понятиями выразить то, что мы хотим сказать, нельзя. Целые страницы точных определений не передадут всего того смысла и нашего отношения к явлению, какое содержится в слове «Дон-Кихот». Таких примеров много. Скажите о человеке «бесплодный мечтатель» — ваш собеседник потребует многих и многих разъяснений. Скажите: «Это Манилов» — и вас поймут сразу.

Классика, повторимся, потому и классика, что в ней значительные открытия, которыми пользуется человечество.

Слово ученого, научную статью и учебник надо о-смысливать, вкладывать в них свой смысл, точно совпадающий с мыслью ученого.

В образ, созданный писателем или поэтом, надо вкладывать не только смысл, но и чувство. Писателю надо со-чувствовать, в образ надо в-чувствоваться.

В художественной книге, кроме прямого смысла слов, всегда есть еще какой-то дополнительный смысл или несколько смыслов. Художественное произведение всегда многопланово. Несколько веков критики, психологи, режиссеры, актеры пытаются понять и объяснить Гамлета, каждый предлагает свою версию, подкрепляет ее цитатами из Шекспира. И каждый по-своему прав! Если собрать всех этих Гамлетов вместе, они, пожалуй, передерутся между собой, настолько они различны. Но все эти понимания и толкования содержатсяв одной и той же трагедии Шекспира.

Научная книга воспитывает, обрабатывает, тренирует ум; художественная — и ум, и чувства. У человека, воспитанного только на ученых книгах, появляется душевная глухота. До какого-то невысокого уровня он может работать в науке, особенно в научном коллективе, и довольно плодотворно. Но значительным ученым он не станет никогда, потому что наука требует не только культуры мысли, но и такой же тщательной культуры чувства.

Нет, читать быстро — все равно что не читать. При быстром чтении можно схватить нить сюжета, в общих чертах представить себе героев; можно, при случае, пересказать книгу — выходит, вроде читал. Но не может быть и речи о том главном, для чего читают художественные книги, — не может быть и речи о со-чувствии героям, о культуре чувств. Человек проглотит сто книг и станет еще менее культурным, чем был до начала чтения, потому что привыкнет читать не размышляя и не переживая.

Что же касается великих людей, действительно читавших очень быстро, то, во-первых, они обладали гениальными способностями. А во-вторых, по роду своей деятельности им приходилось просматривать огромное количество книг. Естественно, они приучили себя читать очень быстро. Но вряд ли Гёте, когда он каждой весной перечитывал Мольера, вряд ли он читал его со скоростью две тысячи слов в минуту. Беранже, пытаясь вчувствоваться в стиль трагедий Расина, понять и перенять его, старался замедлитьчтение и для этого переписывал трагедии по нескольку раз.

Не стоит очень поддаваться сообщениям о том, что в наш век резко возросло количество информации и человек не справляется с ней. Как бы ни росла информация, мозг человеческий может переработать ее ровно столько, сколько он может. В каком-нибудь двенадцатом-тринадцатом веке перед ученым-схоластом лежали такие же горы книг, как и перед нынешним. В юности — из-за недостатка опыта и в старости — из-за переизбытка опыта человек читал и всегда будет читать медленно.

Разумеется, медленное и внимательное чтение, с остановками, возвращениями размышлениями ничего общего не имеет с плохой техникой чтения, когда все умственные силы уходят на складывание букв и слогов. Некоторые ребята читают с трудом до седьмого-восьмого класса. Стыдиться этого не стоит, просто надо обратить внимание на свой недостаток и, не стесняясь, учиться читать. Без совершенно свободного чтения никакого развития быть не может.

Читателем не рождаются. Читателем — и навсегда! — становятся, если вовремя попадет в руки интересная книга, такая, что захочется читать еще и еще. Многие большие люди вспоминают, что первыми их книгами были дешевые рыночные издания, совершенно пустяковые с точки зрения взрослого человека. Но чем-то эти книжечки захватывали, поражали воображение!

Если вы читаете с увлечением, а вам кто-то скажет: «Брось, зачем ты читаешь эту ерунду» — не слушайте, продолжайте читать. Самые грандиозные дела иногда начинаются с пустяков и ерунды.

Тому же, кто совсем не любит читать, не пристрастился к чтению, просто не повезло: не встретилась ему первая книжка, не нашел он заветного ключа в книжное царство… Неужели оно и на всю жизнь останется запертым? Это большое несчастье. Человек, который живет в нашем читающем мире и не любит читать, чувствует себя ущемленным, отставшим, хуже других, даже если это самый прекрасный человек.

Но, оказывается, и с книгами точно так же, как и с любым школьным предметом: немного старания, немного усилий и терпения, и золотой ключик, первая увлекательная книга, будет найден. Вот какая история произошла с Колей Терлеевым из города Тобольска:

«Опыт «учение с увлечением» я делал оттого, что не люблю читать. Опыт мой удался. Когда я прихожу из школы, отдыхаю примерно полчаса, час. Затем начинаю писать урок по самому трудному для меня предмету, русскому языку. После этого по математике, географии, ботанике, литературе или французскому языку. После выполнения домашнего задания читаю художественную литературу, хотя и не люблю читать. И вот я решил серьезно заняться чтением книг. С трудом дочитал я первую книгу до конца. Потом взял в библиотеке книгу «Юнармия» Г. Мирошниченко. С таким интересом читал я эту книгу, что теперь меня очень тянет к книгам и я буду постоянным читателем в детской библиотеке. Мне и по литературе стало интереснее заниматься. И я сделал для себя такой вывод: нужно перед началом какого-нибудь дела увлечь себя этим делом и, конечно, быть настойчивым в выполнении его. В общем, каждый человек может заставить себя сделать скучный предмет интересным. Очень хочу узнать, что напишут читатели об «учении с увлечением». С приветом — Коля».

Николай открыл самую первую дверцу и обнаружил, что книги бывают интересными. Но он еще не знает, сколько интересных и важных книг на свете!

У каждого значительного человека было в жизни время жадного поглощения огромного количества книг. Двенадцатилетний Томас Эдисон, получив доступ в публичную библиотеку, поставил себе задачу: перечесть все книги подряд — и смело начал с нижней полки, где ему встретились такие сочинения: «Начала» Ньютона, «Технический лексикон», «Анатомия меланхолии»… Это нисколько не смутило мальчика, и в свободное от других дел время он преодолевал том за томом, не пропуская ни книги, ни страницы, пока не прочитал столько книг, сколько умещалось на полке в пятнадцать футов длиной, то есть примерно четыре с половиной метра книг… Только после этого он пришел к выводу, что лучше держаться определенного выбора, а не читать все подряд. Но история хорошая, не правда ли? И можно спросить себя: а сколько метров книг прочитал я?

И в наши дни, и среди нас, а не только среди Эдисонов есть страстные читатели, жертвующие всем ради книги. Подчас им приходится очень трудно.

«Я с первого класса полюбила книги. Записана в четырех библиотеках. Мама меня ругает, говорит: «Брось ты книги, от них никакого толку!» Как увидит, что я читаю, начинает меня ругать. Прячет от меня книги. Я читаю украдкой. Вы не представляете, как я люблю книги. Когда я читаю, кажется, для меня существует только книга. Ведь как это интересно! В книгах встречается много хороших, добрых, мужественных людей. Мы читаем об их бессмертных подвигах. А мама ругает меня: «Ты опять за книгу? Лучше бы с Ларисой посидела» (моя сестра, ей 1 год 5 мес.). В школе удивляются, зачем ты так много читаешь, разве ты любишь читать? Я не понимаю, как можно прожить без книги, как можно не любить ее. Ведь книга — это все. А мама говорит: «Тебя хлебом не корми, а дай почитать». Вечером в постели я обдумываю прочитанные книги. Иногда вечерами я сижу, читаю книгу, а мама говорит: «Иди спать!» Я иду спать, но мне не терпится узнать, что было дальше. Сумел ли Алексей Мересьев преодолеть себя в книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке». Или «Дети капитана Гранта» — что было дальше? Или «Тайна реки злых духов» — сумели ли они, геологи, выбраться из ущелья? Мне просто не терпится узнать, а что было дальше? Я встаю, иду читать ночью. Мама говорит: «Выпишу тебя из библиотек». Скажите! Разве это плохо — читать? Уметь читать!» (Римма, г. Кустанай, Казахской ССР.)

Когда медленно, внимательно читаешь хорошую книгу, ты часто останавливаешься: умная мысль… прекрасное выражение… дельные слова… Хорошо бы запомнить! Но все запомнить трудно, да и не станешь же выучивать наизусть…

Нужна общая тетрадь. Ее называют обычно «Дневник читателя», но это слишком серьезно и официально. Просто мояобщая тетрадь, в которой первые две-три страницы оставлены чистыми. Каждый раз, когда читаешь и встречается что-то такое, с чем жаль расставаться, достаешь тетрадь, пишешь имя автора, заглавие, год и место издания книги, а потом без всяких формальностей выписываешь все, что тебе кажется важным. Иногда дословно, иногда своими словами, иногда записываешь попутно возникшую мысль — может, и не имеющую прямого отношения к книге, но вызванную чтением ее. Нужно только выработать свою систему знаков, чтобы потом, через годы, можно было точно различить, что — цитата, что — пересказ, а что — твоя мысль. После каждой выписки цифра: страница книги. Если понадобится, всегда найдешь.

Бывает, что из толстой книги выпишешь две строчки; бывает, тонкую брошюрку почти всю перепишешь. Бывает, что прочитал книгу, а от нее и следа в тетради нет. Тетрадь не для отчета, не для самоотчета, в ней все должно быть свободно, как нравится. Тетрадь — мой мир, и даже страшно представить, что кто-то будет читать ее, кроме меня, хотя это не дневник и вроде бы ничего личного здесь нет.

Когда тетрадь кончится, можно перенумеровать ее страницы и на первых, чистых листах составить оглавление. За год будут исписаны одна-две тетради, не больше. Это самая большая драгоценность. Тетрадь к тетради, понемногу, не гонясь за количеством, — и вот их уже десять, пятнадцать. В свободное время их перелистываешь, просматриваешь, вспоминаешь прочитанные книги, вновь вдумываешься в мысли, которые когда-то понравились, — все твое. Даже если книга стоит на полке, лучше выписать из нее все, что нужно. Подчеркивать и в своей книге жалко — лишь изредка, самым легким карандашиком, едва прикасаясь, да и то в научной книге, а не в художественной. Подчеркивать что-то в стихах Пушкина? Почему-то это кажется кощунством. Но если бы я увидел, что кто-то из знакомых подчеркивает в библиотечной книге, боюсь, что знакомство на этом кончилось бы. Не потому даже, что книга чужая, испортил чужую вещь. Книга — не вещь, книга — книга. Но надо быть очень неделикатным, грубым человеком, чтобы подчеркнуть хоть слово, зная, что после тебя кто-то будет читать книгу и остановится на подчеркнутом.

Подчеркивать, выписывать — это личное, секретное, мое дело; как же можно мысли свои выставлять напоказ? С человеком, который способен на это, опасно дружить и даже быть знакомым.

Если вы испытываете затруднение с книгами, пожалуйста, не думайте, что это ваше личное несчастье. Это предмет заботы всех людей. Письма Ленина полны просьб к родным и знакомым: «Пришлите, пожалуйста, такие-то книги». За книгами ездят в другие города. Люди тратят отпуск на то, чтобы поехать в Москву и просидеть несколько недель в библиотеке. Но даже в Ленинской библиотеке с ее миллионами книг то и дело присылают «отказ» — листочек с объяснением, что нужной книги нет или ее читает кто-то другой. За книгами охотятся, стоят в очереди, выпрашивают их, выманивают. Ломоносов хитростьювыманил себе две первые книги, об этом сообщается в самой ранней его биографии. Книги покупали по бешеным ценам, втридорога. Некоторые люди почти всю зарплату тратят на книги, оставляя себе лишь гроши, и это не фанатики, не коллекционеры, это обычные образованные люди.

Без собственных книг жить трудно. Сухомлинский говорил, что к концу десятого класса у каждого должно быть дома около четырехсот собственных книг. Нет своей книги — нет возможности вдруг, когда придет нужда, когда вспыхнет острое желание, прочитать ее. Свою книгу читаешь по-другому, она ближе тебе, ты не торопишься, не боишься, что книга уйдет — и вместе с ней невозвратно уйдет ее мир. Собирать книги — это дело отцов. Отцы должны оставлять детям библиотеки книг. Это их обязательный долг перед детьми. Возможно, что ваш отец жил трудной жизнью и не мог собрать хоть маленькой библиотечки — что ж, отца винить ни в чем нельзя, это неблагородно. Но самому пора понемногу закладывать семейную библиотеку — для себя, для детей, для внуков и правнуков. Это, повторяю, долг каждого человека, особенно каждого мужчины. Собирание и подбор книг — сугубо мужское дело, потому что оно требует мужества, суровости, определенности вкуса.

Когда идут в библиотеку, обычно пользуются абонементом — берут книги домой. Между тем при многих библиотеках есть очень хорошие читальные залы. По необъяснимой причине книга в зале, взятая на час, больше «твоя», чем взятая домой. В библиотеке читаешь более сосредоточенно; в библиотеке можно взять одну, другую, третью, найти, полистать их, подержать в руках. Иногда достаточно подержать книгу несколько минут, чтобы составить о ней некоторое представление — правда, бывает и ошибочное. В библиотеке не просто читаешь — живешь в мире книг; они захватывают, они не так безмолвны. Дома можно читать, а можно и еще чем-нибудь заняться. В библиотеке читаешь. Там прекрасно все, особенно тишина. Нигде нет такого рода тишины, как в библиотеке,—с шорохом перелистываемых страниц, с тихим разговором на выдаче. В библиотеке живая тишина. От нее не покой, а легкое возбуждение, торжественный лад. Да и сам способ проводить время в библиотеке — один из лучших способов. Многие не знают, куда податься вечером. Как куда? Да в библиотеку, в читальный зал! Там и друзей найдешь среди завсегдатаев, там и человеком себя почувствуешь. А уходишь из библиотеки — приятная усталость, даже немного голова кружится.

Это с непривычки.

Здесь не рассказывается о многих тайнах пользования библиотекой, о работе с каталогом, например. Кто ходит в библиотеку регулярно, тот сам узнает их и выработает свои методы поиска, разведки книги. А кто не ходит в библиотеку, тому это и не нужно.

Если делать уроки с утра, до школы, а в течение дня час-другой проводить в читальном зале, к окончанию школы можно получить довольно хорошее образование.

ОПЫТЫ НА СЕБЕ

Сначала для тех, кто читать не любит: будем искать книгу-ключ! То есть первую интересную для нас книгу, какая бы она ни была.

Как ее найти?

Проще всего расспрашивать товарищей, выпрашивать у них интересную книгу. Можно и в библиотеке сказать честно:

«Знаете, я никогда в жизни не читал с удовольствием… Дайте мне, пожалуйста, такую книгу, чтобы не оторваться».

Быть может, первая попытка окажется неудачной. Не страшно! Как среди людей много скучных, не с каждым подружишься, так и среди книг много скучных (для нас), и если мы не «подружились» с одной книгой, не будем думать, что и все остальные — скучны. Будем искать свой ключ!

Но поставим себе цель: читать каждый день, хоть час, хоть полчаса. Есть предположение, что тот, кто в течение двух-трех недель будет каждый день, не пропуская, проводить за книгой хотя бы полчаса, обязательно полюбит чтение. Однако это предположение, как и многие другие, требует опытной проверки. Сообщите, пожалуйста, о результатах вашего эксперимента: сколько дней вы его продолжали? Понравилось ли вам читать?

Если понравилось, если вы уже читатель, то продолжим опыты.

Для читателей опыт такой: учимся делать выписки из книг.

Заводим общую тетрадь для выписок.

Стараемся делать только короткие выписки, не больше чем полстранички в тетради: их легче просматривать.

Обязательно оставляем поля слева, потому что потом, через несколько лет, в голову придут важные мысли (это со всеми бывает) и куда их тогда поместить? На поля!

Когда книга прочитана, подумаем: а во всем ли мы согласны с автором или героем книги? Если обнаружится несогласие, запишем коротко, в чем оно состоит. Есть книги, которые принимаешь целиком, но у настоящего читателя иногда возникает и возражение.

Мы уже говорили, что учет — обратная сторона плана. Как только вы начнете учитывать прочитанное, сразу появятся книги, которые вам необходимо прочитать. Разыскивайте их!

Следующий опыт такой: постараемся определить, что нас больше всего интересует, и прочитать все доступные книги на эту тему. Может быть, военная техника? Или жизнь Пушкина? Или все о птицах? Или все о кино? Это очень важно — читать много книг на одну тему. После второй или третьей книги вы непременно обнаружите, что чем дальше, тем интереснее читать.

Есть ребята, которые стараются прочитать все детективы или всю фантастику. Что ж, это лучше, чем не читать совсем! Но только надо становиться и знатоком таких книг: уметь отличать лучшие от худших, выделять любимого автора, разбираться в книгах со знанием дела. В каждой отрасли литературы твоя классика. Если вы любите фантастику, но не читали Жюля Верна, Лема, Ефремова или братьев Стругацких и не выделяете их книг, то какой же вы знаток?

Быть знатоком в чем-нибудь — большая радость. Кто найдет способ, как стать знатоком, кто сумеет рассказать, как он постепенно стал знатоком, какие книги читал, тот принесет большую пользу для всех последователей идеи учения с увлечением. Ждем научных сообщений!

И еще один опыт, очень тонкий. У каждого из нас есть друзья, которые не очень любят читать. Можно поставить перед собой такую задачу: хоть одного человека заразить любовью к чтению! Как это сделать — трудно сказать, общих рецептов нет, и ученые этой проблемы еще не изучали. Значит, надо найти собственные пути, проявить собственную хитрость… Зато появится друг, с которым можно будет обмениваться книгами и разговаривать о книгах. Жизнь станет куда интересней!

А теперь, поскольку это последняя серия опытов и книга подходит к концу, несколько совсем серьезных слов.

Вся жизнь, окружающая нас, настраивает на учение, заставляет учиться и зовет учиться. Но, как всегда бывает, есть и такое, что отталкивает от учения. Например, в классе может сложиться общее плохое отношение к урокам, насмешливое, легкомысленное, и человек поддается этому настроению. Он хочет быть, «как все». Некоторых ребят отталкивает от учения именно то, что родители заставляют их учиться, а им, ребятам, не хочется выглядеть «пай-мальчиками» и «пай-девочками», они хотят быть «самостоятельными» и оттого перестают учиться. Бывает, что кто-то внушает нам: «А зачем учиться? Я не учился, а живу хорошо». Наконец, некоторые ребята настолько не справляются с учением, что отчаиваются, бросают попытки вырваться из всех «заколдованных кругов» школы и при этом, естественно, уговаривают себя: «Ничего, и так проживу».

Словом, существует немало влияний, которые мешают нам учиться.

Первое, что надо сделать, — освободиться, совсем освободиться от всего, что мешает учиться, от всех этих влияний и собственных предрассудков. Поддаваться таким внушениям, от кого бы они ни исходили, значит попадать в худшее рабство, какое только можно себе представить, становиться несвободным, зависимым человеком.

У Чехова, в замечательной его повести «Степь», рассказывается о маленьком мальчике, которого отправляют в город учиться. В дороге ему встретился старый крестьянин Пантелей…

«— Ты куда же едешь? — спросил он, притопывая ногами.

— Учиться, — ответил Егорушка.

— Учиться? Ага… Ну, помогай царица небесная. Так. Ум хорошо, а два лучше. Одному человеку бог один ум дает, а другому два ума, а иному и три… Иному три, это верно… Один ум, с каким мать родила, другой от учения, а третий от хорошей жизни. Так вот, братуша, хорошо, ежели у которого человека три ума».

Хорошо…

Один ум нам дан от природы; хорошую жизнь — и ум вместе с нею — мы добываем вместе, общими стараниями, для всего народа. А ум от учения каждому приходится добывать самому, в нелегкой работе, много лет подряд, преодолевая трудности, побеждая неприятности… Что ж! Двадцать пять веков назад сказал это один из мудрейших писателей мира, Софокл:

И в минувшем, и в грядущем

Лишь один закон всесилен:

Не проходит безмятежно

Человеческая жизнь.

Не проходит безмятежно человеческая жизнь…

Но не побоимся рядом с этими вечными строками поставить письмо маленького мальчика из Красноярска, пусть оно и закончит книгу:

«Я Шакиров Вадим. Самый хороший предмет у меня русский язык. Плохого предмета у меня нет. Я по всем предметам учусь хорошо.

Напишите ответ, что делать дальше».

Послесловие

Посмотрите на эти рожицы. Какая из них отражает ваше отношение к учению? Перерисуйте их и поставьте «птичку» в соответствующей клетке.

Посмотрите на эти рожицы. Какая из них отражает ваше отношение к учению? Перерисуйте их и поставьте «птичку» в соответствующей клетке.

Перед нами простая задача: переместить нашу «птичку» хоть на одну клетку влево!

Что для этого нужно?

Выбрать из книги те опыты, которые покажутся особенно важными и —

приступать к делу!