|

|

ГЛАВА 10. НЬЮ-ЙОРК: МИССИС ВРИЛЭНД И АЛЕКС ЛИБЕРМАН, 1965 — 1973

В 1962 году Диана Врилэнд, которую все называли «миссис Врилэнд», ушла из журнала «Harper's Bazaar» и стала главным редактором американского «Vogue». В 1965 году она позвонила мне в Париж и сказала: «Мистер Ньютон, я хотела бы, чтобы вы приехали в Нью-Йорк, привезли с собой прекрасную девушку и работали в нашем журнале». Это было фантастическое предложение для честолюбивого и еще почти неизвестного фотографа. Оно подразумевало кучу денег и, если повезет, мощный толчок в моей карьере.

Тогда я не догадывался, что из этого ничего не выйдет и что мои фотографии будут жалкими и незапоминающимися. Миссис Врилэнд представляла атмосферу восточных фантазий, марокканской феерии, красных каблуков и мечтаний об экзотике. Для меня главным в работе был образ чувственной, очень эротичной женщины, во всех отношениях принадлежащей к западному миру, — уроженке Парижа, Милана и, может быть, Нью-Йорка.

Но я старался изо всех сил. Я проводил безрадостные дни в нью-йоркских студиях, пытаясь удовлетворить каждое желание миссис Врилэнд. В следующем году меня снова пригласили в Нью-Йорк с таким же печальным результатом. Однако я не оставлял стараний. Нью-Йорк и американский «Vogue» играли столь важную роль в карьере любого модного фотографа, что я был ослеплен мечтами о славе и деньгах. Для меня это было запоминающимся и тяжелым уроком. На третий год миссис Врилэнд предложила мне сфотографировать для журнала ведущие страницы парижской коллекции, что было великой честью. Она прислала в Париж телекс следующего содержания: «Мистер Ньютон, мы приглашаем вас на съемки весенней коллекции в Нью-Йорке. Она будет выдержана в зеленых и белых цветах, и я хочу, чтобы вы изучили фотографии, которые мистер Эйв-и-дон сделал в прошлом году для черно-белой коллекции». Это заставило меня очнуться от моей американской мечты, и я послал телеграмму с вежливым отказом.

Рабочий распорядок миссис Врилэнд был довольно необычным. Она приезжала в офис к полудню, после продолжительного сеанса массажа у себя дома, в течение которого она проверяла снимки фотографов журнала, сделанные на вчерашних сеансах. Оттуда же приходили властные указания, можно ли готовить фотографии к печати или придется переделывать их. В большинстве случаев приговор был «Переснять!». Я никогда не работал в журнале, где тратили бы так много денег на пересъемку. Не только для меня, но и для других фотографов было обычным делом проводить от пяти до восьми повторных сеансов. Много раз людей посылали в заграничные командировки в Марокко и другие экзотические страны; никто не считал денег.

Совершенно сбитый с толку экстравагантными желаниями миссис Врилэнд и вынужденный работать только в студии, я мог лишь мечтать о прогулках по своим любимым улицам. В редкие свободные моменты я бегал взад-вперед по Третьей авеню, заглядывая в антикварные лавки в поисках реквизита, который мог бы удовлетворить страсть начальства к экзотике. Не стоит и говорить, что мои фотографии выглядели просто ужасно.

Результат, к которому стремилась миссис Врилэнд, был единственным, что имело значение. Ее позднее появление на работе означало дополнительные унижения для редакторов отдела моды. Помню, как я проходил мимо ее знаменитого кабинета, отделанного лакированным красным деревом, с креслами и диванами, обтянутыми леопардовыми шкурами. У закрытой двери были расставлены стулья и скамьи, на которых сидели редакторши, ждавшие, когда их вызовут и растолкуют, что нужно делать, а что нет. Ужаснее всего было то обстоятельство, что в любое время от шести до десяти часов вечера можно было увидеть тех же редакторов, покорно сидевших в коридоре и ждавших, пока их пригласят зайти. Я понимал, что у этих бедных женщин нет никакой личной жизни.

Другим знаменательным событием был приезд миссис Ври-лэнд в Париж на показ коллекций высокой моды. Журналу «Vogue» принадлежит красивое здание на Пляс дю Палас Бурбон в Париже, где всегда были готовы принять ее со всеми секретаршами. Но этого было недостаточно: миссис Врилэнд занимала весь второй этаж гостиницы «Гриллон». В Париже она имела собственный коммутатор и разговаривала с посетителями только через своих секретарш. Ее стиль управления журналом действительно был очень экстравагантным.

В начале 1971 года миссис Врилэнд внезапно уволили из «Vogue» самым драматическим и бесславным образом.

В конце 1971 года в моей парижской квартире раздался телефонный звонок. Это был Алекс Либерман, звонивший с другого берега Атлантики. Он сказал: «Хельмут, я хочу, чтобы ты приехал в Нью-Йорк и делал по сорок пять страниц для американского «Vogue» в таком же духе, как ты работал для французского «Vogue» последние девять лет». Раньше я никогда не слышал от него подобных слов, потому что все, что я делал во французском отделении журнала, было своеобразным антагонизмом для американского.

В журнале «Vogue» Алекс Либерман был настоящим божеством. Элегантный от природы, он всегда одевался в одном стиле. Он был женат на некой неистовой русской по имени Татьяна, одной из самых устрашающих женщин, с которыми мне приходилось встречаться. Несколько лет спустя, после ее смерти, Алекс признался мне, что тоже побаивался ее. В должности креативного директора он железной рукой правил редакцией журнала и фотографами. Мы знали, что, если он вызывает вас к себе в кабинет и называет «мой друг», это значит, что вы в глубоком дерьме.

Я много узнал от Алекса. В 1972 году он послал меня на гавайский остров Мауи фотографировать купальные костюмы. Там в это время постоянно шел дождь. Я в панике позвонил Алексу в Нью-Йорк и пролепетал: «Я не могу снимать, здесь ужасная погода». Он холодно ответил: «Хельмут, меня интересует не погода, а только фотографии, которые ты привезешь с собой». Это был урок, который я никогда не забуду. Если тебя послали охотиться, будь добр, вернись с добычей.

Под руководством .Апекса журнал приобрел неповторимый стиль, утраченный с его уходом. Когда он вышел на пенсию, дух журнала начал постепенно улетучиваться. Он жил в Майами, куда я ежегодно ездил навещать его, и впервые после долгих лет совместной работы мы стали близкими друзьями. Алекс обладал невероятным чутьем, позволявшим угадывать будущие тенденции. Он поощрял молодых фотографов делать фотографии для модных журналов, похожие на моментальные снимки, а впоследствии публиковал некоторые из моих самых рискованных композиций против воли редакторов и издателей. Он был первым, кто распознал гений Ларри Флинта и цитировал его знаменитое выражение «показывать мясцо». Когда он уходил, то гарантировал, что никто из преемников «не сможет влезть в его башмаки».

Я решил, что предложение Алекса для меня является неповторимой возможностью заниматься своей любимой работой для американского «Vogue». Поэтому в ноябре 1971 года я покинул Париж и уехал в Нью-Йорк.

В течение предыдущих шести или семи лет я «зажигал свечу» в двух концах Европы, поскольку ежегодно делал четыре коллекции для французского «Vogue» и еще четыре коллекции в Милане и Риме. В то время я был вольным стрелком, не имевшим постоянного контракта. Мне позволяли делать то, что я хочу, и брать столько работы, сколько влезет, то есть очень много.

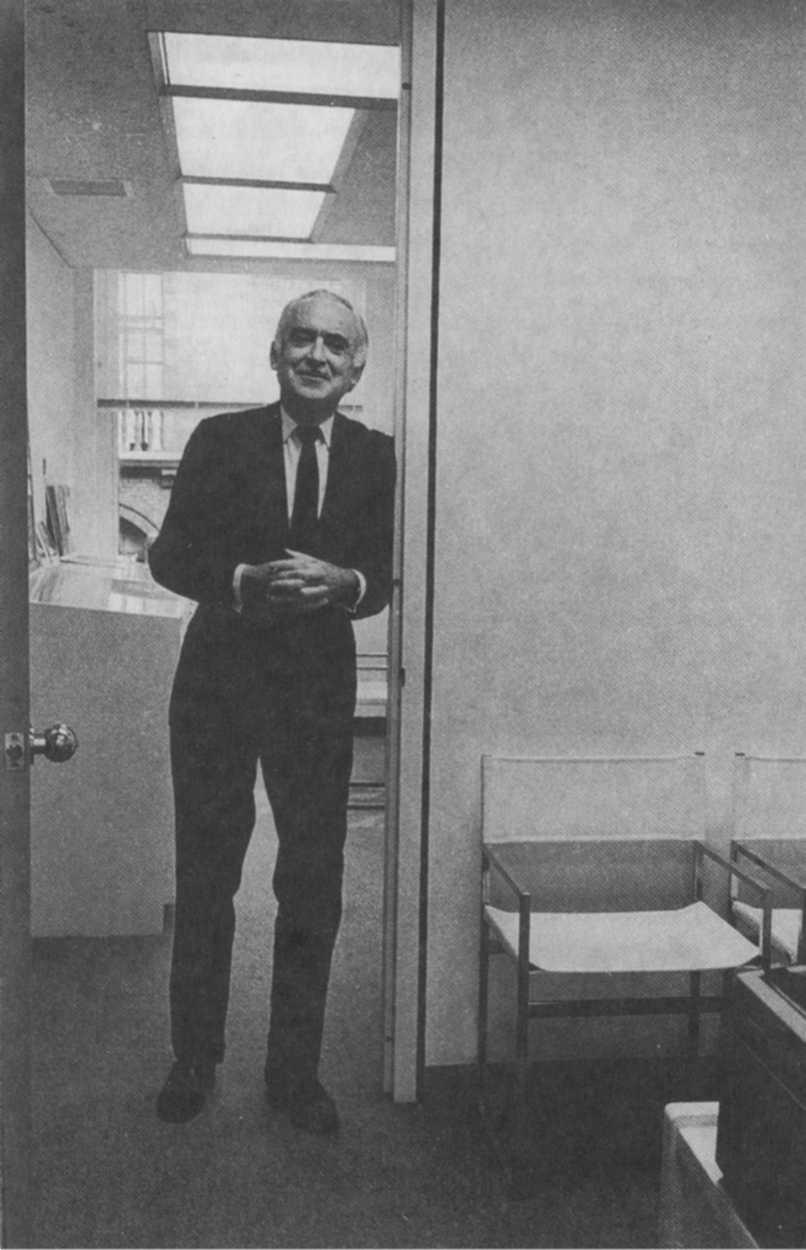

Александр Либерман в нью-йоркском офисе "Vogue", 1971 г.

Съемки коллекций происходили по ночам, чтобы можно было показывать всю одежду покупателям днем. Когда я бывал в Риме, мы вообще не ложились в постель. Я хорошо помню, как летом 1971 года я провел в Риме семь дней, занимаясь только фотографией, и в конце недели ассистент спросил меня: «Ты хоть понимаешь, Хельмут, что за семь дней мы спали двадцать часов?»

Желание стать лучшим сжигало меня изнутри. Я очень много курил и довольно много пил. Мы курили не какую-нибудь блажь вроде сигарет с фильтром, а настоящие «Лаки Страйк» и «Кэмел» без фильтра.

Мы замечательно проводили время с моделями. Летом 1971 года моим ассистентом в Риме был французский виконт. Вероятно, он был моим лучшим ассистентом, если не считать Фифи — бывшего гонщика, миниатюрного и с приятной внешностью, настоящего обольстителя.

Это был период, когда я старался заработать как можно больше денег. Работы было невпроворот, и каждый расторопный фотограф в те дни мог сколотить неплохое состояние. Я часто отправлялся в поездки по Европе и Северной Африке. Независимо от пункта назначения, наша команда состояла главным образом из редакторов модных журналов, стилистов и моделей. Утром, когда все выходили завтракать, женщины радостно улыбались, потому что виконт шнырял из одной комнаты в другую и успевал перетрахать всех, кто хотел этого, так что дамы оставались совершенно довольны. Он был великолепным ассистентом и душой общества.

Поздней осенью 1971 года я прибыл в Нью-Йорк, совершенно измотанный после всей этой работы в Европе. Я находился в жалком состоянии, мучился одышкой и ощущал нелады с сердцем, но не обратил на это внимания и сразу же взялся за работу для Алекса. Физическая нагрузка была невероятной, и кроме того, в Нью-Йорке было очень холодно, а я не люблю холод. Моя работа подвергалась критике, поскольку я иногда переступал черту приличия по американским понятиям. Меня убеждали, что не нужно слишком потакать своему европейскому стилю. Но я все же сделал ряд удачных снимков и был зачарован стилем «арт-деко» в архитектуре и интерьерах Нью-Йорка. Я сделал много снимков в старой студии «XX век — Фокс», которая показалась мне великолепной. Я изучил «Крайслер-Билдинг», где лифты были чудом дизайна и даже строительные материалы вызывали восхищение. Скульптурные головы индейцев, деревянные панели в лифтах, тяжелые металлические двери — все это было архитектурной Страной чудес для меня. Я работал днем и ночью.

Потом наступил какой-то официальный праздник, и я внезапно почувствовал себя очень плохо. Дело было в пятницу вечером — такие вещи всегда случаются в праздники. Я пошел в клинику рядом с моей гостиницей и обратился туда как случайный больной. Мне пришлось ждать несколько часов, а потом меня бегло осмотрели, сказали: «Мы не знаем, что с тобой стряслось, но с виду все нормально» — и отправили на улицу. Поблизости не оказалось ни одного врача, поскольку все уехали из города на выходные.

В понедельник я как обычно принялся за работу для «Vogue». Мы обычно разъезжали по Нью-Йорку на большом фургоне для выездных съемок и на лимузине, потому что я никогда не работал в студии. Во второй половине дня мы занимались съемками на Пятой авеню и 69-й улице. Я находился рядом с фургоном, девушка-модель где-то на тротуаре, чтобы чувствовалось движение транспорта на заднем плане. И внезапно потерял сознание. Помню, что я держал камеру в правой руке. Я упал на обочину проезжей части, и люди, которые были этому свидетелями, сказали, что в последний момент я вытянул руку вверх, чтобы спасти камеру при падении. Мне удалось встать самостоятельно. Люди вокруг были встревожены, но я сказал: «Нет-нет, со мной все в порядке». Мы продолжили съемку, но через несколько минут со мной случилось то же самое, только на этот раз я не смог встать.

Ассистенты помогли мне подняться на ноги. Совсем рядом находилась приемная частного врача, и редактор Глория Монкур сразу же крикнула: «Быстрее, позовите доктора!» Мы зашли в кабинет; врач только посмотрел на меня и сказал ей: «Немедленно везите его в клинику Леннокс-Хилл».

Мне снова повезло, потому что клиника находилась лишь в нескольких кварталах оттуда. Мне повезло, что я оказался рядом с хорошей клиникой, специализировавшейся по сердечным заболеваниям, и рядом был лимузин, чтобы мгновенно доставить меня туда.

По пути в клинику я понял, что не могу говорить. Изо рта доносился только странный клекот, настолько испугавший меня, что я решил замолчать. Меня доставили в палату интенсивной терапии и положили на кровать. Подошедший врач стал задавать вопросы о том, кто я такой, сколько мне лет и так далее, но я мог только хрипеть в ответ. Тогда он дал мне ручку и сказал: «Пишите ответы прямо на простыне». Я попробовал, но обнаружил, что у меня нет сил удержать ручку ни в левой, ни в правой руке. Я превратился в настоящее растение. Я все понимал и сознавал, что происходит вокруг, но у меня не было никакой возможности общаться с окружающими.

Это был самый страшный момент в моей жизни. Я лежал на больничной кровати перед врачами и не мог предпринять ни малейшего усилия. Можно даже сказать, что я смирился со своей судьбой. Я не особенно тревожился, не мучился от боли, но испытывал ужасный страх оттого, что не могу общаться с окружающими.

Через три часа произошло чудо, и я снова обрел речь, а силы вернулись ко мне. Это было невероятно; для меня это было как манна небесная. Я сразу же решил, что со мной все в порядке, но, разумеется, я заблуждался. Маленький кровяной сгусток вылетел из моего сердца и попал в мозг, а само сердце было неестественно увеличенным от того безумного образа жизни, который я вел, заваливая себя работой, беспокоясь за нее и сгорая от желания стать лучшим фотографом в Европе, а может быть, и во всем мире. С самого начала меня снедало огромное честолюбие. Я хотел быть самым лучшим.

В нью-йоркской клинике Леннокс-Хилл после инсульта, 1971 г.

Я попал в клинику в понедельник вечером, почти закончив свои сорок пять страниц. Врачи работали очень быстро и были необыкновенно внимательны. Один молодой врач, который первым осмотрел меня, когда ко мне вернулась речь и силы, сказал: «Мы собираемся взять спинно-мозговую пункцию». Я помнил, как Джун, которая разбиралась в анатомии (меня всегда поражало, что она знает, где находятся все внутренности человека, в то время как я не имею ни малейшего представления об этом), сказала: «Самое болезненное, что делают с человеком, — это спинномозговая пункция». Поэтому я воскликнул: «Господи боже, но это будет страшно мучительно!» Но врач сказал: «Нет, если знать, как это нужно делать». Он перевернул меня на живот, и прежде чем я успел глазом моргнуть, взял пункцию. Я практически ничего не почувствовал: боль была гораздо слабее, чем на приеме у дантиста. После этого он сказал: «Ну вот, нужно лишь точно знать, в какое место вводить иглу».

Главный врач пришел ко мне посреди ночи и сказал: «Я собираюсь позвонить вашей жене, она должна немедленно приехать в Нью-Йорк». Разумеется, в то время я не имел представления, что находился в «критической фазе». Лишь гораздо позднее я узнал, что в следующие три дня решалось, буду ли я жить или умру. Врачи опасались, что из моего жутко увеличенного сердца вылетит еще один кровяной сгусток, который точно убьет меня.

Мне на всякий случай показали специальное действие, которое нужно было выполнить с помощью большого или среднего пальца. В тот момент, когда кончики пальцев начнут неметь или я почувствую еще что-нибудь неладное, нужно было звонить немедленно в звонок рядом с кроватью. Поэтому я всю ночь трогал кончики пальцев, когда просыпался. Доктор узнал номер нашего телефона в Париже, позвонил туда и сказал: «Миссис Ньютон, вы должны немедленно прилететь в Нью-Йорк, чтобы быть рядом с вашим мужем». Я попросил его передать мне трубку и сказал: «Привет, дорогая! Мне стало гораздо лучше. Думаю, тебе не нужно приезжать, и в любом случае у тебя нет американской визы». Я знал, что Джун ничего не смыслит в таких вещах, как визы, продление загранпаспортов и так далее. Она прилетит в Нью-Йорк, и ее не выпустят из аэропорта. Но врач выхватил у меня трубку и сказал: «Миссис Ньютон, я абсолютно уверен, что вы должны сесть на следующий самолет до Нью-Йорка и быть рядом с вашим мужем». Еще он сообщил Джун, что я перенес очень тяжелый инсульт.

Впоследствии Джун сказала мне, что она позвонила Сьюзен Трейн из офиса американского «Vogue» в Париже, и Сьюзен подняла всех на ноги, чтобы достать ей визу за выходные дни. Благодаря ее усилиям консульство открыли утром в субботу, а вечером того же дня Джун уже села на самолет. Она прилетела в воскресенье утром и сразу же отправилась ко мне. Когда наступил вечер, она поехала в мой номер в отеле «Блэкстон» на другом конце города. Ей каждый день приходилось ездить туда и обратно на автобусе.

Когда она не появлялась в моей палате в часы для посещения, я капризно закатывал сцены и спрашивал «где ее черти носят» и «чем она занимается». Кажется, она подружилась с женщиной, которая тоже посещала своего мужа в клинике, и они вместе пили кофе или ходили по магазинам.

Я очень эгоистичный человек. В любой ситуации я прежде всего думаю о себе. Когда Джун приехала из Парижа, врач привел ее в палату и сказал мне: «Вот ваше сокровище». — «Ха! — сказал я. — Это я сам мое сокровище!» — и указал на себя. Это все было абсолютно искренне, и Джун никогда не забывала тот эпизод.

Сотрудники журнала были чрезвычайно внимательны ко мне. Грейс Мирабелла, главный редактор американского «Vogue», приезжала в клинику, где я, упиваясь своим эгоизмом, сказал ей: «Это все из-за вас и из-за ваших сорока пяти страниц!» Джун сказала, что это выглядело ужасно, но она хорошо знает, на что я способен. Грейс простила меня. Впоследствии она приезжала очень часто. Ирвинг Пенн предложил доделать за меня оставшиеся несколько страниц, но Алекс решил, что и сама Джун может сделать их. Ей очень понравилась эта идея, и она доработала огромную статью, опубликованную в двух или трех выпусках американского «Vogue».

В то время я дружил с Эльзой Перетти, дизайнером ювелирных украшений торгового дома «Тиффани», которая ежедневно посещала меня и приносила забавные подарки. Она была поразительной красавицей, высокой, с восхитительно хриплым итальянским голосом, капризной и своевольной. Я часто фотографировал ее как в костюме кролика для «Плейбоя», так и обнаженную. Будучи добрым другом, я не позаботился спросить у нее разрешения на публикацию снимков. Она разрешила мне опубликовать ее портрет в наряде кролика, но сказала: «Что касается обнаженной натуры, Хельмут, тебе придется подождать, пока жив мой отец». Что ж, он уже давно умер. Так или иначе, это было уроком для меня: нужно спрашивать разрешение на публикацию даже у лучших друзей.

Компания оплатила больничный счет. Мистер Ньюхаус, владелец «Conde Nast», был невероятно щедр и очень обходителен.

Эльза Перетти, 1975 г.

Если вам приходится работать в журнальной корпорации, думаю, нигде не может быть лучше, чем в «Conde Nast». Это действительно щедрые и великодушные люди во многих отношениях.

Мне так не терпелось выбраться из проклятой клиники и вернуться к тому, что я считал нормальной жизнью, что каждый раз на выходные (когда все врачи прекращали работать и уезжали из Нью-Йорка) я лежал на больничной койке и громко причитал, обращаясь к Джун и всем остальным, кто мог меня слышать: «Где эти бездельники? Почему они не лечат меня? Я не хочу лежать здесь по выходным, я хочу как можно скорее убраться отсюда! Им платят достаточно, чтобы они работали сверхурочно...»

Через две недели меня выпустили на Рождество. Мы нашли пристанище в отеле «Волней», в нескольких кварталах от клиники. Я никогда не забуду, как мы с Джун шли по морозным нью-йоркским улицам, залитым чудесным солнечным светом. Мне было очень холодно, несмотря на то, что я был закутан с головы до ног. Я не решился в тот момент идти без посторонней помощи. Потом, в один прекрасный день, я набрался мужества и, выйдя на улицу, сказал, опираясь на руку Джун: «Послушай, ты постой на углу и позволь мне самостоятельно перейти улицу». Это было еще одно впечатление, которое я вряд ли забуду.

Однажды я позвонил Грейс Мирабелле и сказал: «Слушай, Грейс, я знаю, что еще не вполне поправился, — это означало, что я едва мог стоять на ногах и был слабым, как котенок, — но мне хотелось бы немного пофотографировать в моем номере».

Джун в отеле "Волней" в Нью-Йорке, 1971 г.

В номер пригласили двух девушек, работавших моделями, — Маргарет Рамм и Вивьен Фауни, — а из редакции прислали кое-какое дамское белье. Я едва мог удержать свою маленькую 35-миллиметровую камеру, но у меня был ассистент и пятисотваттная осветительная лампа, и я начал снимать. Это было долгое и утомительное занятие. Думаю, я делал один нормальный снимок за полдня, потом отдыхал и до вечера успевал сделать еще один снимок. Но эта серия фотографий дамского белья с большим успехом прошла в американском «Vogue».

В январе 1972 года мне пришлось вернуться в клинику Лен-нокс-Хилл для катетеризации сосудов сердца. Там я познакомился с Саймоном Стертцером, врачом, который проводил операцию. С этого дня мы стали друзьями.

Когда меня выкатили из операционной после катетеризации, я сжимал в руках свою маленькую автоматическую «Минолту». Медсестры, катившие тележку, прошли мимо Джун, которая ждала в коридоре, и она услышала, как одна спросила другую: «Что за штуку он держит в руке?» — «Фотокамеру». — «Что он собирается с ней делать?» — «Думает, что сможет сфотографировать себя».

Все шло замечательно, но я стал «фибриллятором». Это означало, что мой сердечный ритм стал беспорядочным, и я не должен был подвергать себя значительным нагрузкам, потому что мои физические возможности уменьшились примерно на пятьдесят процентов.

Это была гнетущая новость. В первую очередь я спросил: «Смогу ли я и дальше работать фотографом?» — «Да, сможете, но вы должны помнить о фибрилляции, — ответил врач. — Вы больше никогда не сможете позволить себе нагрузки нормального человека, вам придется следить за собой и соблюдать осторожность».

В 1973 году мы с Джун отправились в Австралию навестить ее мать, отмечавшую свое восьмидесятилетие. Джун улетела первой, а я поехал через Нью-Йорк, поскольку Стертцер решил провести курс электрошоковой терапии, чтобы попытаться вернуть мое сердце к нормальному ритму. Успех лечения превзошел все ожидания. Я позвонил Джун и сказал: «Послушай, как бьется мое сердце. Ты слышишь? У меня больше нет фибрилляции». Мы оба радовались, как дети. Я стал другим человеком. Помню, как я бежал по аэропорту, чтобы успеть на рейс из Нью-Йорка в Австралию, безумно радуясь ощущению силы и свободы, которого я не испытывал с 1971 года.

Однажды в воскресенье, через две недели после приезда в Мельбурн, я сидел на кухне в доме матери Джун и вдруг почувствовал, что мое сердце снова вернулось к фибрилляции. Это был тяжкий удар. Когда я позвонил Саймону Стертцеру в Нью-Йорк, он сказал, что будет лучше вернуться к прежнему образу жизни, чем пройти еще один курс электрошоковой терапии. Мне выписали лекарства, не проверив сначала мою реакцию на них, и в результате я слег с тяжелейшим расстройством желудка. У врачей имелись и другие способы лечения, но мне было уже слишком поздно пробовать их.

Когда я вернулся домой после сердечного приступа и инсульта, то первым делом продал свой любимый «Бентли».

Я решил продать свой любимый "Бентли"

В Рамателле на юге Франции, 1972 г.

Мне никогда не нравилось техобслуживание в парижском отделении фирмы «Бентли», поэтому я совершал регулярные поездки в Женеву, чтобы содержать мою красавицу в идеальном состоянии. Из Женевы я улетал в Париж, пока техники несколько дней возились с машиной, потом летел обратно в Женеву и уезжал в Париж на своем автомобиле. Слишком много времени пропадало впустую. Я всего лишь хотел сделать жизнь проще и заниматься фотографией. Вместо того чтобы ездить к нашему дому в Рамателле, мы могли летать на самолете.

Я всегда убеждался в том, что работа является лучшим лечением. Когда я работаю, все проходит само собой. Физически я чувствую себя лучше. Маленькая автоматическая камера, которую я взял с собой в больничную палату, помогала мне забыть о моей немощи. Съемки серии фотографий дамского белья в отеле «Волней» очень помогли в моем выздоровлении. В фотокамере есть что-то магическое; она может служить барьером между мной и реальностью.

Еще одной вехой 1970-х годов была публикация моей книги «Белые женщины». Это был очень важный этап моей карьеры, потому что книга создает фотографу авторитет, который не могут обеспечить никакие газеты и журналы. Два человека сыграли неоценимую роль в создании этой книги. Одной из них была Джун — движущая сила моей работы. Она всегда заставляет меня начинать новые предприятия, пробовать новые вещи. Другим человеком был Ксавье Моро, который стал моим литературным агентом. Джун познакомилась с ним, пока меня не было в Париже из-за какой-то поездки. Он ей понравился, и мы стали друзьями.

Обложка моей первой книги "Белые женщины", 1976 г.

Беата Фейтлер оформила книгу, а Джун выполнила редакторскую работу. Это она придумала замечательное название, хотя поначалу испугалась собственной идеи и сказала: «Ты еврей и не можешь давать такое расистское название своей первой книге». — «Чепуха, — ответил я. — Это замечательное название, и оно не имеет никакого отношения к расизму. Кроме того, в книге нет ни одной чернокожей женщины». Однако там присутствовало около десяти мужчин, и двое или трое потом прислали мне телеграммы, в которых они с иронией говорили, что они «гордятся возможностью называть себя белыми женщинами». Книга произвела фурор, потому что она была первой в своем роде. Термин «порнографический шик» был пущен в оборот именно в связи с ней.

В 1977 году я влюбился в квартиру на рю де JTАббэ де Л'Эпэ с того момента, как увидел ее. Джун уже побывала там, пока я был в Нью-Йорке, но почему-то не упоминала об этом. Я купил ее буквально за пять минут, что чуть было не погубило наш брак. Я любил эту квартиру, Джун ненавидела ее. Особенно ей не нравились стены ванной комнаты, выложенные португальским мрамором, так что в конце концов она велела сбить облицовку. Нам сказали, что предыдущая владелица покончила с собой, выбросившись из окна гостиной на улицу. Впоследствии мы выяснили, что она разбила себе голову в ванной. Джун сказала: «Ну вот, я же тебе говорила! Я сразу же почувствовала, что в этой квартире нехорошие энергетические вибрации». — «Я не ощущаю никаких вибраций, — ответил я, — и мне плевать, сколько людей кончает жизнь самоубийством. Я не собираюсь кончать с собой, и для меня это самое чудесное место». Я называл эту квартиру дворцом своей мечты и постарался сделать ее прекрасной. Мы жили и работали там до отъезда из Парижа в Монте-Карло в 1981 году.