|

|

LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN EN FRANCE

(suite)

I. La Cour d’assises. La Cour d’assises est une juridiction départementale dont le siège est en principe fixé au chef-lieu, sauf exceptions.

Cette juridiction se réunit une fois par trimestre sauf sessions supplémentaires comme à Paris. C’est une juridiction formée d’un élément professionnel, la Cour proprement dite et d’un jury populaire.

La Cour d’assises statue sur arrêt de mise en accusation rendu en matière de crimes. Des délits et des contraventions connexes à un crime peuvent être jugés par la Cour d’assises. Les arrêts de la Cour d’assises sont rendus en dernier ressort et ne peuvent être attaqués en appel. Seul, le pourvoi en cassation peut être formé dans les trois jours de l’arrêt.

Est compétente la Cour d’assises dans le ressort de laquelle a été commis le crime, celle de la résidence de l'auteur de ce crime, ou celle du lieu de son arrestation.

II. La Cour de cassation. Juridiction suprême de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation n’a pas mission de rouvrir les procès. La Cour de cassation vérifie la conformité de la loi des décisions rendues par les juridictions placées sous son contrôle. Elle les censure, les casse, ou, au contraire, rejette les pourvois formés contre elle.

La Cour de cassation se compose du Premier Président, de six présidents de chambre, de quatre-vingt-trois conseillers, de douze conseillers référendaires (premier grade), de douze conseillers référendaires (deuxieme grade), d’un procureur général, d'un premier avocat général et de dix-heuf avocats généraux. Les arrêts sont rendus soit par l’une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l’assemblée plénière.

La mission de contrôle est appelée à examiner les motifs du pourvoi formé contre la décision attaquée et de rejeter celui-ci s’il ne lui paraît pas fondé, de casser et renvoyer l'affaire si la loi a été violée ou faussement interprétée. La cassation étant ordonnée, la Cour renvoie l’affaire devant une autre juridiction de même ordre que celle qui avait primitivement statué. Cette juridiction dite «de renvoi» conserve toute liberté de décision: ou bien elle s’incline devant les motifs de la Cour suprême ou bien elle ne se soumet pas et se prononce dans le même sens que la juridiction dont la décision avait été cassée. Un nouveau pourvoi peut être alors formé.

III. Les juridictions d’exception (civiles et pénales). Les juridictions d’exception de nature civile sont: les Tribunaux de commerce, les Conseils de prud’hommes, les Tribunaux paritaires de baux ruraux et les juges des loyers, les juges de l’expropriation pour cause d’utilité publique et les Commissions de sécurité sociale.

Les juridictions d’exception de nature pénale sont : les juridictions pour enfants, les juridictions des forces armées, les Tribunaux maritimes commerciaux et la Haute Cour de Justice.

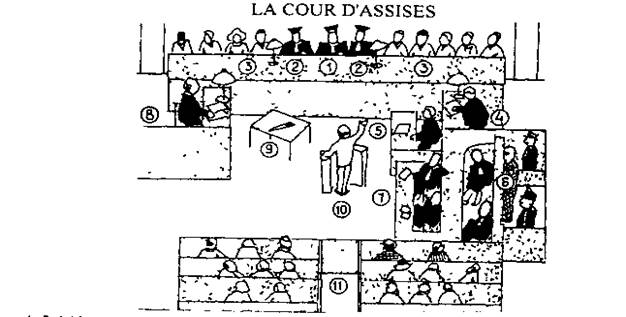

Fig. 1

LA COUR D’ASSISES

1. Président. 2. Assesseur. 3. Jury (composé, pour chaque affaire criminelle, de 9 citoyens (jurés) dont les noms sont tirés au sort). 5. Greffier. 5. Avocat de la partie civile. 6. Accusé. 7. Avocat de la défense. 8. Avocat général. 9. Pièces à conviction. 10.Témoin. 11. Public

Regardez l’image représentant l’audience de la Cour d’assises, énumérez les personnes assistantes et parlez de leurs actions à l’audience.

DOSSIER 9

Sujet : Le droit pénal

Exercice 1

Trouvez dans la colonne B l’explication des mots donnés dans la colonne A, après avoir traduit les exemples :

1. L’enquête a établi la culpabilité de l’accusé. 2. La complicité des crimes et des délits est un problème important. 3. Le juge d’instruction a rendu l’ordonnance de non-lieu. 4. Il n’a pas été difficile de prouver la culpabilité de ces trois jeunes hommes, grâce aux pièces à conviction, présentées par le juge d’instruction. 5. Dans son réquisitoire le procureur a exigé une peine très sévère au criminel. 6. Ce chauffeur est victime de son imprudence.

A B

1. La complicité a) objets servant de preuve d’une infraction.

2. La culpabilité b) discours prononcé par le procureur à l’audience.

3. La pièce à conviction c) la participation à une infraction.

4. Un non-lieu d) personne tuée ou blessée.

5. Le réquisitoire e) état de celui qui est coupable.

6. La victime f) décision d’un tribunal d’instance sur la cassation

de la poursuite d’un inculpé.

Exercice 2

Lisez le texte A et parlez de :

a) trois principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale en France ;

b) quatre actes de l’action publique en France.

Texte A